|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

「『対話が足らなかった』という ベトナム戦争への反省が生かされていない」 上山大峻 龍谷大学学長。専門分野は仏教学。中央アジアにおける 仏教東漸の史的解明を目指す。 |

|

| 「国際法で強い側の暴力をなくし 紛争を解決するという構造が必要」 坂井定雄 法学部教授。国際政治とくに中東・中央アジアの 地域紛争・テロリズムを専門分野とする。 元共同通信記者(中東特派員3年余) |

|

|

|

「多国籍・多階層の人々の働く場への攻撃は 世界の人々に対するものだ」 夏目啓二 経営学部教授。国際経営戦略論の視点、 そして歴史の流れの中で現代世界をよむ。 |

|

| 「民族は、自らの意志に基づいて自らの歴史を 築かないといけない」 田中則夫 法学部教授。国際法、中でも海洋法、条約法、慣習法、 冷戦後の国連の活動などを専門分野とする。 |

|

|

|

司会●窪田通雄 法学部教授。スポーツ社会学、特にスポーツ政策を 専門とする。本誌編集長 |

|

|

上山 自分たちの国が大きな被害をうけた直後だからある程度わかりますが、ブッシュ大統領の反応が「やられた」から「やりかえす」という、問題の本当の原因や解決を考えていない単純発想なのがショックでした。「これは戦争だ」とか「すぐに報復だ」とか。「十字軍」という言葉も使いましたね。元国防長官のマクナマラが、ベトナム戦争では対話が足りなかった、避けられた戦争であったと言っていたのに、その反省が対イスラムの問題解決に生かされていない。私たち仏教者は、お釈迦さまの「怨みには怨みをもってせず」の考え方です。絶対に争いを避けようとします。宗教による考え方の違いが根底にありますね。 |

夏目 私は多国籍企業の調査で9月11日はちょうどニューヨークにいたのです。テロの標的になったワールドトレードセンターの北1キロのホテルにいたのですが、びっくりしました。ワールドトレードセンターは文字通り多国籍企業の本社や関連企業と、そうした企業に対するサービス活動を行なう職種の人々がたくさん働いていました。また、これらの活動を支えるビルの清掃、売店、レストランで多くの移民が働いていました。つまり、多国籍であると同時に多階層の人々が働いているという意味で世界の縮図なんですね。これが一瞬にして崩壊させられるというのは、アメリカへの攻撃というより、世界の人々への攻撃だと感じましたね。

| 9月11日朝、ニューヨークの 世界貿易センタービルから 男性を運び出すレスキュー隊員 (共同通信社提供) |

|

田中 本当に凄惨なテロ行為だったと思います。しかし、テロを受けた時にアメリカが「戦争だ」といったのは初めてではないのです。1983年、ベイルートのアメリカ大使館の爆破事件をきっかけに「テロは戦争だ」と公然と言い始めました。80年代の半ばに、ローマ、ウィーンの空港でテロが起こっているのですが、それに対してリビアに実際に武力攻撃を行なっている。今回は規模も衝撃性も大きく違いますが、テロに対して武力で対抗するというのは昔からの延長線上にあるといっていいですね。

しかし、10月7日にアフガニスタン攻撃が始まってからは「報復」といわなくなりました。「報復」戦争は『国際法』で禁止されているからで、「自衛権」という言葉を前面に出すようになっています。国際社会の世論は、現時点では、アメリカの主張を支持する側と、支持しない側とに大きく二分しているように見えます。

窪田 9月12日に安保理決議がでましたね。あれをどう解釈するかですが、それによって見方が変わってきますが。

田中 安保理は、今回のテロ行為は「国際の平和と安全に対する脅威を構成する」と認定しています。安保理はしばしばそれに続いて強制措置を発令するのですが、今回はそれはありません。特定の国に軍事攻撃を行なうことを認めたわけではないのです。安保理決議には、一般的な表現で「国連加盟国は自衛権をもっている」といっているところがありますが、これによってアメリカに武力行使の権限が付与されたということはありません。

夏目 私も基本的にそう思いますね。グローバリゼーションの進展の結果がテロを生んでいる。テロは反グローバリズムの極限的な形態だと思っています。冷戦崩壊の後、クリントン政権は、1990年代にWTO(世界貿易機関)をテコに強力な貿易交渉を進め、投資、人、サービスも含めて自由化を進めました。同時にIT革命も進み“ニューエコノミー”という状況をつくり出しました。アジア経済で反動もありましたが、世界経済はグローバリゼーションの恩恵を受けました。

ところが、恩恵から外れる国や人々も出始めたのです。アメリカ国内でさえも所得の2極分化が起こり、開発途上国でも経済開発がうまくいかない国がでてきました。つまり、貧困のグローバル化が進んだのです。一方で、こうした90年代の社会不安、環境問題や労働問題が、反グローバリズムの流れを大きくしてきました。今回のテロリズムも決してその流れとは無縁ではないのです。

|

坂井 米ハーバード大学のハンチントン教授が『文明の衝突』という本の中でも書いているのですが、新しいイスラム復興の兆しは、70年代からさまざまな形で出ています。イラン革命、エジプトのサダト暗殺、ソ連崩壊後のイスラム国家の独立、そしてタリバン…これらはフランス革命やロシア革命に匹敵し、新しいイスラムの動きの中で、イスラム過激派はイスラム復興の一要素と考えざるを得ない、と彼は言っています。テロは憎いですが、文明の問題として考えないと21世紀は大変なことになると思います。 |

窪田 ハンチントン教授の文明の衝突論はイスラムの脅威を強調していると反対する人もいます。今回のテロを文明の衝突として見るかどうかも議論が必要ですが、その点について宗教者として上山先生はどのようにお考えですか。

上山 山ほど言いたいことがあります。経済問題、パレスチナ問題が原因と言われていますが、違った文明をどう共生させるかというところまで掘り下げないと問題は解決しないと思いますね。一神教であるキリスト教のせいかもしれませんが、アメリカの単一的な正義感は何とかならないものでしょうか。よその国のもつ価値観にもズカズカと入り込んで一元化しようとする。アメリカ自身は、皆が良いようにと思ってしてあげているのにと、不思議に思っているでしょう。そのすれ違いの構造を明らかにしないと、延々と争いは絶えないと思います。

田中 前から気になっているのは、国際社会でずっと続いているダブルスタンダードの矛盾です。アメリカがベトナムや中米にやってきた侵略的行動、イスラエルがアラブに対して行なった同様の行為は制裁の対象とされてきませんでした。グローバリゼーションによって覆い隠されてしまっている問題だといえます。公正な議論と制度を打ち立てない限り、人々の不満はなくならないし、テロもなくならないでしょう。

田中 国際法ではこれまでに多くのテロ関連の国際条約を通じて、テロの抑止と処罰に関する国際制度が樹立されています。犯人は絶対に処罰すべきで、容疑者のいる国が責任をもって裁判にかける、または関係国に引き渡すことを徹底するのが国際社会の原則です。これまでも曲がりなりにもそうした方法でやってきた。大事なのは、“国際社会の名において”一致してテロリストに対処することです。今回のようにアメリカと一部の国だけというのは有効だと思えない。国連の力量が問われています。結束すべき世界の諸国の間に、亀裂を生じさせることにもなっている米英の一方的軍事攻撃を止めるよう188を数える国連加盟国が声をあげないといけないと思いますね。

上山 大国が暴力的になってはいけないですね。強いものが力を振るった場合は、弱小の国は反旗を翻す方法が限られて、テロのような姑息な手段しかなくなりますから。

坂井 テロリストという言葉を注意して使う必要があります。南ベトナム解放戦線のこともアメリカはテロリストだと言っていました。支配する国にとっては解放勢力側もテロリストなんです。抑圧がなくならない限り、弱い側からのテロは必ず起こる。しかし、大規模な攻撃を行なう強い側はテロと呼ばれない。メディアを使ったキャンペーンもできる。国際法で強い側の暴力をなくし紛争を解決する、という構造がないと暴力の応酬はなくならないと思います。

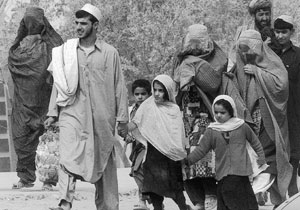

| 10月13日、米軍による攻撃が続く中、 パキスタンのチャマンに避難してきた アフガニスタン人家族 (共同通信社提供) |

|

田中 情報メディアの問題もあると思います。日本にいるとニュースは欧米系の情報が主になりますが、本当に客観的な情報が得られているのか、不安になる時が多いですね。

坂井 注意深く見ないといけないですね。リビアのカダフィ最高指導者が「報復は理解できる」と発言したのを「支持」と見出しになっていた。非常に危険ですね。アメリカのメディアは湾岸戦争の時に政府の情報操作に操られ、戦後、反省したはずですが、今回、逆戻りしているようです。

窪田 オサマ・ビンラディン氏はビデオの声明で、やったともやってないともいっていない。具体的にテロ犯罪者を国際法に基づいて追い詰めていくにはどうしたらいいのでしょう。

田中 容疑者の捕らえ方については、専門家ではないからわかりませんが、テロは許せない、容疑者を処罰すべきだという点では、今回はすべての国が一致できる状況にあるわけですから、必要であれば国連で警察的な行動を組織することを検討することも含め、時間がかかっても、国連と国際社会の名においてテロリストを追い詰めていくことが大切ではないかと思います。

窪田 随分前になりますが、アメリカのパンナム機がテロにあったこともありましたね。あの時はどうだったのでしょうか。

田中 1988年です。パンナム航空機がイギリスの上空で爆破されて270人が亡くなりました。アメリカとイギリスは2年かかってリビア人の容疑者2名を割り出して引渡しを要求したのです。リビアは一旦拒否しましたが、そこで国連が関わるなどして1999年になってオランダで裁判するのを条件に容疑者の引渡しに応じました。

10年以上時間がかかっており、しかも、そこに至るまでの過程でアメリカは国際法に違反すると思われる軍事行動を何度かとるなど、このパンナム機のテロ事件はいくつもの問題をかかえているものでした。しかし、ともかく、容疑者の引渡しと公正な裁判を実現させたという点では、一つの参考にすべき先例であるといえます。

坂井 アメリカは最初から中国が反対するから国連は使えないと思っています。それで自衛権を理由に爆撃を正当化した。しかし自衛権という報復は、暴力の連鎖を生むだけで、たくさんの人が死んで新しい暴力の土壌をつくる。解決には国際的な合意を得て、警察行動をとること、それを繰り返すしかない。時間をかけて対応すべきで、大国の横暴は許されない。法治社会ですから、法に基づいて秩序を回復することが解決の方法です。

田中 この機会とばかりに大量の兵器を使いたがっているように見えます。アメリカ経済の軍需産業にとっては特需も特需です。

| 夏目 しかし、軍事産業によってアメリカ経済を立て直すには限界があります。アメリカ経済の民間消費が落ち込み、これから外国からの観光客も激減して、さらに、民間消費が落ち込みそうです。アメリカ経済はGDP(国内総生産)の7割が民間の消費支出で占められていますから、それが冷え込むと大変です。軍需を含めた設備投資は、たかだか15%程度ですから、軍需産業による経済回復のシナリオは、世界経済にとっても良い結果をもたらしません。 |  |

田中 アフガニスタンに対して今やっていることで、タリバン後の話を進めるというのは、自決権の蹂躙(じゅうりん)にもなりかねません。アフガニスタン人民の意思と力で社会建設をしないと長続きしない。例えは良くないかもしれませんが、日本の戦国時代にヨーロッパの列強がやってきて、ヨーロッパの制度や価値観を押し付けても…(笑)。それぞれの民族は、自らの意思に基づいて自らの歴史を築かないといけないんです。

上山 そうですね。以前は、たとえば砂漠のなかの種族社会が、それぞれのやり方でやってきた。それがグローバルになって、アメリカが自分たちの価値観や規範をどこまでも世界に通用させようとしてきたところに根本的な問題がありますね。

夏目 政治、文化、宗教、経済などを含めていろいろな国で交流が深まっている中、テロリストもそこをよく知っていて、その基盤に牙をむいてきた。経済が安定していけば、宗教的な対立も深刻にならないでしょうが、現在のアメリカ流のグローバリゼーションのもとでは、さまざまな不安定が起きます。異議を唱える勢力が必ずでてきます。

上山 中国はかたくなに自分たちの姿勢を崩さない。一方、日本はすぐに米英に追従した。経済的な面に原因があるのでしょうか。

夏目 ええ、多くの日本企業がアメリカの市場に依存しているからですね。でも中国のスタンスも長続きしないと思います。WTOに加盟すると経済競争の荒波の中でアメリカのように不安定な状態になる可能性があります。中国と日本のスタンスの違いは、あくまで相対的なものです。

田中 しかし、グローバリゼーションは本来、否定すべきものばかりではないはず。たとえば地球温暖化の防止のためには、グローバルな取り組みが不可欠になっています。他の言葉はないものでしょうか?

夏目 そうですね、我々は多国籍企業主導のグローバリゼーションが問題である、と考えていて、人の交流を指す本来のグローバリゼーションは大切であると考えます。でも現在のグローバリゼーションは、経済的な強者の論理というひとつの秩序で動いていますから、有利な人と不利な人が必ず出てきます。

窪田 たとえばアジアでは、アメリカの政治的・経済的介入を拒絶して独自にルールを作っていこうという動きがありますが、どうでしょうか。

夏目 独自のルールで世界貿易の中に加わっていこうという動きはありますね。EUなども地域的な利益を大事にしていますし。

窪田 異文明の共生という課題で、世界的なレベルで宗教者たちが議論しないといけないのではないでしょうか。

上山 ぜひやらないといけませんね。龍谷大学が呼びかけてもいいと思いますよ。経済と法のバランスだけではなく宗教、文明まで掘り下げていかないといけないでしょう。

坂井 今、イスラム人口は13億人います。人口の増加以上に増えているんです。とくにアフリカでは改宗する人たちが多い。

夏目 アメリカでもそういう動きがあります。イスラム教を信じる黒人運動が台頭しています。差別、貧困からの脱出のためにキリスト教ではなくイスラム教に求めています。

坂井 タリバンをはじめイスラム過激派は、一般の人々からは嫌われています。しかし、やはりイスラムの一部であり、同じ共同体というのが根底にあるから、これを攻撃すれば分断されるのではなく、むしろ逆効果になりますね。

上山『コーラン』を読んでみると、いろいろ解釈ができるのですが、むしろ原理主義者の方がコーランの教えに忠実で純粋だといえますね。

坂井 かつてのマルクス・レーニン主義が失敗し、それに代わってイスラムが台頭してきた。富を持たない人たち、権力を持たない人たちに対する非常に強いメッセージであることは否定できません。

田中 救いを求めるものが限られてきましたからね。

坂井 そうなんです。抑圧されている人たちを精神的に動員できるイデオロギーがイスラム以外に現れていないのです。

上山 古代のシルクロードで、違った民族や宗教が共生していたのは、仏教がそれらをつないでうまくやっていたからだと思います。13世紀にそこへイスラムが入ってきて仏教遺跡が破壊され、衰退していった。大谷光瑞が探検隊を派遣したのも、なぜ急速に仏教が衰退したのかを調査する目的もあったようです。

坂井 アジアや中東で日本は尊敬されている国なんです。せっかくのいいイメージに傷がつくのが残念でなりません。カンボジアで果たしたような役割、中立でいて欲しいのに、自衛隊を派遣してしまった。困りましたね。

田中 小泉総理はたとえば、どうして単独でオマル師に会いに行かなかったのか、どうして周辺の諸国を次々に訪ね、事件の解決に向けた国際協力体制の構築のために努力しないのか。事件解決に向けたイニシアティブを積極的にとる行動こそ尊敬を集めると思う。しかし、今回も日本政府が示したのは、対米貢献だけの姿勢でした。今や憲法9条は羅針盤ではなく邪魔物になっていて、いかに抵触しないかにやっきになっている。憲法9条がズタズタにされており、法学部で学生に憲法を教えるのが恥ずかしい状況が生まれています。

上山 日本人は一貫性を保とうとしているのに、政府はアメリカの戦略に加担しようとしている。“いのち”を大切にするためには戦争を避ける、これが基本的なことだと思いますよ。我慢することはつらいけれど。まず反省することが大切ですが、アメリカの思考方向ではそれはない。今、せめてできるのは話し合い。日本はそれへの努力をすべきですね。私たちの建学の精神の「人類の対話と共存を願う平和の精神」が求められています。

|

田中 今の憲法をめぐる状況で問題なのは、なぜ、米軍を支援できるのか、その根拠を全く説明できていないことにあります。国家が武力を行使するには「正当化理由」がいるわけです。アメリカでさえも自衛権といっている。しかし、日本政府は、軍隊である自衛隊を海外に派兵し、軍事活動を展開しようとするにもかかわらず、その法的根拠について何らまともな説明をしていません。かつて戦争に突入した時の状況も、こうしたごまかしの状況が積み重ねられていたのではないかと思います。そのあたりがとても気になります。それに、アフガニスタンへの軍事攻撃開始直後、マスコミが一斉に「やむをえない」という論調になったのが怖いですね。 |

上山 結局、戦争は一部の声の大きいものや恫喝に引きずられてやってしまうのでしょうか。

坂井 暴力の連鎖を断ち切るために、小泉総理と意見は違っても国際社会で言い続けることが大事。学生に向かってもね。

窪田 新聞でも報道されましたが、先日、この問題に関して本学の国際関係コースがフォーラムを開きました。そこに参加した学生たちは皆、きちんとした考え方や意見をもっていましたね。

坂井 そうですね。私の講義でも最初は軍事攻撃を「当然」といっていた学生も、話し合っていくうちに変わってきますね。私は決して押し付けていないのですが。

上山 何が具体的にできるかというと、「こうでなくてはいけない」ということを言い続けることしかないのではないかと思います。

坂井 若い人は暴力反対ですよ。ゼミの20人全員がアメリカの攻撃を反対だと言っていますし、自衛隊が加わるのももちろん反対。平和の意志がしっかりしている。平和教育が根付いていてしっかりしている。学生たちを信じています。

上山 即物的に抑えるのではなく、もっと根本的な解決の方法をとることが必要と認識すべきですね。時間はかかりますが。

窪田 今回の事件が今後どのように展開するかは予想がつきませんが、注目しながら、私たちは何をすべきかを考えていきたいと思います。それぞれの分野から貴重なお話をありがとうございました。