|

|

4月5日、国内初の仏教総合博物館として「龍谷ミュージアム」がオープンする。

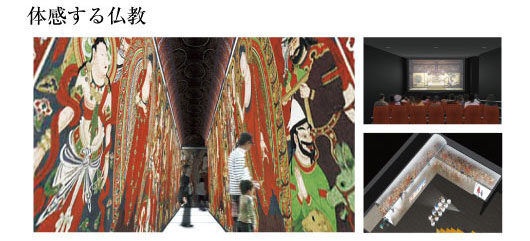

龍谷ミュージアムが標榜するのは「仏教を体感する」展示。龍谷大学の学術的な調査研究を基盤として、仏教の発祥からアジアへの伝播、現代仏教へのつながりまでを紹介。これまでにも地域や宗派、文学、美術など限られた切り口から仏教を紹介する施設は国内外に存在したが、それらを総合して重層的な仏教文化を概観することができる展示内容は、ほかに類を見ない。特筆すべきは「楽しみながら学ぶ」ための展示手法。その立地から幅広い層の来館者を想定し、難解になりがちな仏教美術をビジュアルや最新のデジタル技術を駆使して、わかりやすく展示する。

仏教を知る、仏教にふれる、仏教を身近に感じる総合博物館。これまでに龍谷大学が培ってきた仏教研究の成果が今、新しいかたちで社会へと発信される。 |

| |

龍谷ミュージアムの開館、及び親鸞聖人750回大遠忌法要を記念し、改めて仏教の源流をたどり、釈尊や親鸞聖人の足跡に触れていただく機会にするため、仏教を開いた釈尊と、浄土真宗の開祖となった親鸞聖人について、それぞれ「仏」(生涯と足跡)、「法」(教え)、「僧」(教団とその後の展開)の三つの角度から紹介する。約1年間の出品総数は660件、これらの作品を通して、インドから日本への仏教の広がり、そして日本における仏教の流れと親鸞聖人の位置づけを、わかりやすく見ていくことができる。

|

|

仏頭部

ガンダーラ出土 高40cm

4〜5世紀《全期》 |

|

| |

|

日本の生活、文化に深く根付いている仏教だが、その起源やアジアでの歴史についてはあまり知られていない。開館記念特別展「釈尊と親鸞」の第1部では、仏教発祥の経緯や釈尊の生涯、そして日本へと伝来するまでの道のりをテーマにして作品を展示している。

仏教の開祖となった釈尊。石製のレリーフなど中央アジアの仏教遺跡から発掘された仏伝図には、釈尊が体験した苦悩やよろこびの様子が刻まれたものが多い。仏の教えを一般に広めることの難しさを知り、布教を諦めようとした釈尊を梵天が説得するエピソードなどからは、釈尊の人間らしい一面も知ることができる。アジアの各地域で伝承されてきたこれらの逸話は、これまで日本ではあまり紹介されることがなかった。歴史上の出来事だけではなく、仏教が人から人へと伝えられた様子を肌で感じることができるのは、龍谷ミュージアムの大きな特色だ。 |

|

|

仏伝浮彫「梵天勧請・婚約」

スワート出土 高55cm(福岡・伯林寺)

2〜3世紀《第1〜3期》 |

仏伝浮彫「涅槃」

※初公開 ガンダーラ出土3〜4世紀 《第1〜3期》 |

| |

| インドで誕生し、そしてアジア全体へと広がっていった仏教。その伝播の過程では各地域の風土を存分に受け入れて、それぞれに特色ある仏教文化を育んできた。そんな、仏教美術にあらわれた地域性も見どころの一つ。仏像の表情に注目すれば、ガンダーラ(パキスタン北西部)の仏像は西洋風で彫りが深く、東アジアへと近づくほどに日本人にとって馴染み深い表情へと変化していく。さらに、日本にも影響を与えた大乗仏教の菩薩信仰や「観想」などの仏教の実践方法。それらを見比べるだけでも、仏教がシルクロードに沿って伝播した様相を感じることができるだろう。 |

| アジア全域から集められた作品が伝える物語に耳を傾け、仏教の草創期とその旅を知ることで、これまでとは違った仏教観が生まれるのではないだろうか。 |

|

|

弥勒坐像と供養比丘浮彫

マトゥラー出土 高48cm

2〜3世紀《第1〜3期》 |

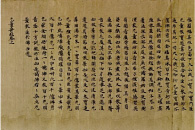

無量寿経 巻上

敦煌 紙本墨書 縦26cm 龍谷大学図書館蔵

6世紀《第1期》 |

| |

| |

|

大陸から伝来した仏教は日本でどのように広まったのか。また、宗派による違いやその教えはいかなるものなのか。第2部では、インドで誕生した仏教が日本独自の発展を遂げていく軌跡を、各時代の空気とともに紹介している。

はじめに出迎えるのは絵画や彫刻など様々にあらわされた親鸞聖人の姿。その人となりに思いをはせ、後世へのイメージの広がりを考えさせられる。 |

次に、仏教の日本への伝来から、親鸞登場までの大まかな流れを、浄土教を軸に据えて紹介する。注目すべきは歴史的、美術的価値も高い経巻や書物の数々。古いものでは平安時代の作品も展示され、仏教だけにとらわれない、日本文化成立の足跡をも感じることができる。 |

|

|

木造 親鸞聖人坐像

※初公開 江戸時代 滋賀・本行寺《第1・2期》 |

木造 阿弥陀三尊立像(善光寺如来像)

徳治2年(1307)茨城・円福寺《第1〜3期》 |

|

|

木造 南無仏太子像 ※初公開

鎌倉時代 愛知・雲観寺《第1期》 |

重要文化財 親鸞聖人伝絵

南北朝時代 大阪・定専坊(第6期》 |

| |

さらに、親鸞聖人という人間を、その生涯と足跡、仏教史のなかでの位置づけ、後世の人々からみたイメージの三つの角度から取り上げる。全国の浄土真宗寺院から絵伝や仏像、寺院の須弥壇などの寺宝を集め、親鸞聖人の教えが日本各地へと広まっていった様子を知ることができる。とくに若き親鸞聖人が教えを説いて歩いた関東地方の法宝物からは、浄土真宗が生まれた時代の息吹を感じることだろう。 |

最後に親鸞聖人没後の教えの継承と、教団の発展の様子、現在も受け継がれていく教えについて触れる。信仰を背景に特色ある展開をみせた真宗美術のなかには、今回の展示が初公開となるものも多い。歴史のなかで埋もれ、長い間その存在すら明らかになっていなかった法宝物は観る者の心を動かす。 |

|

|

皇太子聖徳奉讃 第六十六首

親鸞筆 鎌倉時代 石川・本誓寺《第1期》 |

和朝高僧先徳連坐像(二十四輩連坐像)

室町時代 茨城・常弘寺 《第2期》 |

|

| |

|

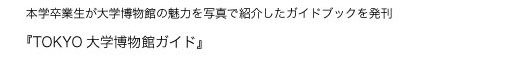

(右上)ミュージアムシアター

フルハイビジョンの4倍を超える高精細映像を200インチのスクリーンに上映する(3階展示室)

(右下) ベゼクリク石窟寺院復元展示

ベゼクリク石窟寺院の回廊に入ったかのような体験ができる復元壁画の回廊(2階展示室 |

|

| |

龍谷ミュージアムでは、来館者が「楽しく、わかりやすく」展示を体感することができるよう様々な展観手法に取り組んでいる。 その工夫の一つが最先端デジタル技術の導入だ。3階には47席のミュージアムシアターを設け、主に仏教美術を中心にフルハイビジョンの4倍を超える超高精細映像で紹介する。

また、2階展示室に復元されたベゼクリク石窟寺院の復元壁画は、以前、本学古典籍デジタルアーカイブ研究センターとNHKが、共同でデジタル映像に復元にしたものがベースとなっている。

高さ約3.5m、長さ約15mのL字型の回廊に再現された色鮮やかな壁画によって、かつてトルファン(現在の中国・新疆ウイグル自治区)を彩った壮麗な仏教芸術を体感することができる。壁画が描かれた11世紀頃の顔料や絵柄を特定する地道な研究は困難を極めたが、本学の理工学部や文学部の研究者同士の連携によって成し遂げられた。

龍谷大学の学術研究の蓄積は、ミュージアムの随所に活かされている。 |

| |

| |

|

|

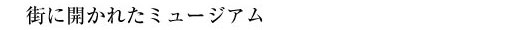

龍谷ミュージアムは地下1階、地上3階建て。2階と3階の展示室はあわせて約1000m2の面積を持ち、約500m2の収蔵庫も備える。大学博物館としては屈指の規模だが、特徴的なのはその施設を広く一般に開放することだ。

正面には世界文化遺産である西本願寺、裏手には伝道院を望む非常に恵まれた立地にあり、近隣地域の活性化など、学術的な発信にとどまらず、社会に貢献するミュージアムをめざしている。

堀川通に面した全面ガラス張りの1階は、堀川通と油小路通を東西につなぐ通路が設けられ、やわらかな日光が差し込む中庭とともに一般に開放されている。また、同じ1階にはカフェやショップのほか、地域住民の利用が可能な多目的室も設置した。今後は市民による公開講座や企画展示などが、このスペースで活発におこなわれる予定だ。 |

| |

|

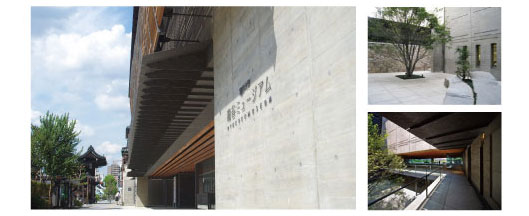

龍谷ミュージアム <2011年4月5日開館>

〒600-8399 京都市堀川通正面下る(西本願寺前)

TEL 075-351-2500 FAX 075-351-2577

<開館時間>10:00〜17:00※入館受付は16:30まで

<休館日>毎週月曜日 ※祝日は開館(翌日は閉館)その他ミュージアムの定める日

●ホームページ http://museum.ryukoku.ac.jp |

| |

| |

|

|

龍谷ミュージアム館長

文学部教授

みやじ あきら

宮治 昭

1945年静岡県生まれ。

1972年名古屋大学大学院文学研究科博士課程中退 文学博士

弘前大学助教授、名古屋大学教授、静岡県立美術館長を歴任。

専門分野:美術史 |

|

| 仏教用語に、釈尊と、釈尊が説いた教え、そしてその教えを広め守り続けてきた僧を三宝としてあらわした「仏法僧(ぶっぽうそう)」という言葉がありますが、これは龍谷ミュージアムの目指すものとも重なります。いま、仏教は一般的に『わかりにくいもの』というイメージを持たれています。しかし、その一方で近年の仏像ブームのように、ビジュアル面から仏教への関心が高まる例もある。仏法僧の三宝があらわすように、仏教は全て人の営み。けっして難しいものではありません。仏教文化や思想に関心がある方、お寺や仏像の雰囲気が好きな方、これから仏教を学びたいと考えている学生達…。それぞれにいろんな楽しみ方があって良いし、あらゆる視点から仏教に関心を持ってもらうきっかけをつくるのが、龍谷ミュージアムの役割です。間口が広く、奥行きが深いのは今も昔も仏教の優れたところです。来館者の方々がそれぞれの仏教への親しみ方を見つけてもらえるような場所にしたいと思っています。 |

| |

|

|

戦後最初に敦煌を訪問した日本人学者

ひぐちたかやす

樋口 隆康 さん

1919年福岡県生まれ。

1957年に戦後最初の日本人学者として敦煌を訪問。

1958年インドのボードガヤーで発掘。

1962年からは、パキスタン、アフガニスタンなどの仏教遺跡の調査・発掘にあたる。

京都大学名誉教授、橿原考古学研究所所長、泉屋博古館館長を歴任 |

|

| 仏教を知っていくことは、地球上の多くの地域の文化を理解してゆく、ということにもつながります。多種多様な民族や宗教が生きていた広いアジアのなかで、仏教は不思議に、その生活や小さな信仰一つひとつと溶け合いながら、シルクロードをつたい、朝鮮半島を渡り、極東の日本までやってきた。これは、他の宗教は排他的な面もあるが、仏教が、様々な思想と融合する包容力を持った貴重なものだからなのだ、と私自身も発掘調査をしていくなかで感じていったのです。仏教を中心に、とても幅広く世界を見ていくことができる。釈尊がどのように各民族に理解され伝わっていったのかに触れていただける、開館記念の「釈尊と親鸞」展。西域仏教文化の研究において功績の大きい大谷探検隊の旅の全貌など…その展示テーマとして考えられるものは尽きず、龍谷ミュージアムの可能性は無限に広がっているように思えます。様々な専門性を持つ他の博物館との連携が進めば、さらにその存在力を強めるでしょう。龍谷ミュージアムの誕生によって、京都全体の文化発信力にまた嬉しい改革が起こるかもしれません。 |

| |

|

|

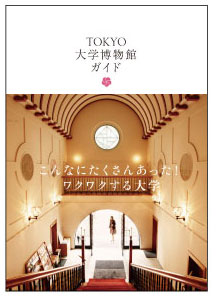

大坪覚さん(1992年龍谷大学文学部卒)が、「龍谷ミュージアム」開設の計画を知ったのをきっかけに東京近隣を取材し、書き上げたのが本書。「乱歩邸のある大学」、「裁判所のある大学」、「蒸気機関車がキャンパスを走る大学」など、東京を中心に学校ゆかりの博物館を約100件紹介している。2011年夏に発刊予定の関西版には「龍谷ミュージアム」も掲載予定だ。 |

大坪覚著 定価1890円(本体1800円+税)

ブルース・インターアクションズ刊 |

| |