|

| |

| Sports |

| |

卒業生の深江真登さんがオリックスからドラフト5位指名

俊足を活かしての野手転向。夢をつかんだ若き星 |

「走攻守 三拍子そろった選手になりたい」と語る深江さん |

ふかえ まさと

深江 真登さん

2010年社会学部卒業

松商学園高等学校出身 |

|

2010年卒業生の深江真登さんが、2010年10月28日におこなわれたプロ野球(NPB)ドラフト会議で、オリックス・バファローズに5位指名された。

深江さんは神奈川県相模原市出身。小学校1年生から野球を始め、中学生では相模原フェニックスに入団して投手、外野手としてプレー。松商学園高校に入学すると、投手として3年生でエースとなり、2005年の夏の選手権長野大会では、投手としてだけでなく、打撃でも活躍し、チームを甲子園へ導いた。

龍谷大学在学中は、右ヒジの故障もあって投手として公式戦での登板は無かったが、プロ野球選手になりたいという夢を捨て切れなかった。

50メートル5秒6という俊足を活かした野手への転向を打診され、関西独立リーグ明石レッドソルジャーズの入団テストで初めて、野手としてエントリー。卒業後は野手に転向して再スタートを切り、俊足と110mの強肩で1番ライトとして定着して、打率.444を記録した。チームの中心選手として活躍する姿がプロのスカウト陣の目にとまり、今回の指名に至った。

今後の深江さんの活躍に注目していきたい。 |

| |

|

|

春季キャンプでの練習試合でも適時打を披露

((左)は岡田監督)

(写真提供:デイリースポーツ) |

本学で自主練習中の深江さん(2010年11月5日) |

|

| |

| International |

| |

国際文化学部コリア語セミナー受講生が

「−日韓対訳−観光ガイドブック」を制作

学生の視点から日本文化・名所を伝えよう |

国際文化学部では、短期・長期留学生の受け入れなどを通じ、諸外国の学生との交流がおこなわれている。その一環として、2009年11月27日には韓国教員大学校(KNUE)から学生32名を迎え、国際文化学部のコリア語研究コース生を中心にコリア語で交流を深めた。3日間という短い間に、コリア語研究コース生はKNUE生に京都観光地を案内。しかし、その時多くの学生は観光地の詳細な情報を韓国語で伝えることの難しさを実感した。

そこで2010年度は、今までの学びを机上にとどめることなく、実際にコリア語で日本の観光地のガイドをおこなってみようと、ガイドブックの作成を企画。

ポイントは二つ。一つは、龍谷大学がキャンパスを構える京都と滋賀の観光名所を、「学生の視点」で韓国語によって紹介すること。もう一つは、韓国にはないであろう日本固有の文化についても、韓国語で紹介することである。場所や行き方の紹介だけにとどまらない、学生独自の視点から日本文化、観光地を捉え伝えるというガイドブックをめざした。さらに、韓国の人達と交流する機会のある日本人にも活用されるように対訳形式とし、日本語を見ながら韓国語で説明できるようにしている。 |

日韓対訳ガイドブック発表会にて |

| |

海外友好セミナー 〜Global Career Program in USA〜

憧れの大舞台で将来のビジョンを描く |

グローバルな視野を持った学生を育成し、主体的に諸活動に取り組む学生を育てることを目的として、1985年から実施されている「海外友好セミナー」。2010年度は、例年よりも国際的な視野拡大、及びキャリア形成を目的としたプログラムを充実させ、2月2日(水)〜10日(木)にかけて、ワシントン・ニューヨーク・バークレーなどを訪問した。

今回のプログラムは、自分の将来に明確なビジョンを描きたい人や、語学留学に参加したいがなかなかその一歩を踏み出せない人、就職活動を迎えるにあたり自己PRに研鑽を重ねたい人や新しい何かを始めたい人などを中心に参加者を募集し、学生24名が参加した。

プログラム中の日本大使館への訪問では、米国駐在日本大使である藤崎全権特命大使と学生とで、留学生のアメリカ離れや日米の経済情勢などについて懇談。世界的視点での日本評価に触れ、今後の日米情勢に興味を示す学生もあったようだ。

また、コロンビア大学大学院に留学する日本人留学生とも交流。「留学することの本質は、異国の文化や思想、学問などを学ぶことにあり、語学力向上はそのための手段の一つにすぎないと考えるべき」と語る日本人留学生たちの言葉に、学生たちは大いに刺激を受けていた。

短期間ではあったが多くの懇談・交流をおこなったため、はじめ遠慮がちだった学生も徐々に積極的に発言する姿が見られ、最終日には質問時間が足りなくなるほどであった。刺激の多い出会いと体験によって彼らは大きく成長し、元気に日本へ帰国した。 |

|

|

| ウォールストリートを歩きながらの研修 |

国連本部での研修 |

|

| |

| Seminer |

| |

2011年度も「教員免許状更新講習」を開催

必修領域(12時間)4講習、選択領域(6時間)35講習 |

教員免許更新制は、2009年3月31日までに授与された教員免許状を持っている現職の先生などが、各自の修了確認期限までに30時間以上の「教員免許状更新講習」の課程を修了し、免許状の更新手続きをおこなうことが必要な制度である。 本学では、教員免許更新制の趣旨を踏まえ、2009年度より「教員免許状更新講習」を深草・瀬田・大宮学舎で開講し、2009年度1591名、2010年度1294名と、多くの受講生を受け入れてきた。こうした実績のもと、2011年度も「教員免許状更新講習」を開催する。 講習内容・申込方法など詳細については、大学ホームページへ。

必修領域:2011年7月30日(土)及び8月6日(土)深草・瀬田学舎

選択領域:2011年8月1日(月)〜5日(金)深草・瀬田・大宮学舎 |

| |

| Community |

| |

『第2回21世紀の景観とまちづくりサミットin京都〜景観法を活かしたこれからのまちづくり〜』を開催

行政、市民、学生。3者協働のまちづくりへ 連帯の輪広がる |

パネルディスカッションの様子 |

| |

|

|

|

学生間で活発な議論が

くりひろげられた |

みらプロによるオープニングスピーチ |

参加者からも活発に質問が飛ぶ |

|

| |

| ●行政、市民、学生3者が議論のテーブルに |

未来のまちづくりは誰がやる?1月8日、「みらいの環境を支える龍谷プロジェクト(みらプロ)」が、「第2回21世紀の景観とまちづくりサミットin京都」を開催した。

みらプロは、2009年春に法学部学生有志により結成された。景観訴訟や行政施策、まちづくりのあり方を司法の視点から研究。これまでに各地域での実地調査を重ね、景観シンポジウムの実施や各自治体への「京都発・景観まちづくり学生提言」の提出などの取り組みをおこなってきた。

昨年1月に開催したシンポジウムでは、学生や市民団体を中心に集まったが、今回の企画は行政と市民の協働を考える場にしたい、という意図のもと、みらプロの学生達は現役国交省事務次官など行政サイドを招聘した。

特筆すべきは、こうした方々への交渉をはじめ、予算管理や広報など全て学生が主体でおこなったことだ。当日の運営には判例研究会OUTSIDEの学生も手伝い、スムーズな進行がかなった。

景観法がどのようにまちづくりに活かされてきたか。また、未来のまちづくりはどうあるべきかについて、行政、市民、学生3者による議論の場が実現し、来場者は350名を超えた。 |

| |

| ●景観法は自治体への「エール」 |

竹歳 誠氏(国交省事務次官)の講演 竹歳 誠氏(国交省事務次官)の講演 |

午前の部では「景観まちづくり学生サミット」として、本学の学生も含めて、まちづくりの問題と対策を市民と出し合った。

午後の部で最初におこなわれたのは、国土交通省事務次官竹歳誠氏の基調講演。「景観法にこめた日本のまちづくり」と題し、同法策定への道のりを語った。「景観法は、まちづくりに取り組む公共団体を応援するためにつくった法律。美しい日本をつくるために、皆さんでぜひこの法律を活かしていただきたい」と期待を込めた。 |

|

| |

| ●未来のまちづくりは誰もが対等 |

シンポジウム最後を飾るパネルディスカッションでは、国交省、文化庁、京都市、芦屋市、金沢市の担当者の方々など行政サイドが、新たに議論のテーブルについた。午前の部で学生がまとめた議論や会場からの質問を受け、パネリストに問いかけをおこなった。「景観として守るべき地域らしさとは」「景観法を活かしきれていない自治体が多い背景とは」「市民協働のあるべき姿とは」など、次々に質問が飛び出した。

シンポジウムを終えて、「3者が対等に議論することに意義がある。これからも定期的に場を提供したい」と、みらプロは早くも次回を模索する。

国任せでも役所任せでもない。あらゆる立場の人々が対等に協働する景観整備こそ、未来のまちづくりである。みらプロから連帯の輪が着実に広がっている。 |

| |

●みらいの環境を支える龍谷プロジェクト

http://www.ryukoku.ac.jp/370th/mirapro/index.html

●twitterアカウント

@mirapuro |

| |

| International |

| |

インド政府の外郭団体、インド文化評議会と私立大学で初めて覚書を締結

インドと日本の文化交流を |

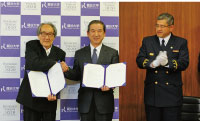

龍谷大学とインド文化交流評議会(The Indian Council for Cultural Relations<以下、ICCR>)は、インドからの研究者受け入れや龍谷大学での講座の開催などについて覚書を交わすことで合意し、2010年11月15日に締結式をおこなった。

締結は本学深草学舎において、ヘーマント・クリシャン・シン 在日インド大使と本学若原学長との間で交わされた。覚書の発 効は2010年11月からで、契約期間は3年間。ICCRと日本の大学との覚書締結は東京大学〈2009年9月覚書締結〉についで2番目であり、私立大学では初めてである。

今般の覚書締結により、本学ではインドに関する授業が提供され、学生達が 直接インド人研究者より学ぶ機会が得られるようになる。研究面でも、2010年度より設置されている現代インド研究センターを中心に、学内の研究者との研究交流が促進される。また、ICCRとしてもこれを機に、同様の取り組みを日本国内他大学へ広げることで、インドと日本の文化交流を深めることを検討していく。

|

覚書の締結は、

ヘーマント・クリシャン・シン 在日インド大使と

若原学長との間で交わされた |

【シン大使のコメント】

今般、ICCRと龍谷大学との間で覚書を締結できたことを、とてもうれしくおもっています。現在、インド政府は、日本での研究・学術交流を強化すべく動いています。龍谷大学はインドとの関わりが非常に深く、今の日本を代表する大学と考えます。ICCRにとっても新しい事業であり、これを機に、日印間での学術交流がさらに深まることを期待しています。

【若原学長のコメント】

日本を代表する仏教系総合大学である龍谷大学にとって、仏教が生まれた国インドは特別な国です。今般の覚書締結を機に、本学の教育・研究の強化と、インドと本学との交流が深まり、拡大していくことを期待しています。学生には、現代インドが発展している様子を学んでほしいと考えています。

|

|

| |

| 締結の経緯 |

インドと本学との関係は古い。1958年9月30日、当時インド大統領のプラサド氏が本学を訪問、本学第1号となる「名誉博士号」が大統領に授与された。大統領は、大宮学舎本館2階のバルコニーから多数の聴衆を前に演説をされ、大統領からは記念として菩提樹の苗が本学に贈られた。

日印文化交流50周年にあたる2007年には、龍谷大学の研究者6名と、ICCRより派遣された研究者7名による、公開学術記念シンポジウムが本学で開催された。このシンポジウムを契機に、ICCRが本学との連携を検討したところ、今般の締結に結びついたものである。 |

|

|

プラサド大統領には本学第1号となる

「名誉博士」の称号を贈った(1958年9月) |

プラサド氏のメッセージ |

|

| |

| インド文化交流評議会 について |

インド文化交流評議会(THE INDIAN COUNCIL FOR CULTURAL RELATIONS:ICCR)は、1950年に、インド首相ネルーなどの協力をえて、初代文部大臣マウラナ・アザド(Maulana Azad)により設立されたインド外務省管轄の外郭団体。インドの伝統的な諸文化の海外への紹介と、国際的な人的交流を進めることを目的としている。ネルー賞(平和構築に功績のあった人に贈られる、権威ある国際賞)の授与や奨学金の支給などの活動もおこなう。 |

| |

| 龍谷大学現代インド研究センター(RINDAS)について |

| 龍谷大学現代インド研究センターは、人間文化研究機構(NIHU)プログラム「現代インド地域研究」を推進する国内6拠点のひとつとして2010年4月に、同機構と龍谷大学によって共同設立された。当センターは、「現代政治に活きるインド思想の伝統」をテーマに、現代インドを多面的かつ長期的視野のもとに研究している。 |

●現代インド研究センター

http://rindas.ryukoku.ac.jp |

| |

| Community |

| |

大規模災害発生時における地域協力に関する協定を締結

深草学舎の井戸プラントを、地域の安全にも |

|

|

会場には多数の砂川学区各団体から臨席いただいた

(一番右は伏見区役所 岡田秀人深草担当区長) |

|

左から、砂川学区自治連合会信部尚平会長と、

本学若原道昭学長、伏見消防署山内博貴署長 |

井戸プラントの前で実際に

水をくむ体験をする小学生達 |

|

2011年1月17日、龍谷大学と砂川学区自治連合会は、「大規模な災害発生時における地域協力に関する協定」を締結した。京都市内において、このような井戸プラントの活用を含めた、地域と大学との協力協定の締結は今回が初めてとなる。

本学では自立型の水供給設備(井戸プラント)を、2010年5月より本格稼働している。大規模な災害発生によって上水道が断絶した場合、本学は、避難した地域住民や本学構成員に飲料水を供給できることから、こうした協定が実現した。 |

|

|

砂川小学校6年生(75名)が、

防災対策や井戸の仕組みについて説明を受けた |

井戸水は地下80メートルからくみ上げられる |

|

|

災害時に大学が提供する応急救護用品の例。

災害時には、深草学舎に設置されている

AED22台などを提供する |

|

|

| |

| 経済学部開設50周年記念事業を展開します |

経済学部は、2011年で開設50周年を迎えます。それまで単科大学だった本学は、深草の地に新学部を開設することによって総合大学化の第一歩を踏み出し、現在に至っています。今年は経済学部開設50周年を記念した事業を展開する予定です。

事業の内容は決まり次第、経済学部ホームページ(http://www.econ.ryukoku.ac.jp)に掲載いたします。 |

現在の深草学舎 |

| |

| キャンパスのエピソードを募集 |

広報誌「龍谷」では、

「深草キャンパス」にまつわる読者の皆様のエピソード、

思い出を募集しています。

例)

・開設当初の深草学舎について

・14号館の時計の下にあった目玉について

・通称「15大」に関する話

・ラストファイヤーについて など

皆様のエピソードをお待ちいたしております。

<あて先> 〒612-8577

京都市伏見区深草塚本町67 龍谷大学 学長室(広報)

<メール> kouhou@ad.ryukoku.ac.jp

|

|