2019.04.12

「北欧の刑務所におけるリフレクティングの展開と含意」をテーマに、トークセッションを開催【犯罪学研究センター】

海外の実例から、日本における犯罪をおかした人たちへの新たな対応可能性を検討

2019年3月23日(土)、犯罪学研究センター「対話的コミュニケーション」ユニットでは、講演を中心としたトークセッションを本学深草キャンパス 紫光館で開催し、約30名が聴講に訪れました。

【イベント概要>>】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-2824.html

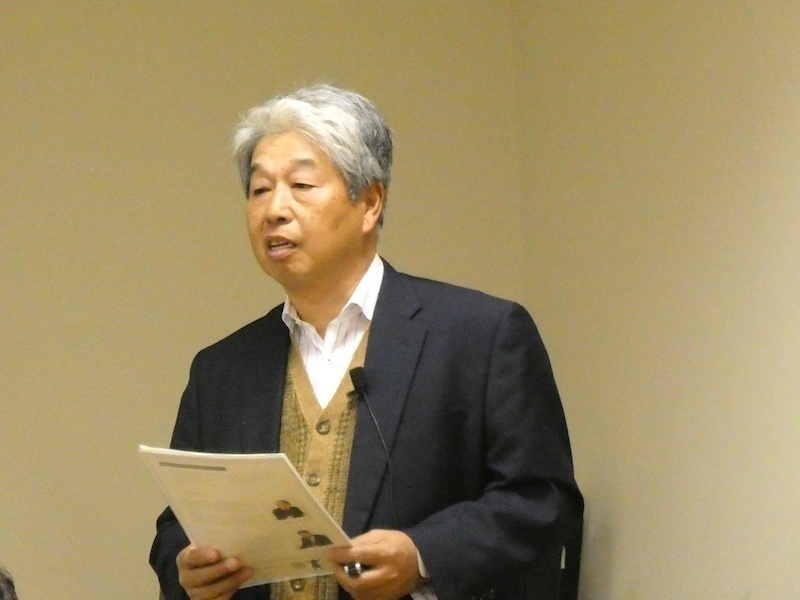

今回のトークセッションでは、同ユニットが研究の柱として注目する「リフレクティング」の第一人者、矢原 隆行教授(熊本大学大学院 人文社会科学研究部)を講師に迎え、北欧の刑務所における実践例の紹介をメインに、その成り立ちや現場の声も含めて詳報いただきました。

リフレクティングの詳細を聞くのは初めてだという聴講者に向け、矢原教授の講演は手法の紹介から始まりました。リフレクティングは、1980年代にノルウェーの精神科医トム・アンデルセン氏によって提唱された家族療法の一つです。家族療法とは対象者を取り巻く人間関係に注目して問題解決を図る手法。その系譜のなかで生まれたミラノ・システミック・モデル*を土台として誕生した手法がリフレクティングであり、現在は対話を主軸にした精神医療「オープンダイアローグ」の中核的手法としても活用されています。

矢原 隆行教授(熊本大学大学院 人文社会科学研究部)

1985年、実際の臨床場面のなかで生まれたリフレクティング・チーム形式では、ワンウェイミラーを挟んだ2つの空間において、相談者家族と専門家たちがそれぞれ交互に会話し、互いに観察する側・される側の立場をくり返します。特長は、専門家は解決策や結論を出すのではなく、新たな会話が展開していく可能性をひらいていくよう努めるため、相談者サイドにとっては専門家たちのすべての意見がヒントとなりうるという点。矢原教授は「家族たちは専門家の発言から自身にマッチするヒントを自身の内なる会話に即して選択でき、会話を聞く/聞かないも自由です」と補足。さらに「リフレクティングは互いの会話を丁寧に重ね合わせ、うつし込みながら展開していく(=会話について会話する)ための工夫に満ちた方法であり、アンデルセン氏は『リフレクティングの方法は無限にある』と述べました」と説明しました。その“無限にある方法”のいくつかを実践しているのが北欧の刑務所です。

矢原教授が例としてまず挙げたのは、スウェーデンのカルマル刑務所。長期および終身刑の者が収容される場所です。1991年、心理士として勤めていたユーディット・ワーグナー氏によってリフレクティングが導入され、北欧におけるリフレクティングの礎が築かれました。

当時、刑務官からは「受刑者に対しての関わり方がわからない」との声が上がっており、一方で受刑者には不安や悲しみに苦しむ人、感情を自身でコントロールできない人が多かったと言います。導入したのは受刑者1名と職員2名の計3名で行う「トライアローグ」の形式でのリフレクティング・トークでした。実践にあたって受刑者には、会話のテーマや対話する職員、参加の可否など選択の自由が与えられていました。

受刑者に決定権を与えることは、現在の日本の刑務所ではおよそ考えられないことです。しかし「自由こそリフレクティング・トークに必要な要素です。誰と何を話そうかと考えるときに初めて、受刑者のなかで『自分はなぜ、この人を相手にこの話をしたいのか?』という内なる会話が始まります」と矢原教授。

結果、トライアローグの導入により刑務所内の雰囲気が格段に向上。導入前は否定的だった職員たちも約半数が参加するようになり、後年には出所者を招いてリフレクティングの経験を語る会が開催されるまでになりました。矢原教授は「何かが起きても話し合いで解決できるという認識が浸透し、刑務所内の人々から不安な気持ちが消えたのでは」と分析します。さらにワーグナー氏がリフレクティングの導入時に掲げた目標が、受刑者たちの更正や矯正ではなく「刑務官が受刑者と上手に会話でき、その機会を最大限に活かすよう手助けすること」だった点を高く評価しました。

この画期的で効果的なリフレクティングの取り組みは国内外で評判となりましたが、残念ながら現在のスウェーデンの刑務所では継続されておらず、エビデンスに基づくマニュアル化された認知行動療法が主流となっています。ただし、デンマークやノルウェーのいくつかの刑務所では、トム・アンデルセン氏やワーグナー氏から学んだ刑務官・刑務所職員によってリフレクティングが実践されています。

つづいて矢原教授が紹介したのは、ノルウェー・トロンハイム刑務所での事例。2003年の導入以来、同刑務所ではすでにリフレクティング・トークが2,000回以上実施されており、現在は受刑者の家族を交えたリフレクティング・トークを全国へ広げるプロジェクトが展開されていると報告しました。

また同じくノルウェー・バルドレスにある刑務所では、リフレクティングとオープンダイアローグを学んだ職員によってアレンジされた小グループでのリフレクティング・トークを実施中だと紹介。会話を支援するファシリテーターとしてNGOから元受刑者が派遣されていることも付け加えました。

これらの現場を訪れた矢原教授は、リフレクティングを経験した受刑者の感想で印象的だったものとして「自分自身と親しくなれた」「この会話を通して、自分も刑務官も心理士もみんなが人間になった」といった声を紹介しました。一方、職員の声としては「受刑者の話を熱心に聞くことは新鮮な経験だ」「受刑者と会話していると制服が気にならなくなってくる」といった内容を紹介。つまり、管理する側・される側という役割が明確な刑務所においても、リフレクティングを通して双方が人間どうしであることを尊重するようになっている。また「誰か『に』話すのではなく、誰か『と』話すことがリフレクティングの新しさだ」との感想も挙げ、実に本質を突いた内容だと添えました。

矢原教授はつづけて、日本の刑事施設では、あたりまえの会話の機会が奪われており、少年院のなかには私語が禁止されている施設もあることにふれ、「私たちは他者との会話のなかで生きているのに、これでは社会へ戻っても人と会話できない人を育ててしまう」と指摘。近年は日本の刑務所や少年院、国の矯正・保護機関でのリフレクティング実践をめざし、法務省 矯正研究所での講師を務めたり、刑務官向け・出所者向けのセミナーを催したりして展開を模索中だと語りました。

終盤には聴講者から質問を募りトークセッションを実施。

「リフレクティング・トークで対象者から反応が薄い場合、他の参加者はどのような進行で内なる会話を促進すべき?」という質問に、リフレクティングは対象者にとってより多くのきっかけをつくることに重きを置くため、明快な会話や結論を必要としないこと。“間”を大切にするような会話こそ効果的ではないか、とアドバイスを送りました。さらに、訪問看護に携わる参加者からは「現場で導入してみたいが、北欧の刑務所では事前に専門の研修があったのだろうか」と質問が。これに対し矢原教授は、研修は受講者同士が会話を重ねる体験講習がメインであったことを紹介。まずは職員どうしでリフレクティングを重ねて望ましい雰囲気を模索してみてはどうか、と提案しました。これを受けて吉川教授が「形式にこだわるのではなく、ご自身が体験しながらより良いと思われるリフレクティングを工夫していくのが良さそうですね」と続けると、会場内ではで深くうなずく参加者の姿が多く見受けられました。

最後に吉川教授が矢原教授と参加者への謝辞を述べ、本トークセッションは閉幕。北欧の刑務所における展開と含意の紹介に留まらず、実践的なポイント解説も多く含んだ盛りだくさんの内容となりました。

同ユニットでは、今後も対話的コミュニケーションの研究を進めるとともに、関連する有意義な話題を提供・共有できる機会を設けていきます。

吉川 悟教授(本学文学部、犯罪学研究センター「対話的コミュニケーション」ユニット長)

________________________________________

【補注】

* ミラノ・システミック・モデル:

ワンウェイミラーを挟んだ2つの空間の一方で、専門家たちが相談者家族の面接の様子を鏡越しに観察し、その観察を踏まえて、鏡の背後で専門家たちによる協議をおこなう。その後、専門家間で効果的であると結論づけられた解決策を対象者に伝えるという家族療法の手法。