2022.03.16

【里山学研究センター】オンラインシンポジウム「持続可能性を高めるための地域市民活動の現在——多様な人々の潜在力を活かすには?」が好評のうちに終了

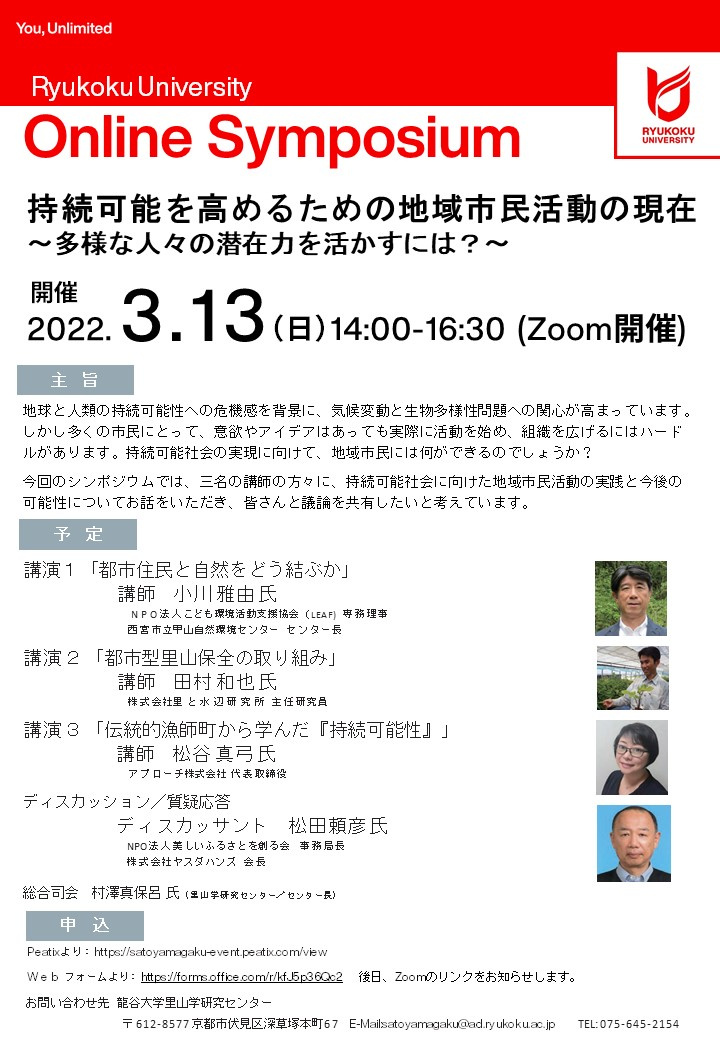

オンラインシンポジウム開催(2022年3月13日)

龍谷大学里山学研究センターでは、去る3月13日午後2時より、公開オンラインシンポジウム「持続可能性を高めるための地域市民活動の現在——多様な人々の潜在力を活かすには?」を開催し、無事に終了しました。今回のシンポジウムは、生物多様性問題や気候変動などの地球的課題と地域市民社会をどう結ぶか?という国連でも課題とされている問題について、これまでその問題に取り組んできた実践家の方々の講演を中心に議論をすることを目的に企画したものです。

兵庫県西宮市の環境教育と環境政策に長らく取り組み、その先進性により『ニューズウィーク』で「世界を変える100人の社会起業家」に選ばれるなど、国内外で著名な小川雅由氏は、「都市住民と自然をどう結ぶか」という主題で講演をおこないました。小川氏は1980年代から西宮市役所の環境担当部署の職員時代から市民の環境啓発に取り組み、国連地球サミット(1992年)の翌年から市の環境政策を策定するともに、こども向けの環境教育プログラムを立ち上げ、その成果を市の環境保全の政策に活用し、現在にいたるまで発展させてきた経緯を紹介した後、環境問題と市民を結ぶために必要な条件を示しました。

田村和也氏は、行政と市民のあいだを結ぶ民間コンサルタントとしての経験から、「都市型里山保全の取り組み」という主題で講演をおこない、尼崎市のコンビナート跡地の森林公園化など、都市住民の関心が身近な自然環境の保全に結びついた事例をいくつか示し、行政と市民のそれぞれの指向の違いと両者を媒介するために必要な観点を提示しました。

松谷真弓氏は「伝統的漁師町から学んだ『持続可能性』」という主題で、和歌山市の加太地域で持続可能な漁業のために里山と海を結ぶ保全の取り組みを紹介し、異なる組織を結ぶコーディネーターとしての観点から、加太の伝統的漁業の保全活動の背景にあるさまざまな人的・文化的資源がどのように結びついているのかをわかりやすく整理しながら説明しました。

講演に続き、ディスカッサントである京都府の丹後半島で村おこしに取り組む松田頼彦氏が、上記三名の講師にたいしてシンポジウムの主題に関わるさまざまな質問を投げかけ、議論をおこないました。

シンポジウムは登壇者や視聴者から「次回もぜひ同様の企画を」という声をいただくなど好評のうちに終了し、大学および研究機関が環境問題に取り組む市民の情報交換や交流の場として機能することへの期待と要望を強く感じさせられました。当センターでは今回のような企画を今後も継続していきたいと考えています。