2023.06.22

台湾PBL 国際交流プログラムの実施【政策学部】

2023年6月8日~13日、台湾高雄市にある国立中山大学の学生と教員ら18名が来日し、政策学部台湾PBLの学生10名と共に国際交流プログラムを実施しました。台湾PBLは相互訪問型の共同学習です。「SATOYAMAイニシアティブ」をテーマに、2023年2月に龍谷大学メンバーが高雄市を訪問、今回の来日では座学とフィールドワークを織り交ぜながら、日本の里山をめぐる現状について考えました。

■6月9日

プログラム初日は、滞在期間中の学習到達目標を共有したあと、フィールドワークの事前学習として金紅実准教授と櫻井あかね実践型教育プランナーから講義がありました。琵琶湖流域の概要、琵琶湖総合開発事業、環境こだわり農業を紹介し、「魚のゆりかご水田プロジェクト」の背景や目的について理解を深めました。また、地域分散型再生可能エネルギーに関する日本の現状、固定価格買取制度後の課題、地域主体の再エネ事業の必要性を説明し、洲本市の取り組みの特徴を紹介しました。

■6月10日

プログラム2日目は、滋賀県野洲市へ行き「魚のゆりかご水田 須原」を見学、皆で除草作業を手伝いました。魚のゆりかごプロジェクトは、かつて湖岸の田んぼが持っていたいきものの命を育む機能を取り戻そうとする活動です。ほ場整備によってできた田んぼと排水路の段差を解消するため、春先に魚道を設置し、琵琶湖から遡上してきた湖魚が田に入りやすいよう準備します。5~6月雨の多い時期になるとフナやコイなどの湖魚が遡上し田んぼの中で産卵。孵化した稚魚は田んぼのプランクトンを食べて成長します。6月下旬になると魚道を撤去し、成長した稚魚が琵琶湖に戻る仕組みです。

このような田んぼで栽培された米は、環境こだわり農産物の認証を受けた「魚のゆりかご水田米」として販売されています。野洲市須原で魚のゆりかご水田プロジェクトに取り組む「せせらぎの郷」の田んぼで、魚道を見学したあと除草作業を手伝いました。

【政策学部 熊谷彩音さんの感想】

須原では魚のゆりかご水田の関係者の方からお話を聞くだけではなく、水田での除草作業や魚道の魚を網ですくって観察したり、昔ながらの水車を実際に動かしたりしました。

日本側の学生も台湾側の学生も一緒になって体を動かすことで自然にコミュニケーションも取りやすくなって良い雰囲気のなか、学ぶことができました。

実際に水田に入ってこういった経験ができたことは大きかったと思います。そこで農業に従事されている方にお会いして私たちの生活を支えてくれている方の存在や情熱を肌で感じ無下にしてはいけないと改めて感じました。自分ごととして考えることの第一歩となったと思います。

■6月11日

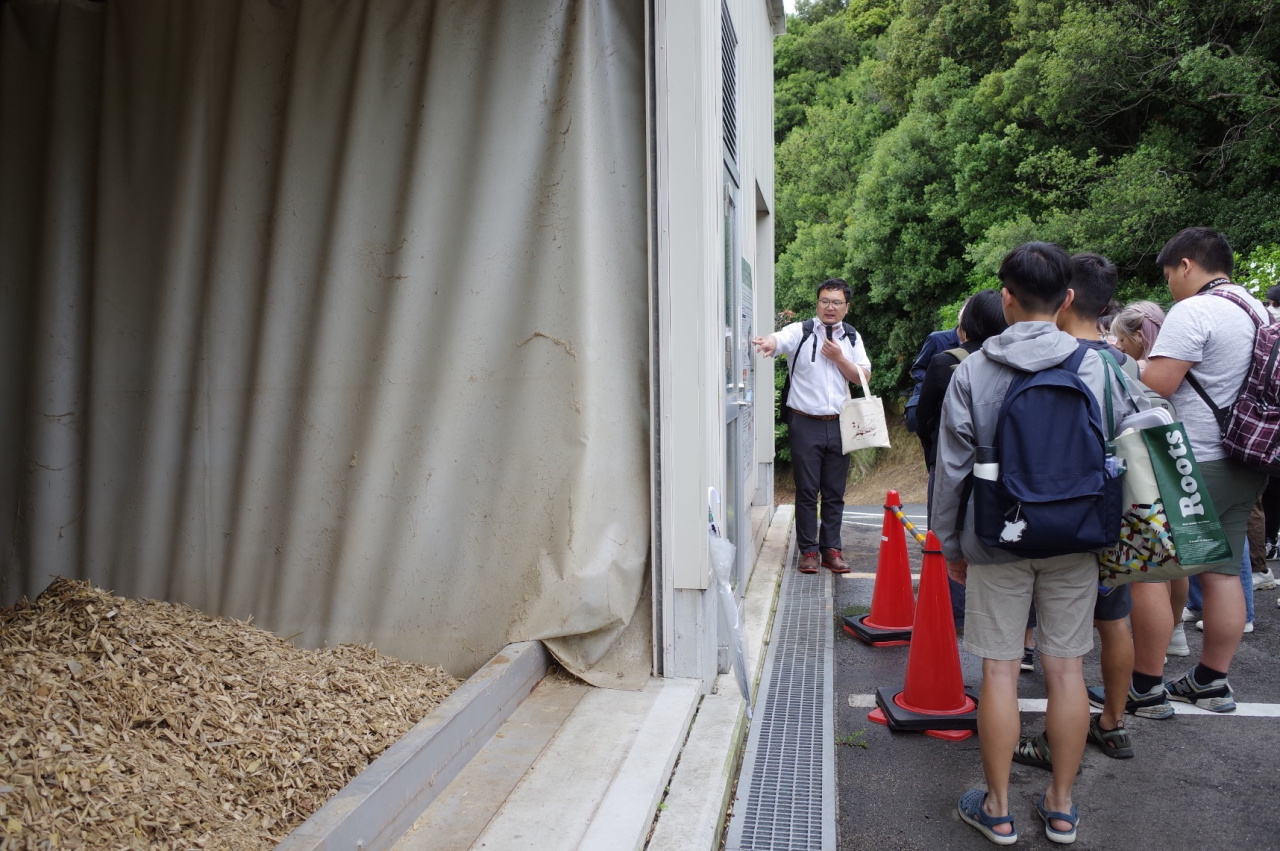

プログラム3日目は淡路島にある兵庫県洲本市へ行き、地域主体の再生可能エネルギーについて学ぶためいくつかの施設を見学しました。洲本市域学連携事業の成果、竹林活用の講義を受けたあと、ウェルネスパーク五色の温泉施設ゆ~ゆ~ファイブに設置された竹チップボイラーを見学しました。島内で伐採された竹を竹チップにして燃やし、竹から熱エネルギーを得て温泉の湯を沸かす仕組みです(重油と併用)。そのあと、農業用ため池の多い淡路島の特性をいかした事例として「塔下新池ため池ソーラー発電所」「龍谷フロートソーラーパーク洲本」を見学しました。これらは池の水を農業に使いながら発電ができる施設で、龍谷大学と洲本市の協働成果の一つになります。

政策学部鄭榕杰(テイヨウケツ)さんの感想

今回の台湾PBLを通じて、台湾中山大学からの学生たちと一緒に洲本市を訪れました。洲本市における「龍谷フロートソーラーパーク洲本」を含め、再エネに関するたくさんの先進的な取り組みを学ぶことができました。地域と大学の連携による地域再生の事例に触れ、身近な資源を活かす意義を実感しました。この経験を通じて、持続可能な社会への理解も深まりました。今回洲本市の旅では、淡路島の魅力を感じながら国際交流ができて、非常に有意義な時間を過ごしたと思いました。

■6月12日

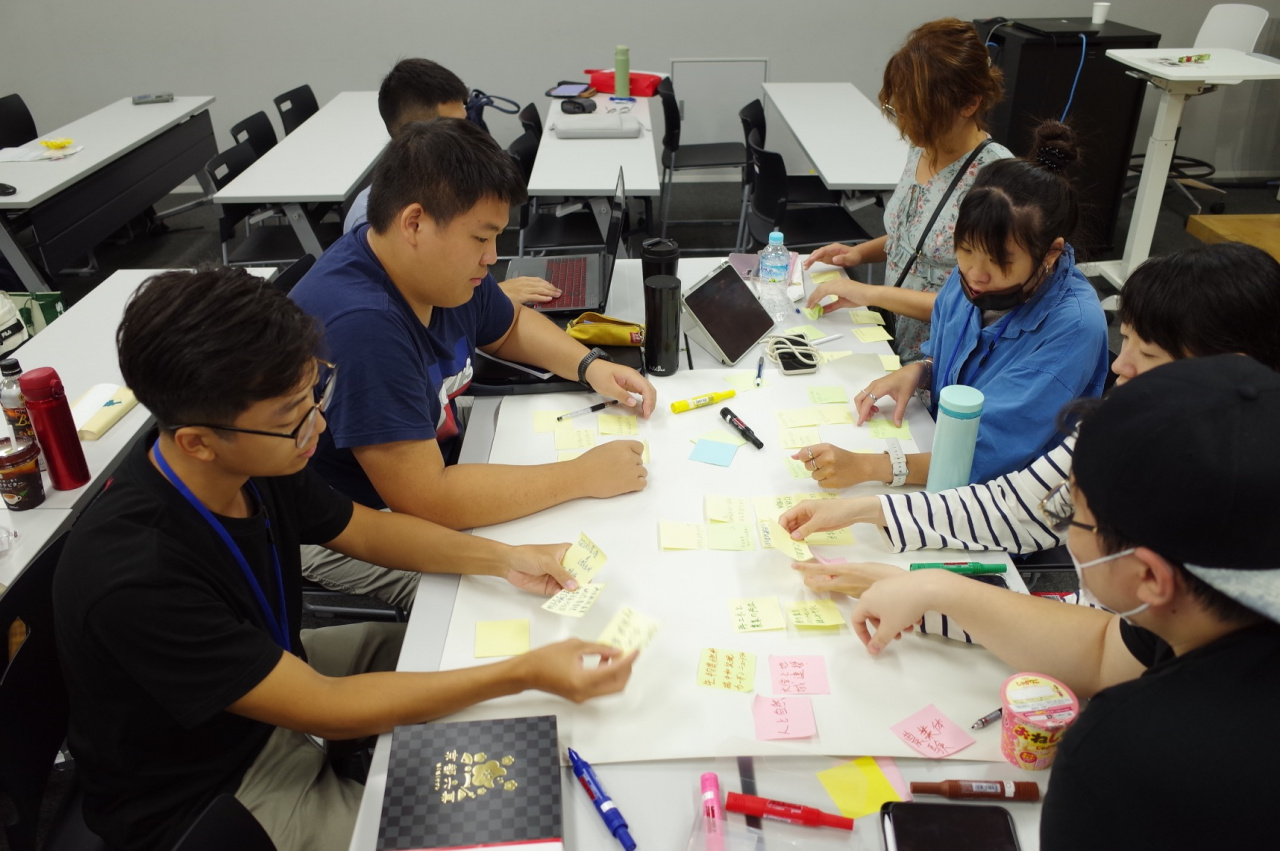

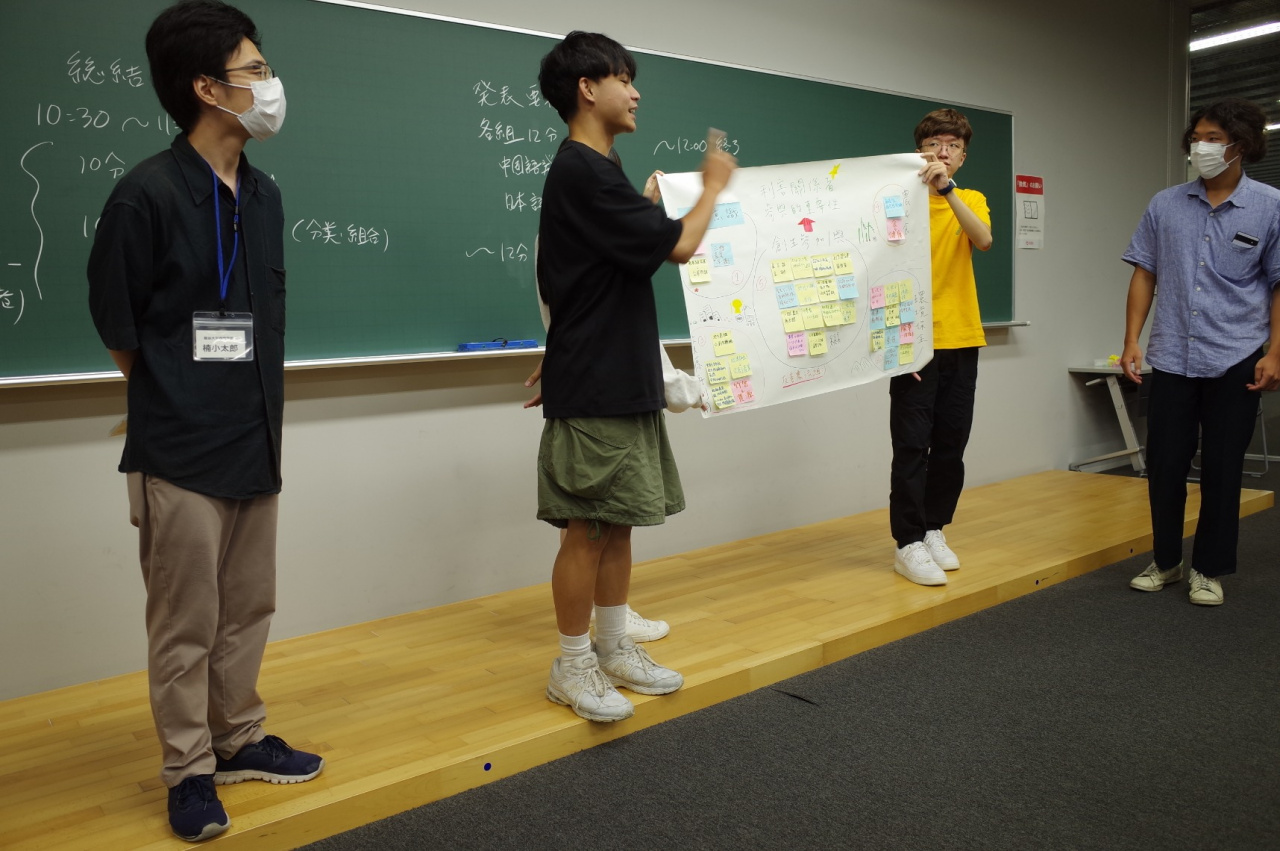

プログラム4日目は、龍谷大学深草キャンパスで振り返りの時間を設けました。国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所から淀川治水に関する講義を受けたあと、日台混合メンバーで3班に分かれてワークショップを行い、自分の学びをポストイットに書き出してKJ法の要領でグループ化、模造紙にまとめ発表しました。「日本の農村について学び、台湾との共通点に気づいた」「日本の再エネ事例が勉強になった」「日本では行政と市民の協働がうまく進んでいると思った」など多くの気づきが挙げられました。