2023.08.21

【犯罪学Café Talk】内手弘太講師(本学文学部/犯罪学研究センター「矯正宗教学」ユニットメンバー)

歴史と思想からときほぐす宗教における寛容性と暴力性

犯罪学研究センター(CrimRC)の研究活動に携わる研究者について、気軽に知っていただくコーナー「犯罪学CaféTalk」。研究の世界に馴染みのない方も、これから研究者を目指す学生の皆さんにも、是非読んでほしい内容です。

今回は、内手弘太講師(本学文学部/犯罪学研究センター 、 「矯正宗教学」ユニットメンバー)に尋ねました。

────────────────────────────────────────

Q1. 内手先生の行っている研究について教えてください。

「私は、近現代の真宗教学を中心に日本思想史を研究しています。日本が近代化する過程では、社会体制が大きく変化しました。それは、宗教と世俗との境界に位置している宗教教団にとっても大きな転換期でした。そうしたなかで、宗教者・仏教者の役割がどのように変化したのか、さらに、どのように宗教者は新しい社会に適応しっていたのか。そのような疑問が私の研究の出発点です。具体的には、①時代背景、②仏教教団の組織形態や活動、③仏教教団の活動を支える理念・理論、この3つを軸に真宗僧侶の中でも真宗教学者と呼ばれる人々で、なおかつ社会運動や社会活動をしていた人物に焦点をあてた研究をしています。」

──内手先生の研究は戦前が中心となるのでしょうか。

「基本的には、戦前を中心に研究をしていますが、戦後との連続性と断絶にも重点を置いた研究をしています。特に、基軸にしているのは大正時代です。大正期は、歴史的に社会運動が興隆した時代です。仏教教団においても、全国水平社の創立などを機に、社会問題・差別問題に取り組まざるを得ない状況になり、真宗教義を研究する真宗教学者たちの多くが、そうした問題に目を向け始めました。しかし、そうした社会上の差別に向き合い、活動する教学者も、一転して、戦時中には排他的な思想を展開していく。なぜ、そのようなことになってしまうのか。“宗教における寛容と暴力”という視点から、教学上の問題点などを考察しています。」

Q2.宗教研究の道に進まれるきっかけは何だったのでしょうか?

「実家が寺院ですが、私は次男ですので、お寺を継ぐことは意識しなくても良かったですし、宗教分野に進む必要もありませんでした。ですが、私が中学生の時に米国で同時多発テロ(2001.9.11)が起きました。お寺に生まれたこともあり、無意識的に宗教は人を救済するためにあるものだと考えていたので、メディアで発信された宗教の暴力的な面を目の当たりにし、強い衝撃を受けました。それまで自分が肌感覚でとらえていた宗教と、宗教に関するメディア報道や現実に世界で起こっているさまざまな実情とが、かみ合わないことがたくさんあることに気がつきました。それ以来、宗教の寛容性と暴力性といった両面性にずっと関心を持ち続けています。中学や高校生の時には、親ともそういう話をよくしました。ある時、龍谷大学文学部の歴史学科には、仏教史学専攻というコースがあると聞いて龍谷大学への進学を決めました。」

──もともとは本学文学部の歴史学科のご出身なのですね。

「大学院で歴史学科から真宗学に専攻を変えました。龍溪 章雄(たつだに あきお、本学名誉教授)先生の仏教青年会をテーマに取り上げた論文を読んだことがきっかけです。先生の論文を読もうと思い、雑誌を手に取ったわけではなかったのですが、その論文は青年仏教徒たちが、明治・大正期にどのような活動をして社会にコミットしていたのか、そして国家権力などにどのように取り込まれていったのか、を確かな史料を用いて説得的に論述したものでした。さきに話したとおり、私の興味関心は、宗教(者)が暴力的なことにコミットする一方で、社会的な活動にも真剣に取り組んだといった宗教の二面性にあります。私は、龍溪先生の論文を卒業論文作成の時期に読んで、大学院では先生に師事したいと思うようになりました。」

──歴史学科と真宗学科とで史料に対する姿勢に違いはありますか?

「歴史学科にいたときは、史料を整理し、個々の事象や歴史手文脈に即して史料を読み込むという感じでした。歴史学の特徴のひとつは歴史を区切るという点にあると思います。それは、個々の事象がなぜ起きたのか。社会的課題や問題を把握するうえで非常に重要です。

他方で真宗学科では、時代との考証よりも、時代や場所を越えて思想を読み込んでいく。仏教の場合、インドから日本まで対象地域が広がりますし、2500年以上の時をまたぐわけです。その中で思想の普遍性を確かめていくというイメージです。そこに面白さを感じています。」

Q3.日本の近代化における仏教教団についてもう少し教えていただけますか

「浄土真宗とキリスト教との近似性を指摘する研究もあるのですが、浄土真宗は、日本の近代化という社会変化にも適応が早かったといわれています。国家と同様に、日本の宗教も西洋文化を積極的に受容していきますが、それを社会に広めることについて、真宗教団の規模は非常に大きかったですし、政府の要人と結びつきも強かったこともあり、真宗僧侶の果たした役割は非常に大きかったと考えられています。しかし、重要なことは、ただ西洋的なものを直裁的に受容・発信するだけでなく、あくまで鎌倉・江戸から受け継いだ浄土真宗の伝統に沿うように変えたり、取捨選択をしていったりしていたということも指摘しておかないといけません。日本の近代化の過程を宗教教団の性格や活動といった側面から見ていくことが私の研究の強みであると思います。」

──教団の果たした役割について、時代ごとで大きな変化が見られますか?

「教団レベルでいうと変わるかもしれませんが、地域レベルでの検討は正直難しいですね。近代化の過程では、国家の指針を僧侶が平易な言葉で民衆に伝えることがあったようです。そのような僧侶の役回りが、戦時中は、ある意味で国家のプロパガンダに寄与するといった事態にも繋がってしまうのですが…。功罪ありますが、宗教者の果たしてきた役割は大きかったと思います。近代史としてみると、浄土真宗の思想面だけでなく、教団と国家とのつながりが大きくクローズアップされます。単純に思想だけでは世の中は動かないということもあるとも感じていますが、外交や政治的なうまさ、勢いが真宗教団にあったのではないかと思います。」

──第二次世界大戦に向かう時代、教団は何を目指していたのでしょうか。

「難しい問題ですね。教団内部にもいろいろな勢力があり権力闘争もあります。教団のあり方については、教団のトップである門主の考えと、有力僧侶たちが目指したところとは、時にはズレが生じていたのではないかと推察しています。教学論争だけでは見えてこない教団内の覇権争いを分析する必要があります。例えば、大学制度をとってみても、文部省と内務省のいずれの側につくのかで制度の枠組みや教団の動きが大きく変わります。

私の所属するユニットのテーマである教誨師も同じです。江戸時代に由来する檀家制度や本末制度が消滅する中で、本願寺は教誨師育成に積極的に取り組みました。仏教教団も自らの社会的地位を気にしていたと言えるのではないでしょうか。教団が国家の枠組みの中に入っていったことについては、肯定的、否定的、いずれにも解釈することができます。

一方、教団のポジティブな面としては、社会的な問題についてどのように仏教は向き合うべきか、という問いが教団内部で生まれたことだと思います。特に大正時代は、社会の発見ということが大きく論じられました。マルクス主義の影響もあって、“社会”という価値観が日本に定着します。国家・社会・個人という段階を経ていかに世界を把握することができるのか、それが当時の思想家たち、そして真宗教団が共有する課題でした。」

──仏教教団の思想や歴史を研究する中で、印象に残った言葉や概念はありますか?

「ひとつには“共生”があげられます。共に生きるというこの言葉をめぐっても、宗教の中にある寛容性と暴力性が垣間みえるということを指摘する論文を書きました。というのは、共にいきる人としての他者をどう見るかによって様相が変わってくるのです。ここで大事なのは、他者でありながらも、繋がっているということを考えることだと思っています。社会にいる人たち一人ひとりが違って良い。その違いを受けいれないと、個人の尊厳であるとか、アイデンティティをお互いに認めあうことが困難になりますよね。その一方で、自分(たち)と違うから排除するという理屈も一方で成り立ちます。他者をどうみるか、自他の関係性をどのように考えるのかがポイントだと思います。」

──先生の研究領域における最近のトレンドはありますか?

「近年の近代仏教史研究は、現代思想の影響をすごく受けていることもあって、歴史的に排除されてきたものをどのように評価するか、あるいは、それらが排除されてきた歴史の探究であるとか、より重層的な視点・対象から分析・研究する方が増えています。あくまでも一つのものの実例として紹介しますが、仏教教団が公共空間と向き合う説明事例として戦時体制をあげ、その時の教団の動向を一種の公共事業として捉えなおそうという論考があります。宗教と国家との関係性をどのように考えればいいのか、それは難しい問題です。私の考えは、単純かもしれませんが、暴力的になること、他者を排除することはどのような理由があったとしても正当化できない。研究を進める上でも、そのような前提・スタンスは維持したいです。というのも、私自身が真宗教団の一員として、戦争に加担した教団の歴史をどのように受け止めるのか、ということは常に意識しなければいけないと考えているからです。また、影響を受けた書物としてプリーモ・レーヴィ(Primo Levi, 1919-1987)の著作があります。レーヴィ氏はアウシュビッツの強制収容所を体験され苦労された方ですが、人間の問題として戦争を観ようとしているところに惹かれました。」

──先生は宗教者の義務や責任といったところも意識されているということでしょうか。

「宗教者は人や社会を導く存在であって欲しいと思います。社会のことを考え、人々を救い、導くことも宗教の役割であると考えています。ただ、導くといってもいろいろな手法があり、時に良くない結果を生むこともあったと思います。私自身が大学教員になったことも大きいと思いますが、人に教えを説くという立場性をどのように考えるのかを強く意識しています。それは研究者という枠を超えて自分の中にある課題です。歴史的にみても、人を簡単に誤った方向に誘導してしまうこともある。それが、宗教の怖さですよね。戦争はその典型ですが、そのような問題の原因を常に考えていくことが大事ではないかと思っています。」

──矯正宗教学ユニットではどのようなことを研究されているのでしょうか。

「明治・大正・昭和の教誨師ならびに教誨事業について整理することが、私の役割です。国家との関係性、とくに戦前のいわゆる思想犯への教誨が研究の中心です。具体的には、マルクス主義を真宗僧侶たちがどのように意識したのかというところでしょうか。昭和初期の段階にマルクス主義者が弾圧される中で、教団・僧侶たちはそうした主義や思想と距離を置きますが、マルクス主義が提示した「社会」というテーマをどのように考えるのかという課題に向き合いつづけていました。近代を研究していて思うのは、宗教者は“教”という字句に敏感だということです。教育、教誨、教えると言うことに積極的に携わってきました。犯罪や矯正・保護に関連する教誨という側面からも分析してみたいですね。」

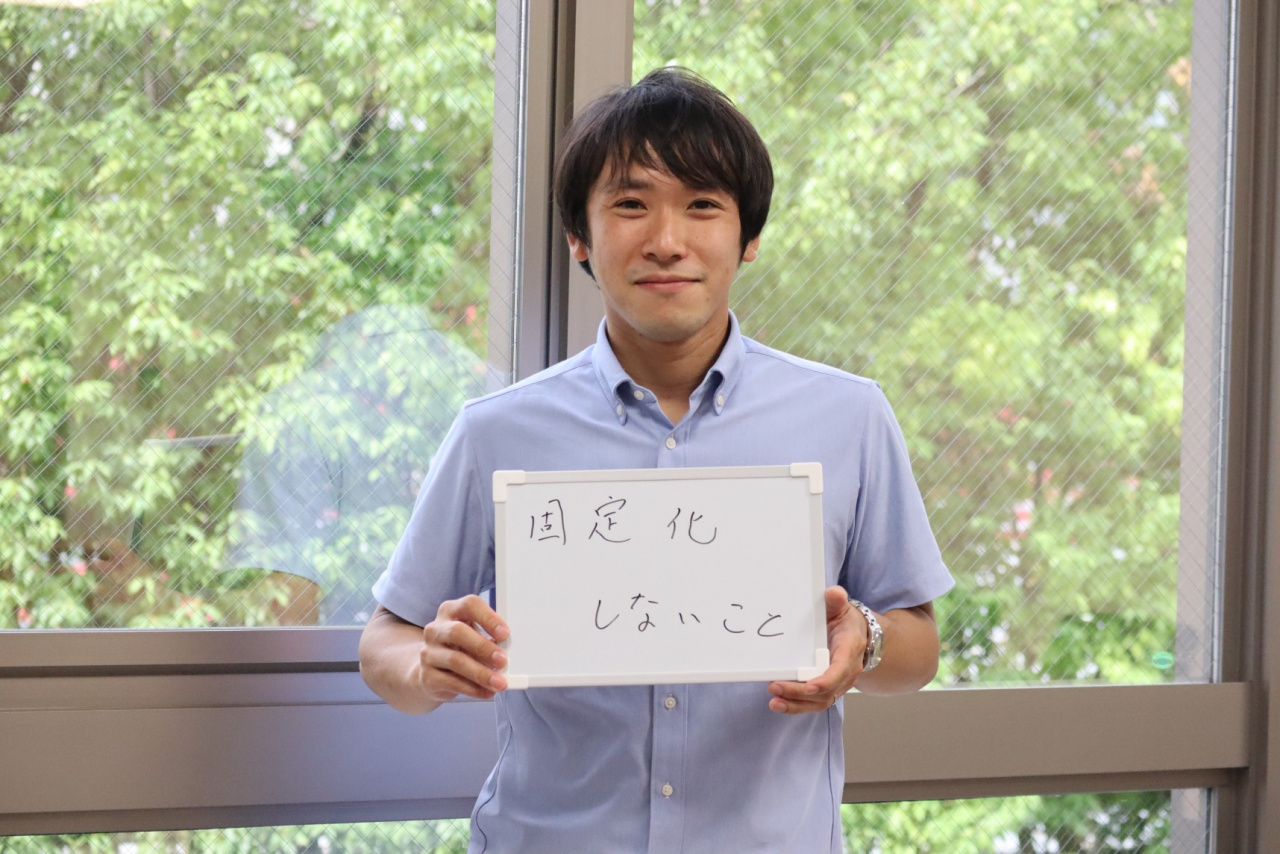

Q4.最後に、内手先生にとって「研究」とは?

「固定化しないことです。人間が作ったものは完璧ではない。そのため、常にとらえ直す、作り替えるということが求められてくるんだと思います。つまり、固定化してはダメだということです。そうした姿勢を培うというか促してくれるというところが、真宗の教えを通して私が重要だと考えているものです。研究もそうですが、正しさというものは、時代によっても、場所によっても変わる。人間が作り出したこと・ものである以上、不変的な正しさは存在しないというのを意識しています。常に主義主張を解体していくというところが研究の重要なところであるとともに、私にとっては真宗の社会的な役割に通じるのではないかと考えています。それが固定化しないこと、と言い表せるのではないでしょうか。

大学は、いろいろな視点、考え方に触れることが出来る場所です。龍大の学生は、仏教についての授業を履修しなければなりません。私もその講義を担当していますが、そうした機会を通して、仏教的な視点というもの、日常とは違った視点を体験してもらうことも良いことなのではないかと考えています。もちろん仏教でなくても良いですが、視点は多く持っておいたほうが良い。無常・無我という言葉もありますが、固定化しないからこそ成長があると思います。ひとつの主義主張に固執することで人を傷つけることもあるでしょう。一度立ち止まって考えてみる場を提供できるのが仏教の良いところかなと思います。」

内手 弘太(うちで こうた)

龍谷大学・文学部・講師、犯罪学研究センター「矯正宗教学」ユニットメンバー

<プロフィール>

本学・文学部・歴史学科仏教史学専攻卒業後、同大大学院に進学し真宗学を専攻した。龍谷大学世界仏教文化研究センターリサーチ・アシスタント、浄土真宗本願寺派・総合研究所・研究助手を務めたのち、2020年4月より現職。