2024.11.15

2024年度第2回REC BIZ-NET研究会「シン・イチゴ 苺を美味しく食べていますか? ~苺の品種育成と病害の早期診断技術からのアプローチ~」を開催

11月7日(木)に第2回REC BIZ-NET研究会「シン・イチゴ 苺を美味しく食べていますか? ~苺の品種育成と病害の早期診断技術からのアプローチ~」をハイブリッド(対面+Web)にて開催しました。

クリスマスにイチゴが食べられるのは、イチゴを休眠させない促成栽培技術が開発されたからとも言われています。専門家でも意外と知らないイチゴが美味しい時期など、イチゴに関する理解を深めることで、今年の冬のイチゴはこれまでと違った味わいになるかもしれません。

今回の研究会では、そんなイチゴに関する研究をテーマとし、わが国におけるイチゴの歴史と奈良県における「古都華」等の品種開発について、また、安定生産のために必要な病害の早期遺伝子診断技術の開発とその実践的な活用事例、さらに病害リスクを最小限に抑えるための総合的な管理方法等についてご紹介しました。

講演テーマ①

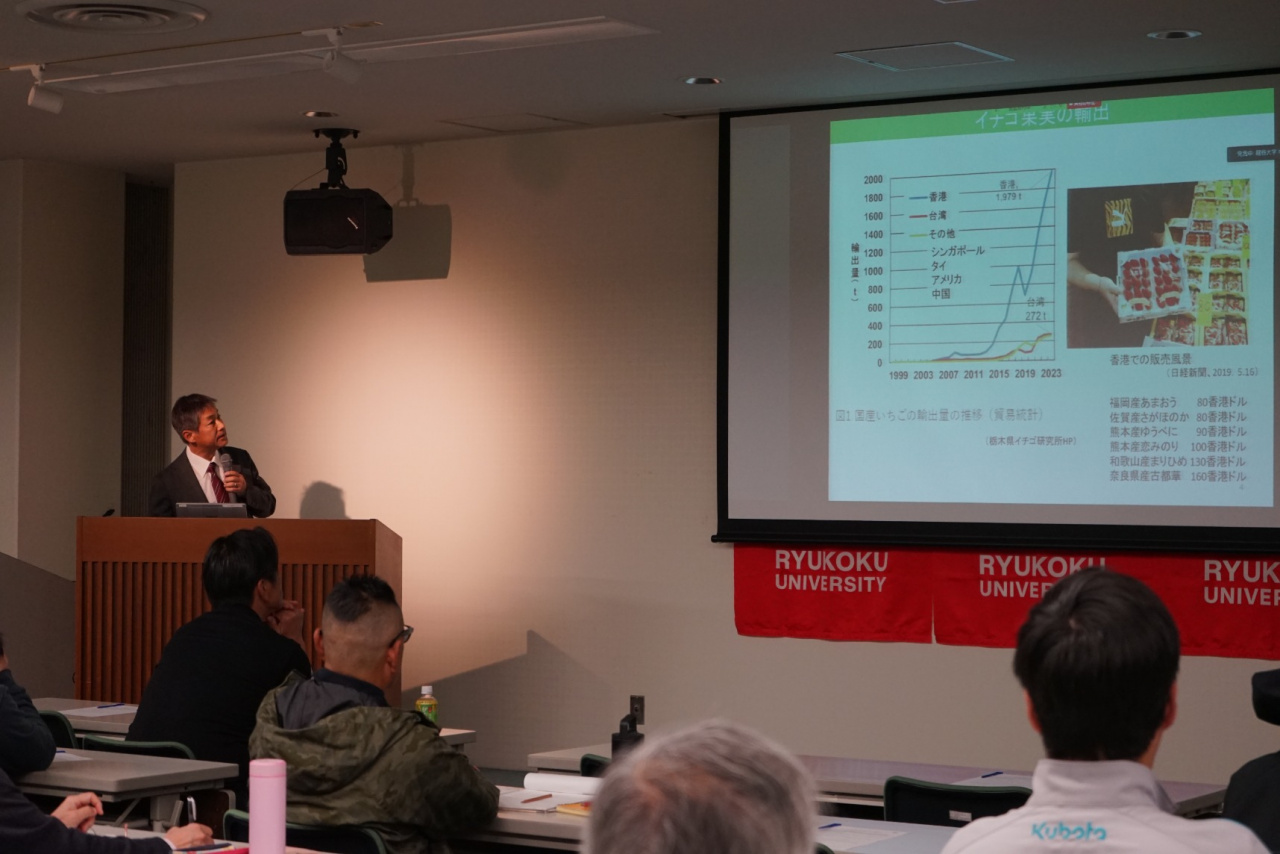

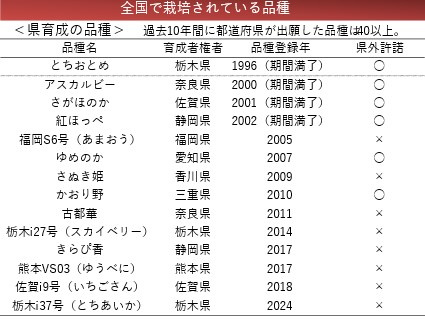

「日本のイチゴの歩みとイチゴのハウス促成栽培発祥の地、奈良県における近年の品種開発」

奈良県農業研究開発センター 研究開発部 大和野菜研究センター 所長 西本 登志

明治末期から栽培されはじめた国産イチゴは、戦後の激減期を経て1970年代に奈良県で開発された促成栽培技術と冷蔵トラックによる長距離輸送により急速に全国に普及し、さらに、近年の他県育成品種の利用制限が、イチゴの更なる新品種育成とブランド化につながっていることを今回の講演でご紹介いただきました。

講演テーマ②

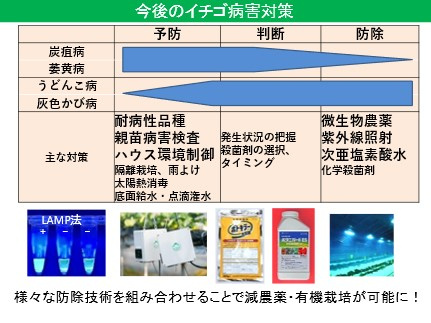

「イチゴ栽培を成功させる病害の早期診断技術の開発とリスク低減管理の体系化」

龍谷大学 農学部農学科 講師 平山 喜彦

イチゴの品種を個人の好みで選ぶ現在、美味しいイチゴの新品種育成は、常に病気との戦いであり、その背景には、病気に弱い品種が交配親となっているため、検査、診断、防除が必要で様々な防除技術を組み合わせることで、美味しく、安全・安心なイチゴが食べられることを今回の講演でご紹介いただきました。

西本講師の講演資料(一部)

平山講師の講演資料(一部)

講演会終了後には、対面参加の方を対象に講師との名刺交換、情報交換の場を設け、熱心な質疑や積極的な意見交換が展開されました。