2025.02.14

重要文化財「青蓮院吉水蔵聖教」から天台宗の貴重資料“再発見”。研究報告会を開催

<2月21日(金)10:30~大宮キャンパスにて> 龍谷大学世界仏教文化研究センター主催

【本件のポイント】

- 青蓮院門跡(しょうれんいんもんぜき)の「吉水蔵聖教(きっすいぞうしょうぎょう)」から、天台宗の歴史を解明する貴重な文献が出現

- 龍谷大学世界仏教文化研究センターと東京大学史料編纂所は、「吉水蔵聖教」をデジタル・アーカイブ化する事業を開始。重要資料については、龍谷大学が高精細デジタル画像によって撮影し、今後、学術研究に貢献する予定

- 比叡山延暦寺と青蓮院門跡を結ぶ吉水蔵伝来聖教のデジタル・アーカイブ化する事業を開始。龍谷大学世界仏教文化研究センターと比叡山延暦寺とが共同し、天台宗成立の経緯を記した『伝述一心戒文』の延暦寺蔵写本(重要文化財)を、高精細デジタル画像による撮影を予定

【本件の概要】

天台宗の京都五箇室門跡の一つとして、長い歴史を有する青蓮院門跡は東山吉水(京都市東山区)にあり、その地名にちなみ歴代の貴重な聖教や記録を収める経蔵は「吉水蔵」と呼ばれます。その歴史は平安後期、天台宗の僧侶であり青蓮院の第1世門主の行玄が、師の良祐から天台密教三昧流を継承した青蓮房に始まり、鳥羽院皇子覚快法親王により門跡寺院となって、九条家出身の慈円大僧正により発展し、現在の東伏見慈晃第49世門主に至ります。「吉水蔵」には、天台宗の基礎を固めたとされる比叡山延暦寺の第3代座主・慈覚大師以来の天台密教を中心とした貴重な聖教や記録が相伝されていることから、平成元年(1989)に重要文化財に指定されました。

このたび、「青蓮院吉水蔵聖教」から、天台宗の高僧源信や天台座主慈円の著作に関わる、自筆本を含む貴重な文献が再発見され、その意義が新たに学界に紹介されます。その調査とデジタル化に携わる龍谷大学と東京大学史料編纂所の研究者が、2月21日(金)に開催する世界仏教文化研究センターの研究報告会で、青蓮院門跡 東伏見慈晃門主をお迎えして公表いたします。

【イベントの概要】

-名称:研究報告会「天台密教経蔵の世界を探る

—青蓮院門跡吉水蔵のデジタル・アーカイブ創成をめざして」

-日時:2025年2月21日(金)10:30~12:30

-場所:龍谷大学大宮キャンパス 清和館3階ホール

京都市下京区七条通大宮東入大工町125-1

-参加:申込不要・聴講無料・オンライン配信あり

※オンライン参加ご希望の方は、<2月20日(木)17時までに>メールにて

申し込みが必要 連絡先:rcwbc.kiso@gmail.com

-URL:https://rcwbc.ryukoku.ac.jp/events/events-1160/

-主催:龍谷大学 世界仏教文化研究センター(基礎研究部門 ・大蔵経研究班)

【プログラム・登壇者】※各所要時間は変更となる場合があります。

《司会》西山 良慶(本学文学部 講師)

時間 内容 登壇者および報告テーマ

10:30-10:35 開会挨拶 三谷 真澄(本学文学部教授・

世界仏教文化研究センター基礎研究部門 部門長)

10:35-10:50 来賓挨拶 東伏見 慈晃 様(青蓮院門跡 門主)

10:50-11:20 報告① 「青蓮院吉水蔵『浄土厳飾抄』の再検討」

道元 徹心(本学先端理工学部 教授)

11:20-11:50 報告② 「青蓮院吉水蔵の歴史的特徴―三昧流聖教を中心に」

菊地 大樹氏(東京大学史料編纂所・教授)

11:50-12:20 報告③ 「青蓮院吉水蔵の慈円著作聖教―自筆テクストを中心に」

阿部 泰郎(世界仏教文化研究センター 招聘研究員)

12:20-12:30 閉会挨拶 能仁 正顕(本学文学部教授・

世界仏教文化研究センター大蔵経研究班 班長)

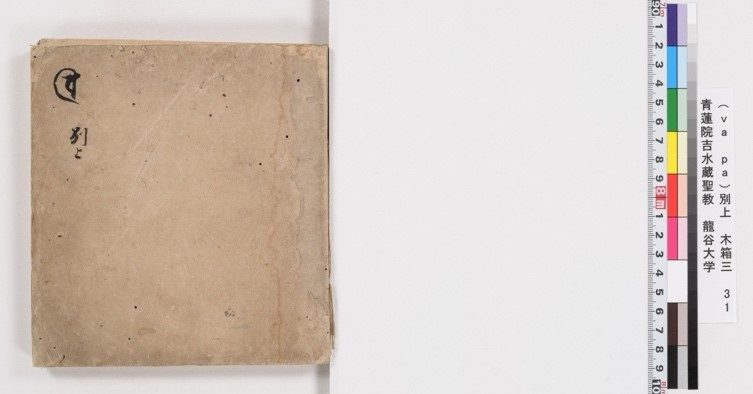

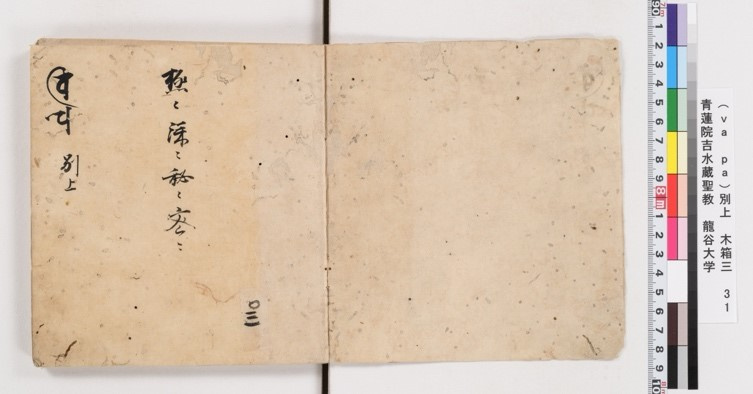

【再発見した資料・慈円大僧正の自筆著作について】

史論書『愚管抄』の著者であり、名高い歌人であった慈円大僧正は、多くの宗教著作を残しましたが、その全体像はまだ知られていません。今回の調査に伴って、吉水蔵から慈円による自筆聖教『毗逝別』承元四年(1210)が見出されました。本書には、慈円が建仁三年(1203)に見た「建仁三年夢想記」が含まれていました。これまで写本でしか知られていなかった「夢想記」でしたが、奇しくも東京大学史料編纂所に保管される『慈鎮和尚夢想記』と繋がって完全に復元されました。この「夢想記」が、後の『愚管抄』著述の原点となったのですが、その自筆本が再発見されたことは、大きな歴史・思想的な意義があります。

※画像は『毗逝別』承元四年(1210)の外表紙

※画像は『毗逝別』承元四年(1210)の内表紙

【『往生要集』研究書の成立について】

恵心僧都源信の『往生要集』に関わる論義文献『浄土厳飾抄』が青蓮院吉水蔵に架蔵されています。先行研究によると、この写本は弘安二年(1279)頃の鎌倉末期のものとされていました。しかし、今回の紙背文書調査から、先行研究より107年さかのぼる承安二年(1172)頃、平安末期の写本であることが明らかとなりました。この年代差は叡山浄土教の展開を研究する上で極めて重要な手がかりとなります。

本研究会および研究員への取材を希望される場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。

問い合わせ先:龍谷大学 世界仏教文化研究センター

Tel 075-343-3812 cswbc2@ad.ryukoku.ac.jp https://rcwbc.ryukoku.ac.jp/