2025.02.14

脱炭素・環境問題に取り組む学生団体を伏見でつなぐ-Green Tomorrow Cafe by「伏見まちづくりプロジェクト」- 【社会学部】

京都市が降雪に見舞われた2025年2月8日(土)に、社会学部コミュニティマネジメント実習「伏見まちづくり実習」(担当:坂本清彦准教授)受講生と京エコロジーセンター(注1、以下「エコセン」)が共同で、脱炭素・地球温暖化防止・環境保全活動に取り組む複数の大学の学生交流会「GreenTomorrow Cafe(GTC)」を開催しました。

「伏見まちづくり実習」は2019年度から伏見地域のさまざまなまちづくり活動に参加してきました。2024年度の「伏見まちづくり実習」(受講生16名)は、エコセンを運営する京都市環境保全活動推進協会(注2、以下「協会」)に地域や行政との橋渡し役となっていただき、特に京都市が進めている脱炭素の取り組みをまちづくり活動につなげ、「環境にやさしく歩いて楽しいまちづくり」に向けて活動してきました。

今年度の活動の締めくくりとして、伏見まちづくり実習では同じように環境問題に取り組む学生同士のつながりを作り、今後の活動の連携、協働、拡大につなげようと、エコセンと協会のスタッフの方々とGTCを企画準備してきました。

GTCには、龍谷大学の3つの学生グループ(学生気候会議実行委員会、経営学部眞鍋ゼミ・ファッションロス班、伏見まちづくり実習)、立命館大学natuRableとNPOである気候ネットワーク(大学コンソーシアム京都産学連携教育プログラム実習生)の計5団体の学生が参加し、各団体の活動の紹介や酒かすを使った甘酒を飲みながら交流を深めました。

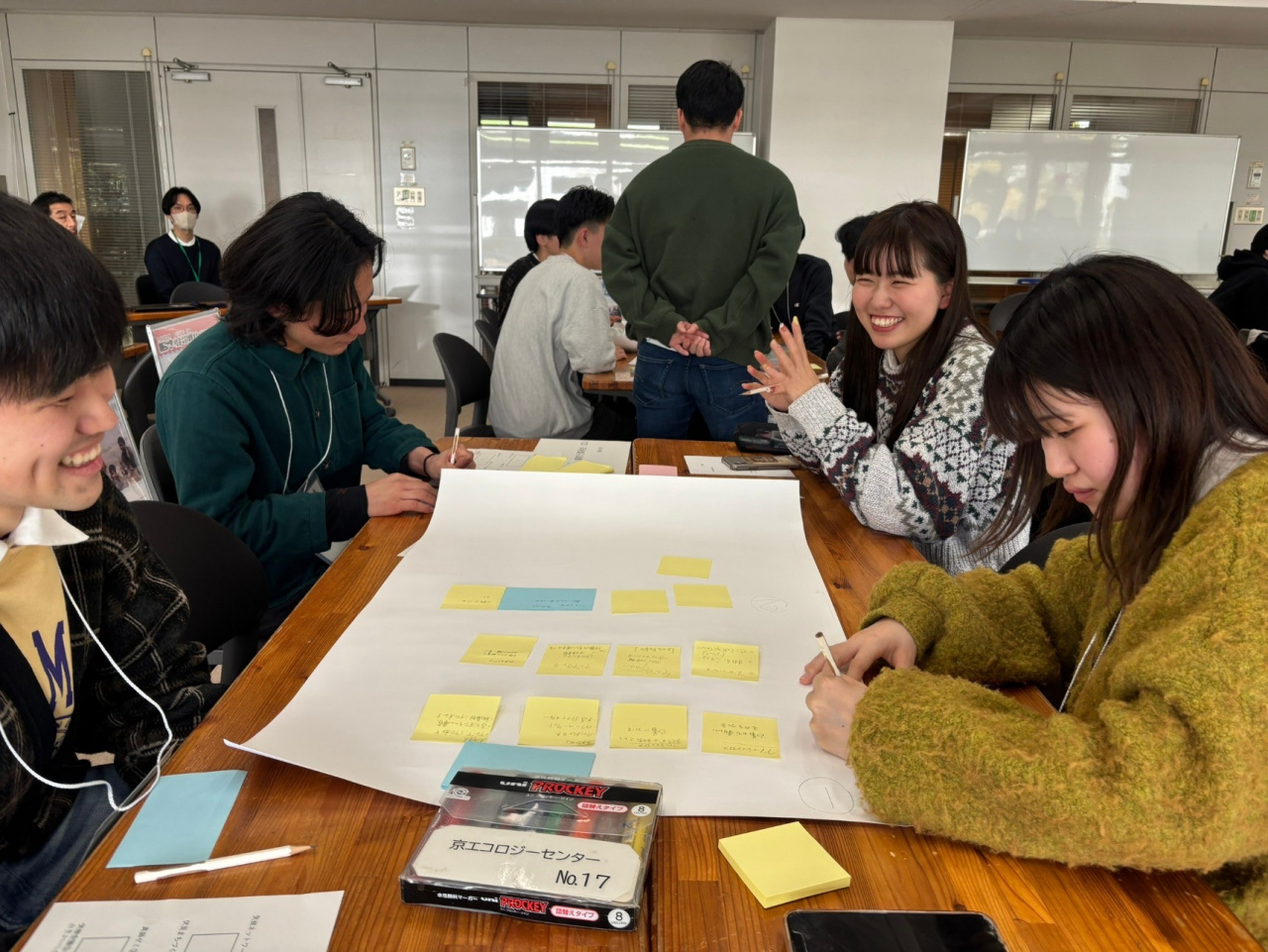

「伏見まちづくり実習」受講生の司会進行で、協会事務局長のご挨拶、各団体の短い活動紹介、アイスブレイク、自己紹介に続いて、4、5人のテーブルに分かれて各団体の目的や活動場所や内容を話し合いました。話の内容を付箋に書きだして模造紙にはりつけ、参加者全員でどんな話題が出たか共有できるようにしました。

その後は団体毎に、他の団体の活動を聞いてこれからどんな活動の展開が考えられるか話し合いました。国際的な環境問題に取り組む学生グループは京都の地域などでの活動に広げていくことを、主に子どもを対象にした活動を展開してきたグループは大人にもターゲットを広げていくことを考えたいといった発言がありました。

また、他の団体が主催、参加するイベントなどに一緒に参加する可能性についても話がありました。このように、お互いの活動紹介から得たインスピレーションを、今後の活動の幅を広げていく機会とする貴重な機会となりました。

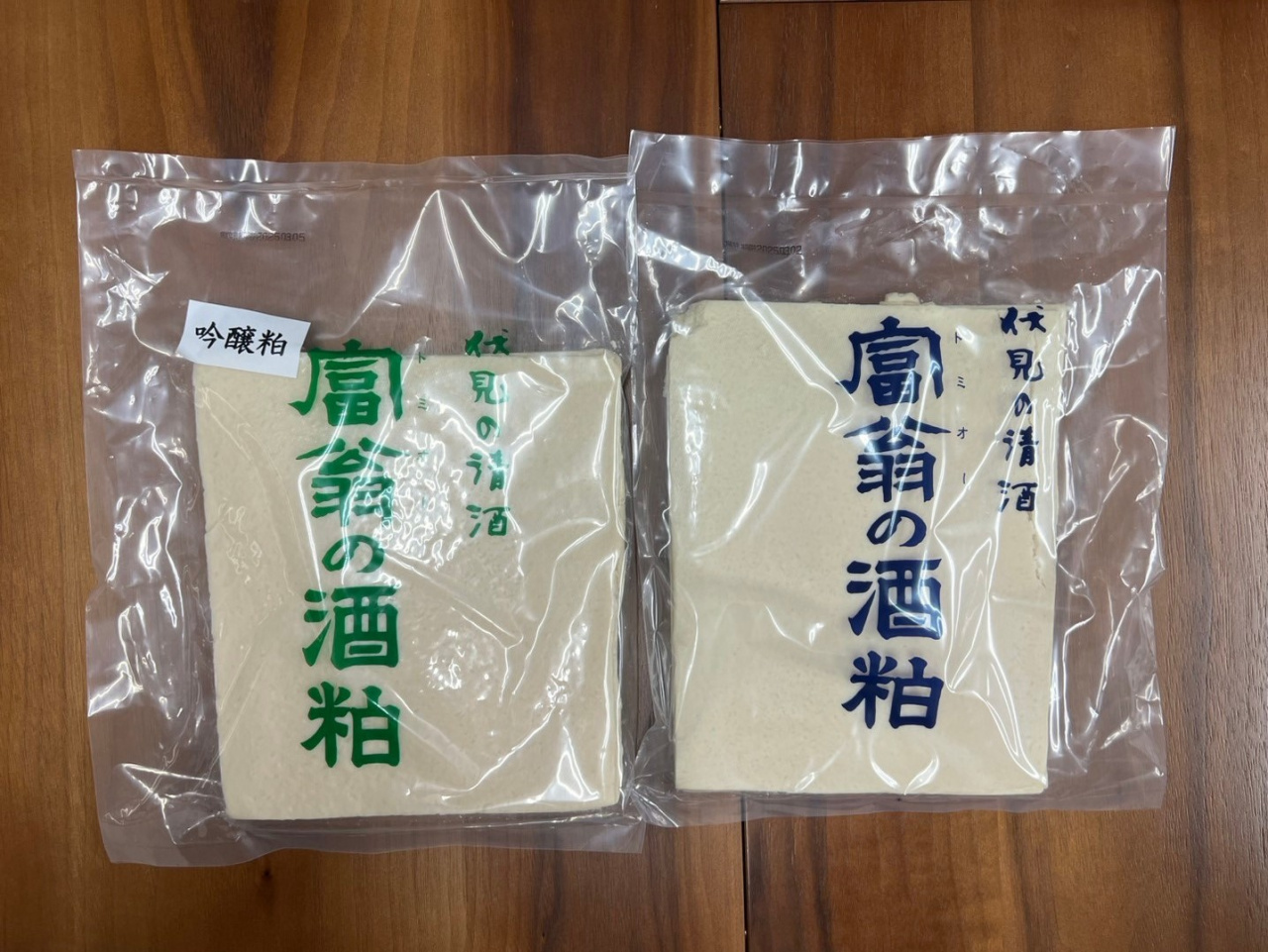

その後は、「伏見まちづくり実習」メンバーが準備した酒かすを使った甘酒を参加者みんなで飲みながら、さらに交流を深めました。「酒かす活かすカフェ」と名付けたこのセッションでは、伏見の名産日本酒づくりの副産物である酒かすを、フードロスなどを考えるきっかけとしたいという「伏見まちづくり実習」メンバーのアイデアから生まれました。

麹ベースの甘酒に比べ酒かすベースの甘酒は、日本酒の香りがやや強く残り少し癖がありますが、実習メンバーが豆乳、ココアや抹茶を加えて仕上げた甘酒は、酒かすの香りは残しつつ飲みやすくて参加者からも大好評でした。最後に、オブザーバーとして参加された京都市役所の地球温暖化対策担当のスタッフの方からコメントをいただき、GTCを終了しました。同じような目的や内容で活動する学生同士とはいえ、大学内外でグループの壁を越えて交流することはあまりなく、今後の活動を拡大していくうえで今回のGTCは貴重な機会となりました。

ところで、このGTCは、伏見地域の方々と「伏見まちづくり実習」のつながりの中で実現できたものです。GTC開催準備に多大なるご尽力をいただいたエコセン・協会も伏見区内にあり、そのつながりを今年度の実習活動でも生かすことができました。

「酒かす活かすカフェ」で使った酒かすは「伏見まちづくり実習」の地元伏見の酒蔵の一つで日本酒銘柄「富翁」で知られる北川本家さんのものです。「酒かす活かすカフェ」の準備にあたり、実習メンバーが北川本家にお邪魔して北川幸宏社長から直接日本酒造りや酒かすについてお話を伺いました。

北川社長からは、お酒造りや酒かすをめぐる多くの興味深い話を聞かせていただきました。伏見の数多くの酒蔵からは多量の酒かすが出ますが、廃棄物として捨てられることはなく、すべてが何らかの形で使われているそうです。スーパーなどで販売される酒かすの他に、奈良漬けや西京漬けなどお酒の香りを活かした他の食べものの材料となることも多いとのことです。一方で、酒かすを食品や食品原料として使うためには、安全安心の確保に多大な神経を使うそうです。これらの話を「酒かす活かすカフェ」で紹介し、参加者に伏見やお酒にから環境問題にも興味を持ってもらえたと思います。

北川本家さんに実習メンバーを紹介してくださったのは、実習メンバーが参加する伏見桃山地域のお祭りでご一緒することの多い京都信用金庫伏見支店の方々です。支店長さんから北川社長にご紹介を賜り、さらに職員の方が北川本家さんに同行して一緒に社長のお話を聞いてくださいました。

このように、GTCは伏見の皆様とのつながり、お力添えで可能になりました。ありがとうございました。GTCは来年度以降も継続していきたいと考えており、皆様には引き続きお世話になると思います。よろしくお願いいたします。

なお、伏見地区は京都市が推進する脱炭素の取り組みの先行地域に指定され、地域全体で様々な取り組みを進めています。龍谷大学も、二酸化炭素排出を実質ゼロとする「ゼロカーボンユニバーシティ」の達成などを通じて持続可能な社会の実現を目指す「龍谷大学カーボンニュートラル宣言」を2022年に発出しています。本学深草キャンパスが所在する伏見エリアは、京都市が実施する「脱炭素先行地域」事業の中心とされており、本学はその取り組みに参画し、脱炭素ライフスタイルへの行動変容を促進する取り組みなどを通じて、企業や地域等の脱炭素を牽引する「グリーン人材」の育成を目指しています。

「伏見まちづくり」実習の受講生も、伏見における脱炭素の取り組みに関わりながら、地域社会の理解を深めるだけでなく、自分自身の環境意識も向上させています。

今後は龍谷大学のこうした取り組みと「伏見まちづくりプロジェクト」の活動を連携させて脱炭素の取り組みに貢献しながら、2025年度の深草学舎移転後には社会学部の「地元」となる伏見地域とのつながりを生かして、学生に魅力ある実習を創っていきます。

注1「京エコロジーセンター」、正式名称「京都市環境保全活動センター」は、「地球温暖化防止京都会議(COP3)」を記念して、2002年に開設された環境学習や環境保全活動の輪を広げるための拠点施設です。

注2「京都市環境保全活動推進協会」は、持続可能な社会(脱炭素社会・循環型社会・自然共生社会)を実現するため、市民・事業者・行政・教育機関と連携を強め、広く環境保全活動を推進することにより、環境に配慮した市民の自主的な行動による地域社会づくりに寄与することを目的に設立された公益財団法人で、指定管理者として京エコロジーセンターの運営管理を行っています。