2025.04.04

環境DNA分析と生態系シミュレーションを統合した診断評価手法を開発【生物多様性科学研究センター/先端理工学部】

一杯の水・一掴みの土から生態系の壊れにくさが診断可能に。細菌群集が担う生態系レジリエンス診断評価技術を開発し、国際科学雑誌に発表。

国立台湾大学漁業科学研究所(龍谷大学 生物多様性科学研究センター客員研究員)の 鄭 琬萱博士と本学先端理工学部の三木 健教授をはじめとした共同研究チームは、環境中の細菌叢が担う生態系機能に着目し、「生態系の壊れにくさ=生態系レジリエンス」を定量的に診断・評価する技術を開発し、同研究成果を国際科学雑誌「Freshwater Biology」(Wiley社)において公表しました。

英文タイトル:Advancing Marker-Gene-Based Methods for Prokaryote-Mediated Multifunctional Redundancy: Exploring Random and Non-Random Extinctions in a Catchment

タイトル和訳:細菌が担う生態系の多機能性冗長性評価のためのマーカー遺伝子を用いた新手法:ある流域におけるさまざまな絶滅シナリオを検討する

著者:Wan-Hsuan Cheng1 3, Takeshi Miki2 3, Motohiro Ido4, Kinuyo Yoneya5 3, Kazuaki Matsui6, Taichi Yokokawa7, Hiroki Yamanaka2 3, Shin-ichi Nakano8

所属:1 国立台湾大学漁業科学研究所, 2 龍谷大学先端理工学部, 3 龍谷大学 生物多様性科学研究センター, 4 龍谷大学理工学部(2019年所属当時),5 近畿大学 農学部, 6 近畿大学 理工学部, 7 国立研究開発法人海洋研究開発機構 超先鋭研究開発部門, 8 京都大学生態学研究センター

掲載誌:Freshwater Biology, Volume70, Issue3, March 2025, e70020(Wiley社)

DOI:10.1111/fwb.70020 ※オンライン掲載日:2025年3月16日

研究資金:住友財団環境研究助成(2018年度)、日本学術振興会科学研究費(19H05667、19H03302、19H00956、23H00538)、アレクサンダー・フォン・フンボルト財団奨学金

微生物は、地球の生態系を支える重要な存在であり、特に細菌は膨大な量のカーボン(炭素)を保持しています。しかし、人間の土地開発によって細菌の多様性が失われるリスクが高まっています。

本研究では、環境DNA技術と細菌のゲノムデータを活用し、細菌叢は環境中でどのような機能を担っているのか(細菌叢の担う生態系機能)を推定しました。そして、独自のシミュレーションモデルによって、「生態系の壊れにくさ=生態系レジリエンス」を診断する新しい方法を開発しました。

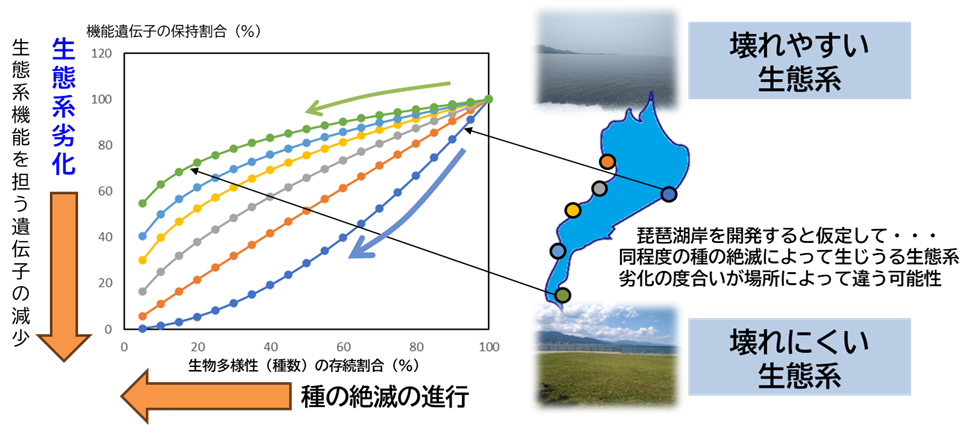

具体的には、生態系の機能低下を、細菌叢が持つ機能遺伝子の減少という視点で評価し、生態系の「レジリエンス指数」を算出する手法を提案しました。

図1 生態系の壊れやすさをどのように診断するか?

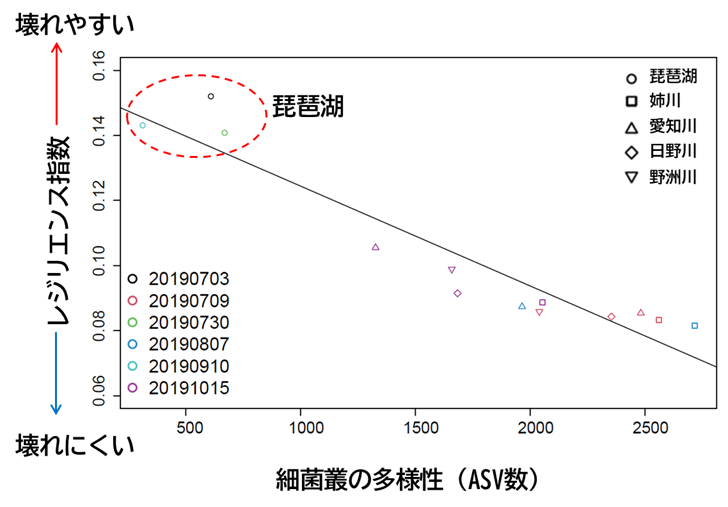

共同研究チームが、琵琶湖とその流入河川である姉川・愛知川・日野川・野洲川でこの手法を試したところ、琵琶湖は最も壊れやすい生態系である(=レジリエンスが低い)ことが分かりました。この技術は、地域ごとの生態系の壊れやすさを評価し、保全の優先順位を決めるのに役立てることが期待できます。

図2 レジリエンス指数の琵琶湖及び流入4河川間の比較。無作為(ランダム)絶滅シナリオという最も基本的な設定下での生態系シミュレーションの結果による。

→詳細は《プレスリリース(2025年4月4日配信)》を参照してください。

今回の研究成果に関して、三木 健教授(本学先端理工学部/生物多様性科学研究センター兼任研究員)のコメントを紹介します。

生物多様性の保全が世界共通の課題となる中、動物や植物のように目立つ生きものや、人の健康や農業に関わる微生物についても関心が高まっています。特に細菌などの微生物は、地球上でもっとも長い進化の歴史を持つおかげでもっとも多様な機能を獲得したグループです。そして、どんな生態系にも欠かせない存在でありながら、ふだんはあまり目立たない、まさに“縁の下の力持ち”のような存在です。そうした無数の微生物の重要性にも、多くの人に気づいてもらいたいと思っています。

今回の研究では、目立つ生きものだけでなく、目立たない生物までもが失われてしまうような厳しいシナリオを想定し、それでも生態系のパフォーマンス(機能)がどの程度維持されるのかを数値として示すことができました。数値化することで、壊れやすい場所と壊れにくい場所の比較が可能となります。

今後は、生態系絶滅シミュレーションで得られた予測結果の確かさを検証するために、同じような状況を実験室内で再現し、生態系がどれくらい壊れやすいのかを評価する研究を進めていく予定です。こうした取り組みによって、今回提案した新しい診断方法の信頼性を高め、社会の中でこの技術が役立つようにしていきたいと考えています。

三木 健教授(本学先端理工学部/生物多様性科学研究センター兼任研究員)

専門:定量生態学・理論生態学