2025.05.13

子どもの情操教育について思案する契機に。「仏教少年教化の世界」パネル展を開催

<5月20日(火)〜6月4日(水)まで龍谷大学大宮キャンパスに展示。観覧自由>

【本件のポイント】

- 近代日本において仏教界が子どもの情操教育にどのように関わってきたのかを振り返るパネル展を開催。子どもをとりまく環境が複雑・困難化する今、豊かな心の育成について思案する契機を提案

- 近代仏教の膨大な史料を対象とした多年の研究をもとに、2023年6月から「仏教と災禍・病苦」や「本願寺派の北米布教」などのテーマごとに開催してきたパネル展の5回目となる開催

- 5月26日(月)17:00~、担当教員が展示解説を行う「研究セミナー」を実施。参加者には、パネルで紹介した近代における仏教少年教化の貴重な史料の原本を公開

【本件の概要】

仏教では、人々に教えを説き、善に導くことを「教化(きょうけ)」と呼びます。一般に、「教育」が知識や能力の育成を目的とするのに対し、「教化」は価値観や行動様式を内面化させることを目的とする場合が多く、情操に関わるものだとされます。近代の仏教少年教化事業※1は、明治10年代に廃仏毀釈からの仏教復興の機運の高まりを受けて始動。さらに明治20年代には欧化全盛の風潮下でのキリスト教の教勢拡大に対抗して、「少年教会」として全国に広まりました。こうした仏教少年教化事業においては、童話や雑誌、カード、紙芝居などの多様な教材が盛んに開発されており、史料から当時の子どもの情操教育の一端を知ることができます。

このたび、世界仏教文化研究センター基礎研究部門「仏教史・真宗史総合研究班」(研究代表者:中西直樹・文学部教授)が、明治期から昭和初年の史料を整理したパネル展示「仏教少年教化の世界」を開催します。また、同展の開催期間中には、「仏教少年教化の世界―パネル展示に寄せて―」と題し研究セミナーを開催し、パネルで紹介した史料(原本)を一部公開するとともに、時代背景についても解説します。

【本企画の開催にあたって】

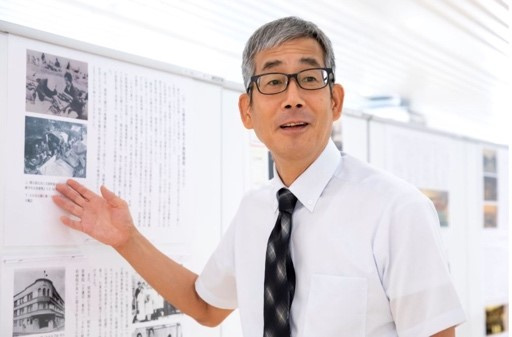

中西 直樹 教授(本学文学部 歴史学科 仏教史学専攻)(専門:日本仏教史)

スウェーデンの社会活動家のエレン・ケイは、1900年に『児童の世紀』を著し、その影響を受けて、日本でも大正期に児童中心主義的教育活動が盛んとなり、仏教日曜学校もその一端を担いました。しかし、今日では、幼少期から受験競争に追われる子どもがいる一方で、児童虐待・ネグレクトを受け十分な教育を受けることができず、貧困の連鎖を断ち切る展望を描くことのできない子どもも数多く存在します。

海外へ目を向ければ、戦争や飢餓で生命の危機に迫られた子どもも少なくありません。閉塞感が強く殺伐とした現在は、「児童受難の世紀」と言えるかもしれません。こうした状況の打開のため、仏教者は何ができるのでしょうか―。過去の取り組みを振り返ることを通じて、皆さんと少しでも問題意識の共有ができればと考え、このパネル展示を企画しました。

<参考>本学が運営する仏教SDGsウェブマガジン「ReTACTION」のインタビュー記事

https://retaction-ryukoku.com/1833

【イベントの概要】

①パネル展示「仏教少年教化の世界」

日時:2025年5月20日(火)〜6月4日(水)9:00~17:00 ※6月1日(日)を除く

場所:龍谷大学大宮キャンパス 東黌(とうこう)1Fロビー

②研究セミナー「仏教少年教化の世界―パネル展示に寄せて―」

日時:2025年5月26日(月)17:00~18:00 ※15:30より同場所で史料を紹介

場所:龍谷大学大宮キャンパス 西黌(せいこう)2F 大会議室

※いずれも参加無料・申し込み不要・一般参加歓迎

所在地:京都市下京区七条通大宮東入大工町125-1(龍谷大学大宮キャンパス内)

主 催:世界仏教文化研究センター(基礎研究部門「仏教史・真宗史総合研究班」)

後 援:本願寺派教学助成財団

協 賛:龍谷大学文学部歴史学科仏教史学専攻

研究セミナー・担当教員の取材を希望される場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

【補足(※1):近代の仏教少年教化事業のあらまし】

年代 主な動き

明治10年代 廃仏毀釈からの仏教復興の機運の高まりを受けて、近代の仏教少年教

(1877-1886) 化事業がはじまる。

先駆的な事例として、明治14(1881)年、博多萬行寺(真宗本願寺派)

に七里恒順が設立した「教童講」がある。教童講では、6歳から14歳を

対象とし、父母孝養・世間人道の大旨、真宗教義などが講話された。

また明治18(1885)年には東京・本願寺派築地別院内に「築地少年教

会」が設立され、全国の少年教会の牽引的役割を果たす。

明治20年代 欧化全盛の風潮下でのキリスト教の教勢拡大に対抗して、「少年教会」

(1887-1896) として全国に広まる。

明治22(1889)年に「築地少年教会」から雑誌『少年』が刊行。京都

でも仏教書出版社「顕道書院」から数冊の少年教会用の講話集が刊行

された。

明治30年代 明治35(1902)年頃から、キリスト教の日曜学校の教材・経営方法を

(1897-1906) 積極的に採用した「仏教日曜学校」が設立されるようになる。

なかでも、明治38(1905)年5月に西本願寺門前の六条学会の学生が

設立した「求道日曜学校」の活動はめざましく、讃仏歌集やカードを

作成し、唱歌指導・歌劇・仮装狂言・母の会・子守学校など多彩な

活動を展開した。

明治40年代 ハワイ・北米でのキリスト教の日曜学校を視察した開教使らが中心と

(1907-1911) なり、教材開発・経営方法の改善がすすめられる。

明治44(1911)年、仏教学者・高楠順次郎により『統一日曜教案』が

刊行される。この書は、仏教の教義を段階的に学修する教案を示した

画期的なもので、その後の教材発展に大きな影響を与えた。

大正時代 児童中心的な教育的風潮の勃興を受けて、仏教童話・日曜学校カード

(1912-1926) ・紙芝居など、新たな教材が次々に作成され、口演童話・児童劇・

ボーイスカウトなどの方式も採用されるようになる。

また、昭和初年にかけて、少年教化のための雑誌も多数創刊される。

【史料の例】

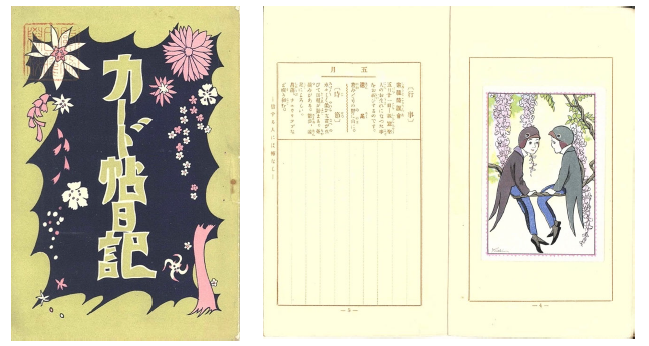

出典:「カード帖日記」真宗本願寺派本願寺学務部(大正12年度・表紙と5月ページ)

月ごとに1見開きページで構成。各月の行事・時節・標語の紹介と日記記入欄に、出席の際に配布されたカードを添付する仕組み。冊子冒頭の「日記のつけ方」の解説では、《◆嬉しかった事、悲しかった事、面白かった事、一番よけいに感じた日曜日のことをお書きなさい。 ◆先生のお話で忘れてはならぬ事は録して置きなさい。》などのポイントが示されている。

出典:「ルンビニ」仏教大学(現・龍谷大学)(大正11年刊行物・表紙)

本学内にあったルンビニ社から発行された少年教化雑誌「ルンビニ」(大正9年2月創刊)。京都市本願寺派尊徳寺の出身で、明治45年に仏教大学(現・龍谷大学)教授に就任した宇野円空により発行された。ルンビニとは、ブッダ生誕の地とされる場所。表紙は大正期の児童文学興隆を感じさせる画風で、誌面は童話を中心に聖話や和歌、綴方などで構成されている。

問い合わせ先:龍谷大学 世界仏教文化研究センター

Tel 075-343-3812 cswbc2@ad.ryukoku.ac.jp https://rcwbc.ryukoku.ac.jp/