2025.07.01

外来DNAをもたないゲノム編集植物の作出を大幅に効率化-ゲノム編集の適用作物拡大に期待-

ゲノム編集は特定の遺伝子を狙って改変する技術であり、社会ニーズにあった農作物を短期間で作出できる優れた作物育種技術として期待されています。

ゲノム編集植物を作出するには、ゲノム編集酵素の遺伝子を植物ゲノムに組み込んでゲノム編集を誘導するのが一般的です。外来DNAであるゲノム編集酵素遺伝子が組み込まれた作物は遺伝子組換え植物となるため、ゲノム編集が起きた植物体から種子を採って、次世代の中からゲノム編集酵素遺伝子が組み込まれていない個体を選ぶ手法がとられています。しかし、イモや果樹のように、種子ではなく茎や根といった栄養体4)で増える植物や種子を得るまでに長い時間がかかる植物ではこの方法は不向きです。

一方、ウイルス由来のベクター(遺伝子の運搬役、以降、ウイルスベクター5)と表記)にゲノム編集酵素遺伝子を載せるウイルスベクター法では、ゲノム編集酵素遺伝子は植物のゲノムに組み込まれず、ウイルスゲノムの一部として植物細胞内で増殖し、これが細胞間を移行してゲノム編集を起こします。よって、ウイルスベクターを導入した植物体の葉から植物体を再生させることで、外来DNAをもたないゲノム編集植物体を得ることができます。

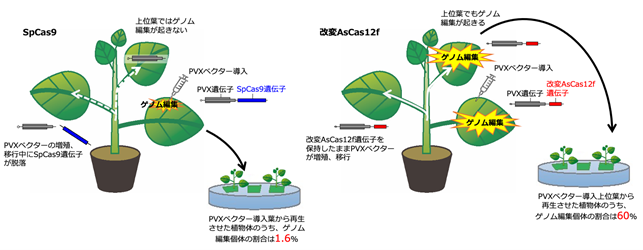

農研機構はこれまでに、ナス科植物に感染するジャガイモXウイルス(PVX)を元にしたウイルスベクター(PVXベクター)と主要なゲノム編集酵素であるSpCas9遺伝子を利用して、外来DNAをもたないゲノム編集植物体の作出に成功しています(2020年12月23日プレスリリース:https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nias/137783.html)。しかし、この方法ではゲノム編集植物体を得られる効率が1.6%と低いことが問題でした(図1左)。これは、PVXベクターに載せたSpCas9遺伝子が大きいために、PVXベクターが増幅し、細胞間を移行する間にSpCas9遺伝子がPVXベクターから脱落してしまい、ごく一部の細胞でしかゲノム編集が生じないことが原因と考えられました。

この問題を解決するため、本研究では、東京大学を中心とする研究グループが開発した、小型でゲノム編集を起こす活性が高いゲノム編集酵素である改変AsCas12fを利用しました。改変AsCas12fの遺伝子を載せたPVXベクターをナス科のモデル植物であるベンサミアナタバコの葉に導入したところ、60%の高効率でゲノム編集植物体を得ることができました(図1右)。

なお、農研機構は、ゲノム編集が生じた葉から植物体を再生させる過程でウイルスベクターを細胞から取り除く方法も開発しています(2017年の成果情報:https://www.naro.go.jp/project/results/4th_laboratory/nias/2017/nias17_s08.html)。今後は、改変AsCas12fを載せたウイルスベクターを用いたゲノム編集と、ウイルスベクターを取り除く方法を組み合わせて、より多くの植物種でウイルスベクターも外来DNAももたない植物体を簡便に作出する方法の確立を目指します。

本研究成果は国際誌「Frontiers in Plant Science」に掲載されました。

図1 SpCas9または改変AsCas12fを用いたウイルスベクター法による外来DNAをもたないゲノム編集植物体の作出

SpCas9を用いた場合、ゲノム編集が生じるのはPVXベクターを導入した葉の一部の細胞のみですが、改変AsCas12fを用いた場合は、PVXベクターを直接導入していない葉であっても高効率でゲノム編集が生じます。改変AsCas12fを用いることで多くの細胞でゲノム編集が生じた結果、ゲノム編集植物体の作出効率を30倍以上高めることができました。

<関連情報>

予算:農林水産省委託プロジェクト研究「ゲノム編集技術を活用した農作物品種・育種素材の開発」JPJ008000

官民研究開発投資拡大プログラム(PRISM)「ゲノム編集酵素の機能モジュールデータ基盤構築」

戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」(研究推進法人:生研支援センター)JPJ012287

特許:エンジニアリングされたタンパク質 (特開2025-032046)

問い合わせ先など

研究推進責任者:農研機構生物機能利用研究部門 所長 立石 剣

研 究 担 当 者:農研機構生物機能利用研究部門 グループ長補佐 雑賀 啓明

グループ長補佐 石橋 和大

上級研究員 遠藤 真咲

東京大学大学院理学系研究科 生物科学専攻 教授 濡木 理

龍谷大学農学部 教授 土岐 精一

広 報 担 当 者:農研機構 生物機能利用研究部門 研究推進室 遠藤 真咲

※取材のお申し込み・プレスリリースへのお問い合わせ

(メールフォーム)https://www.naro.go.jp/inquiry/index.html

※農研機構(のうけんきこう)は、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

のコミュニケーションネーム(通称)です。新聞、TV等の報道でも当機構の名称として

は「農研機構」のご使用をお願い申し上げます。

研究の背景と経緯

持続可能な食料システムの構築に向け、化学肥料や農薬の使用量を低減でき、温暖化等の過酷環境下でも安定的な生産を維持できる農作物の開発が求められています。ゲノム編集は特定の遺伝子を狙って改変する技術であり、社会ニーズにあった農作物を短期間で作出できる優れた作物育種技術として期待されています。

ゲノム編集を起こすには、ゲノム編集酵素遺伝子を植物ゲノムに組み込むことが一般的です。ゲノム編集作物を利用する場合には、外来DNAであるゲノム編集酵素遺伝子を取り除くことが好ましいため、種子で増える植物の場合は、ゲノム編集が起きた植物体から種子を採って、次世代の中からゲノム編集酵素遺伝子が組み込まれていない個体を選ぶ手法がとられています。一方でRNAという物質とそれを包むタンパク質の殻でできているウイルスベクターは、植物体内で増幅し細胞間を移行することができますが、DNAとは異なりゲノムに組み込まれることはありません。そのため、ゲノム編集酵素遺伝子のRNAを載せたウイルスベクターを植物に導入することにより、外来DNAを植物ゲノムに組み込むことなくゲノム編集植物体を作出することができます。そこで、農研機構は、ウイルスベクターにゲノム編集酵素遺伝子を運ばせるゲノム編集技術の開発を進めてきました。ナス科植物に感染するジャガイモXウイルス(Potato virus X, PVX)を元に作製したPVXウイルスベクター(PVXベクター)に主要なゲノム編集酵素であるSpCas9をコードする遺伝子を載せ、ナス科のモデル植物であるベンサミアナタバコの葉に導入することでゲノム編集植物体を得ることに成功しています(2020年12月23日プレスリリース:https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nias/137783.html)。しかし、この方法ではゲノム編集植物体が得られる効率は1.6%にとどまっていました(図1左)。これは、SpCas9遺伝子(約4,100塩基)は、PVXベクターが安定的に保持するには大きすぎるため、PVXベクターが植物細胞内で増幅し細胞間を移行する間にSpCas9遺伝子が脱落してしまい、PVXベクターを導入した葉の一部の細胞でしかゲノム編集が起きないためであると考えられました。

ウイルスベクター法に適した小さなゲノム編集酵素を用いることでこの問題を解決できるのではないかと考え、遺伝子の長さがSpCas9の約1/3であるAsCas12fに着目しました。AsCas12fはSpCas9と比較してゲノム編集活性が低いという欠点がありましたが、2023年に東京大学を中心とした研究グループがAsCas12fを改変し、ゲノム編集効率をSpCas9に匹敵する程度にまで高めることに成功しました(Hino et al. (2023) Cell)。本研究では、改変AsCas12f遺伝子とPVXベクターを組み合わることで、外来DNAをもたないゲノム編集植物体を効率的に作出する技術の開発に取り組みました。

研究の内容・意義

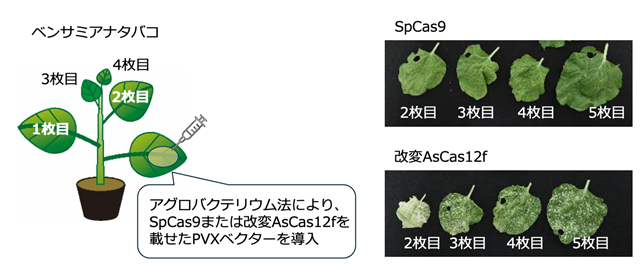

本研究では、ベンサミアナタバコを材料に用いて、ゲノム編集が起きると細胞が白くなる遺伝子を改変の標的としました。今回の実験では、PVXベクターを最初にたくさん作らせるため、アグロバクテリウム法6)を用いてPVXベクターを葉に導入しました。アグロバクテリウム法によりPVXベクターを導入した葉では、ゲノム編集酵素遺伝子が植物ゲノムに組み込まれている可能性があります。そこで、改変AsCas12f遺伝子を載せたPVXベクターを導入した葉の上部にある2枚目の葉(図2、2枚目の上位葉)を組織培養7)して植物体を再生しゲノム編集植物体を得ることを試みました。

SpCas9遺伝子を載せたPVXベクターを導入した場合、PVXベクターを導入した葉の上位葉にゲノム編集の成功を意味する白い細胞は認められませんでしたが、改変AsCas12fを載せたPVXベクターを導入した場合は上位葉においても多くの白い細胞が観察されました(図2)。

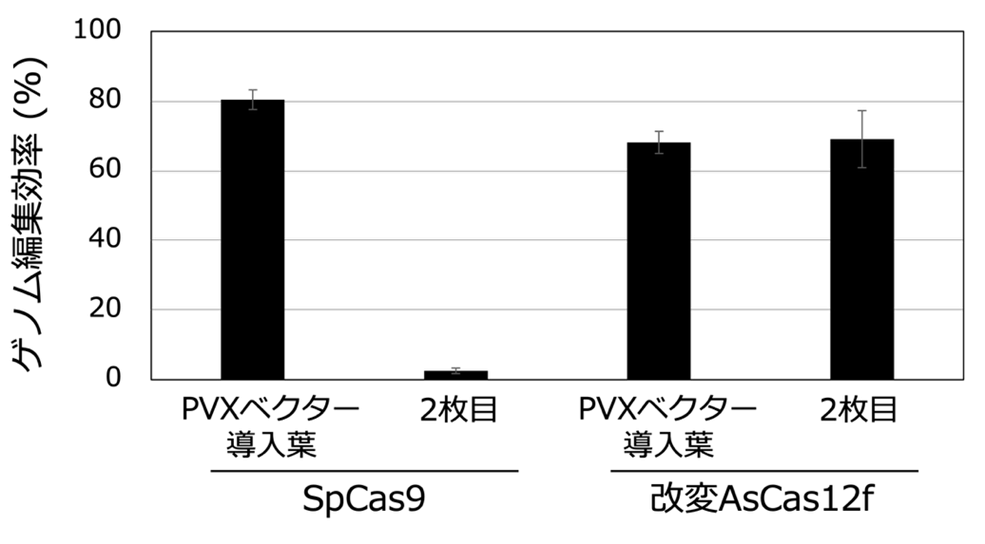

図2 PVXベクターを導入した植物体におけるゲノム編集の可視化

次に、PVXベクターを導入した葉と2枚目の上位葉からDNAを抽出して標的遺伝子の解析を行いました。SpCas9遺伝子を載せたPVXベクターを導入した葉でのゲノム編集効率は80%程度でしたが、2枚目の上位葉ではほとんどゲノム編集は起きていませんでした(図3)。一方、改変AsCas12f遺伝子を載せたPVXベクターを導入した葉と、2枚目の上位葉では、いずれも70%程度の細胞にゲノム編集が生じていることがわかりました(図3)。これらの結果は、PVXベクターが改変AsCas12f遺伝子を保持したまま、増殖や上位葉への移行ができたことを意味しています(図1右)。

図3 PVXベクターを導入した葉と2枚目の上位葉におけるゲノム編集効率

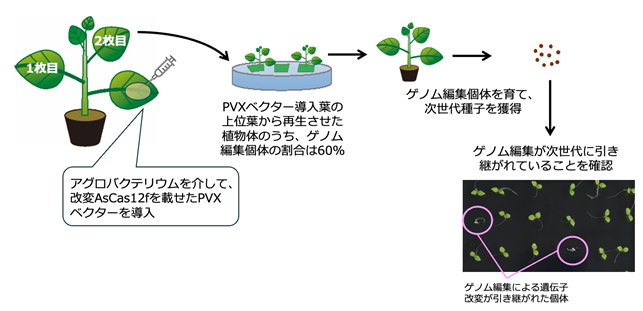

2枚目の上位葉を組織培養して植物体を再生させたところ、約60%がゲノム編集植物体でした。SpCas9遺伝子を載せたPVXベクターを用いて同様の方法を試みた場合、ゲノム編集植物体の割合は1.6%だったことから(図1左)、PVXベクターに載せるゲノム編集酵素をSpCas9から改変AsCas12fに変えることにより、外来DNAをもたない植物体の作出効率を30倍以上高めることができたといえます。さらに、そのゲノム編集個体から得た種子を播種したところ、次世代にゲノム編集による遺伝子改変が引き継がれていることを意味する白色化した個体を確認できました(図4)。

図4 改変AsCas12fのゲノム編集によって改変された遺伝子の後代への遺伝

今後の予定・期待

種子で増やす植物の場合、ゲノム編集酵素遺伝子が植物ゲノムに組み込まれた場合であっても、次の世代の植物体の中からゲノム編集酵素遺伝子をもたない個体を選ぶことが可能です。しかし、ジャガイモのように栄養体で増える植物や、果樹のように種子をつけるまでに長い年月がかかる植物の場合、この方法で外来DNAをもたない植物体を得るには長い時間がかかります。一方、ウイルスベクター法の場合、PVXのようにRNAでできているものを用いることにより、外来DNAをもたない植物体を作出することができ、農研機構は、ウイルスベクターを積極的に細胞から取り除く方法も開発しています(2017年の成果情報:https://www.naro.go.jp/project/results/4th_laboratory/nias/2017/nias17_s08.html)。従って、本研究で確立した、改変AsCas12fとウイルスベクターを用いた高効率ゲノム編集法と上記のウイルスベクター除去法を併用することにより、多くの植物で、ウイルスベクターや外来DNAをもたない植物体を簡便に作出することが可能になると考えられます。

PVXベクターはナス科の植物に広く利用できることから、今後は、PVXウイルスと改変AsCas12fを用いてナス科であるジャガイモの実用形質の改変を試みるとともに、PVXベクター以外のウイルスベクターと改変AsCas12fを組み合わせ、ナス科以外の多様な作物種でも外来DNAをもたないゲノム編集植物体を効率的かつ簡便に作出できる方法の確立を目指します。

用語の解説

1) ゲノム編集酵素

生物が有するDNAやRNAの特定の配列を切断したり、塩基を入れ替えたりする働きをもつ酵素のことです。

2) 改変AsCas12f

細菌のひとつAcidibacillus sulfuroxidansがもつゲノム編集酵素AsCas12fを元に、ゲノム編集を起こす活性が向上するように改良された酵素です。AsCas12fタンパク質を構成する422個のアミノ酸のうち4個が改変されており、遺伝子長は1266塩基です。SpCas9の1/3以下のサイズであるため、ウイルスベクター上で安定的に保持されやすいと考えました。

3) SpCas9

化膿レンサ球菌(Streptococcus pyogenes)由来のゲノム編集酵素で、現在、植物を含む様々な生物のゲノム編集に広く利用されています。

4) 栄養体

生殖に関わる部分以外の成長や活動に必要な体の部分を指し、植物では葉や茎、根が栄養体です。

5) ウイルスベクター

ウイルスベクターは、ウイルス自らが増殖するために必要な遺伝子と植物体で発現させたい遺伝子で構成されています。ゲノム編集酵素遺伝子を載せた場合、植物細胞内でウイルスベクターが増幅する過程でゲノム編集酵素が合成され、ゲノム編集が起きます。ウイルスのゲノムはDNAの場合とRNAの場合がありますが、本研究で用いたPVXベクターはRNAでできており、ジャガイモやナス、トマトといったナス科植物で増殖、細胞間を移行することができます。そのため、最初にPVXベクターを導入した細胞だけではなく、周囲の細胞や、PVXベクターを導入していない葉にもゲノム編集を起こすことが可能です。ウイルスベクターはそれぞれ決まった範囲の植物種でしか利用できませんが、相性のよい植物種が異なる様々なウイルスベクターが作られています。

6) アグロバクテリウム法

アグロバクテリウムは土壌細菌の一種で、植物細胞にDNAを送り込む性質をもつことから、遺伝子組換え植物の作出に利用されます。PVXベクターはRNAという物質でできていますが、PVXベクターそのものを植物体に大量に送り込むことは難しいため、本研究では、SpCas9遺伝子または改変AsCas12f遺伝子を載せたPVXベクターをコードするDNAをアグロバクテリウム法によりベンサミアナタバコの葉に導入しました。アグロバクテリウムは細胞間を移行することはできないので、遺伝子組換えはアグロバクテリウムを感染させた葉に限られます。アグロバクテリウムを感染させた葉でPVXベクターをコードするDNAが転写されてRNAとなり、PVXベクターがつくられます。PVXベクターは自己増殖しながら細胞間を移動し、上位葉でもゲノム編集を起こします。

7) 組織培養

植物の組織培養とは、植物体の器官や組織、細胞を分離して、無菌的に培養する技術をいいます。多くの植物では適切な条件で組織培養を行うことにより、様々な組織から植物個体を再生することができます。本研究では、図4に示す通り、切り取った葉を培養することにより、その細胞から植物体を再生させました。

発表論文

Kazuhiro Ishibashi, Satoru Sukegawa, Masaki Endo, Naho Hara, Osamu Nureki, Hiroaki Saika, Seiichi Toki. (2024) Systemic delivery of engineered compact AsCas12f by a positive-strand RNA virus vector enables highly efficient targeted mutagenesis in plants. Frontiers in Plant Science 15:1454554

doi: https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1454554