2025.07.09

ネイチャーポジティブを滋賀から実現へ ― 地域から自然資本と経済の好循環を生み出す「生物多様性保全総合指数(BCCI)」の研究開発を始動 ―

【本件のポイント】

- 世界的潮流の「ネイチャーポジティブ(自然再興)」では、生態系の機能を保全し育てることが求められる。その実現には「地域固有のもの」である生物多様性を適切に評価する“自然のものさし”が重要

- 滋賀県をフィールドに学術機関・地域金融機関・地域事業者が連携し、ローカルで実効性のある「生物多様性保全総合指数(BCCI)」の研究開発プロジェクトに着手

- 経済・社会活動の現場での実証と評価を行い、滋賀県から自然資本と経済資本の連携実現をめざす

【本件の概要】

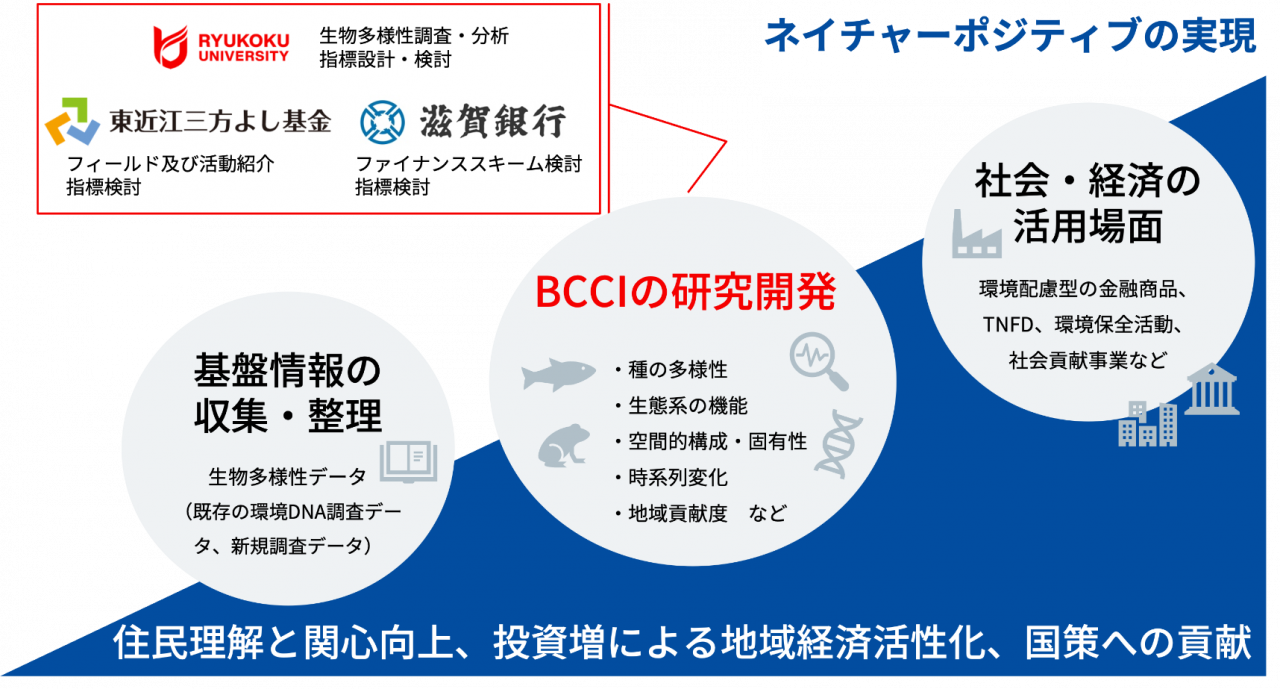

このたび、龍谷大学・公益財団法人東近江三方よし基金・株式会社滋賀銀行の三者は連携し、生物多様性保全の実効性を可視化する「生物多様性保全総合指数(BCCI: Biodiversity Conservation Composite Index)」の研究開発プロジェクトを滋賀県で本格始動します。本プロジェクトの目標は、世界的な潮流である「ネイチャーポジティブ(自然再興)」の実現に向けて、地域に根ざした生物多様性の保全と社会・経済活動を結びつける革新的な総合指数(1)の開発です。

実施にあたっては滋賀県の「大学連携研究プロジェクト事業研究業務」の委託を受け、2025年6月〜2026年3月にかけて基盤情報の整理と情報収集体制の構築を行います。

【プロジェクトの全体像】

【プロジェクトの背景と目的】

現在、2030年までの達成に向けて世界各国で「ネイチャーポジティブ」—生物多様性の損失を食い止め、回復軌道に乗せる取り組み—に関する取り組みが急速に進んでいます。日本においても上場企業を中心にTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)レポートの開示が進むと同時に投融資の判断材料となるなど、企業活動の基盤となる自然を守り回復させることに関心が高まっています。

しかしながら、その進捗を測るための明確な数値的・指標的な基準が欠如していることが、政策立案や企業行動の障壁となっています。とりわけ生物多様性は地域ごとに状況が異なるため、ローカルで実行可能かつ社会に受け入れられる柔軟な指標設計が不可欠です。

そこで本研究では、滋賀県が2024年3月に策定した「生物多様性しが戦略2024」(2)に基づき、地域の生態系と社会経済の双方に資する形で、実行力と応用力を兼ね備えた新たな総合指数の開発をめざします。

【プロジェクトの概要】

本プロジェクトでは、以下の3ステップにより、「生物多様性保全総合指数(BCCI)」の開発・実証・評価を進めます。

・利用場面(環境対応型預金、SIB、TNFDなど)に応じた柔軟で現実的な指標要件

を整理

・住民や企業が理解・納得できる指標イメージを構築

2. 基盤情報の収集と総合指数の開発

・環境DNA調査などを通じて、生態系の健全性や構造的多様性まで捉える多面的な

データを収集

・微生物から大型野生動物、昆虫群集などを対象に、既存データと新たな調査デー

タを統合

3. 経済・社会活動の現場での実証と評価

・滋賀銀行の環境対応型の金融商品開発、東近江三方よし基金の地域事業等と連携

し、実際の経済・社会活動における指標の適用性を評価

・開発した指標を活用し、フィードバックを通じて洗練

【プロジェクトの連携体制】

生物多様性の研究を推進し、2027年4月には環境サステナビリティ学部(仮称)※を設置する龍谷大学、地域とその環境を守るという視点から、様々な社会課題解決事業を実践してきた公益財団法人東近江三方よし基金、地球環境との共存共栄を理念に、環境分野での金融商品開発により業界をリードしてきた株式会社滋賀銀行の三者の間では、これまでも長期的な連携を見据えた議論や協働を展開してきました。滋賀県において近未来のネイチャーポジティブ社会に求められる生物多様性保全指標を高次のレベルで議論・開発・実証研究するためには最良の連携チームが組織されたと考えています。

※設置計画は予定であり、内容に変更が生じる場合があります。

【用語解説】

(1)総合指数(Composite Index)

経済分野や社会政策分野などで個別指標(例:品目ごとの生産量や株価、平均寿命や平均就学年数等)の動きを、一定の基準や加重方式に基づいて総合的に数値化した指標で、個々の指標だけでは捉えにくい全体の動向や水準を、ひとつの数値で示すために用いられる。

(2)生物多様性しが戦略2024

滋賀県は生物多様性を守り、その持続可能な活用をめざすため、生物多様性基本法第13条に基づき「生物多様性しが戦略2024~自然・人・社会の三方よし~」を2024年3月に策定。2030年までが取り組み期間となる。行動計画では、可能な限り定量的に把握できるよう「湖沼・河川の水質保全」や「自然公園等の保全・管理」などの取り組み別に現状と目標値を設定している。

滋賀県HP https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/shizen/14035.html

【連携機関の担当者コメント】

山中 裕樹 教授(本学先端理工学部 環境科学課程)※統括

三木 健 教授(本学先端理工学部 環境科学課程)

岸本 圭子 准教授(本学先端理工学部 環境科学課程)

本研究は、従来の学術評価を超え、地域の企業や住民とともに生物多様性を“見える化”し、行動へとつなげる挑戦です。BCCI設計にあたっては、「どの多様性数値が学術的に妥当か?」という自然科学内部での机上の空論から脱却し、単なる生物種数に留まらず、生態系の健全性や機能など複数の多様性数値を組み合わせた「総合指数(Composite Index)」を開発して社会実装することをめざします。

山口 美知子 氏

(公益財団法人東近江三方よし基金 常務理事兼事務局長)

東近江三方よし基金では、地域の環境保全・活用する活動を資金的にも成立させるために「森里川湖ファンド」の創設を計画しています。今こそ、地域の自然と暮らしをつなぐ持続的な仕組みづくりが必要です。滋賀県の生物多様性のステークホルダーたる住民や企業のソーシャルグッドに対する意欲を醸成するために、評価から行動へと結びつくような総合指標の実現に向けて、フィールド活動も交えて研究を進めていきます。

宇佐見 剛 氏

(株式会社滋賀銀行 総合企画部サステナブル戦略室 サステナブル推進グループ長)

滋賀銀行は、「『三方よし』で地域を幸せにする」というパーパス(存在意義)のもと、サステナブルファイナンスの拡大に努めています。“自然と共にある経済”を滋賀から発信すべく、ファイナンススキームとともに総合指標の開発を検討していきます。本研究の成果が、環境先進地域・滋賀県でのネイチャーポジティブ実践という極めてインパクトのある実例となることをめざしています。

本件の取材を希望される場合は、下記の問い合せ先までご連絡ください。

問い合わせ先:

龍谷大学 研究部(生物多様性科学研究センター)

Tel 077-543-7746 e-mail seibutsu-jimu@ad.ryukoku.ac.jp

https://biodiversity.ryukoku.ac.jp/

公益財団法人東近江三方よし基金 事務局

Tel 080-2541-9990 e-mail 3poyoshi.kikin@gmail.com https://3poyoshi.com/

株式会社滋賀銀行 総合企画部サステナブル戦略室広報グループ

Tel 077-521-2202 e-mail sogokikaku@shigagin.com https://www.shigagin.com/