2025.11.04

「政策実践・探究演習(国内)福知山プロジェクト」が第3合宿を実施【政策学部】

2025年10月18日(土)~19日(日)に京都府福知山市中六人部(なかむとべ)地域において、福知山プロジェクト(指導教員 谷垣岳人准教授)の学生19名(2回生14名、3回生1名、4回生3名)と教員、サポートスタッフ合計20名が今年度第3回のフィールドワークを実施しました。政策学部PBL科目の「政策実践・探究演習」福知山プロジェクトのテーマは「里山の未利用自然資源の利活用」です。取組は3年目を迎えて中六人部地域での認知度も年々向上し、小さな成果も出始めています。

今年度の活動は、①生き物調査(地域の自然資源を発掘)、②マツタケ山整備、③フットパス策定(地域内外の交流)、④SNSで地域・活動の発信、を行っています。それぞれ、①いきものがかり②ててまる。③フットパス④広報の4つの担当チームが担い、現地での活動は全員でおこない、地域の皆さんとの連携、チーム間の連携を大切にしています。

第3合宿では、キノコ観察会とマツタケ山整備作業のほか、11月の中六にぎわい秋祭りに向けた各チームの取り組みを中心に合宿を行いました。

■キノコ観察会(全体活動)

昨年度に続き、京都府林業技術センターの藤田さん(専門はキノコ、学生たちはキノコ博士と呼んでいます)を講師に招き、地域の方とマツタケ山に入りました。時期的に少し早かったため、残念ながらマツタケはまだ見つけられませんでしたが、他の多様なキノコを観察することができました。

■生き物調査(班活動:いきものがかり)

班活動として大内川と竹田川での水生生物調査を実施しました。1日目に魚を調査するためのもんどり(仕掛け)を設置し、2日目の午前中に引き上げて観察をおこないました。

竹田川では、ニホンスッポン、カマツカ、カジカの稚魚、オイカワ、カワムツ、ムツゴ(クチボド)、スジエビ、ヌマエビ、メダカなどの在来種のほか、外来種のアメリカザリガニが見つかりました。大内川では、在来種のドンコ、ドジョウなどのほか、外来種のウシガエルも見つかりました。

スッポンも

■地域の素敵な場所を探す(班活動:フットパス)

第1合宿では宮地区周辺、第2合宿では田野地区の笹場周辺でフットパスの候補ルートを散策しましたが、今回は地域の「素敵な場所」「景色のきれいな場所」をフットパスの立ち寄りスポットに、ということでミライトの北山会長の案内で候補地を探索しました。1日目はふれあいセンターの近くの妙見社を、2日目は田野新池など何か所かを回りました。調査結果をもとに、11月のお祭りで住民の皆さんから「その場所にまつわるエピソード」を書き込んでいただく予定です。

妙見社

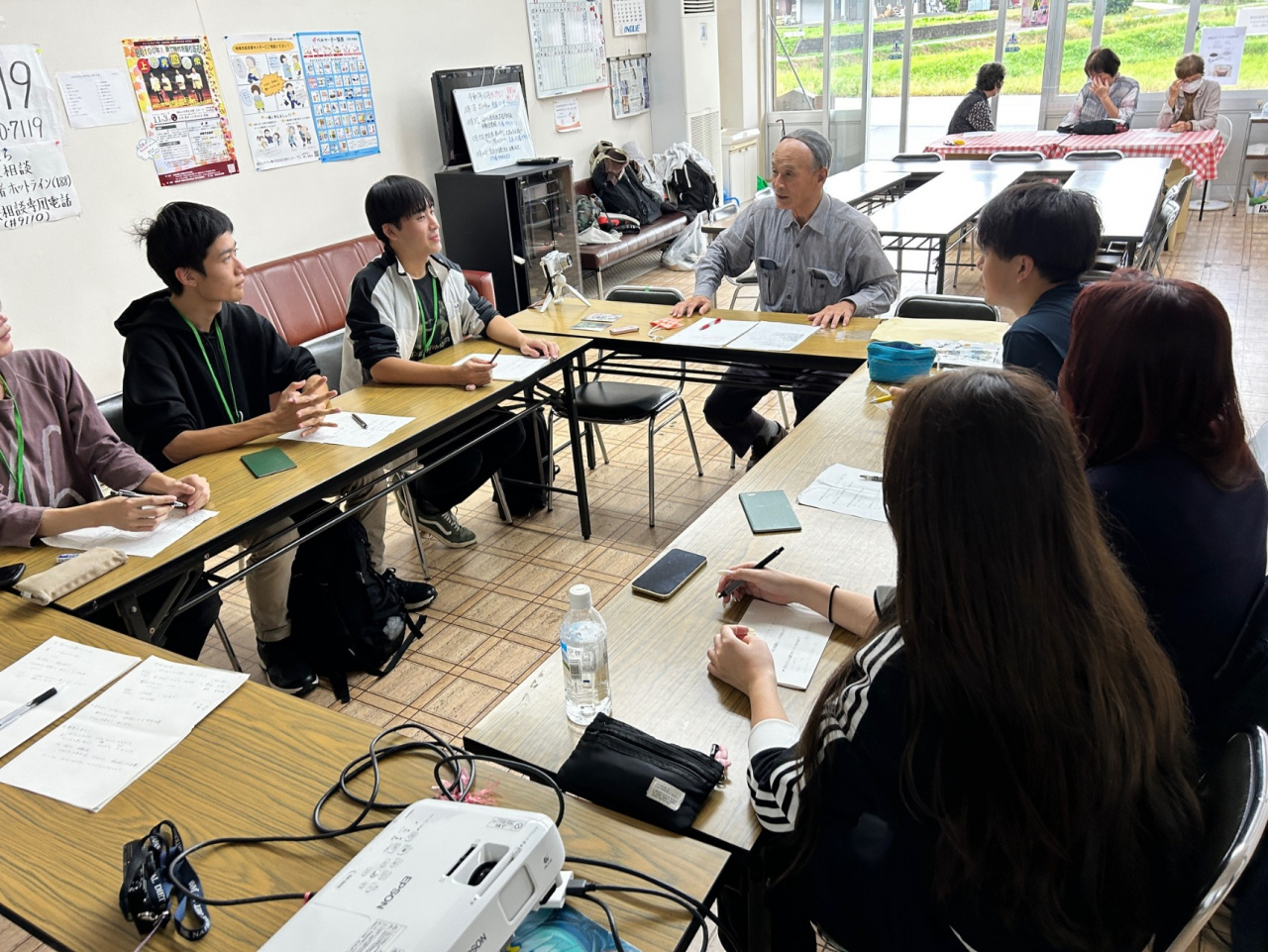

■昔の暮らしについての聴き取り(班活動:ててまる。)

ててまる。班は、里山利用の調査の一環として、地域の高齢者の方々(80代中心)からガスが普及する前に薪などを利用してどのように生活していたのかについて、体験談を伺い記録する活動をおこないました。ご協力いただいたのは大内集落の堀宗一さん(写真左下)土家安子さん、吉田和子さん、山本弘子さん(写真右下 左から順に)です。学生たちは中六人部での生活全般に山の木を利用していたこと、かつてマツタケの一大産地であったこと、ガスが普及した当時の生活変化等を知ることができました。

■マツタケ山整備作業

2日目の午後は、大内山田集落の財産区(共有地)で、マツタケ山整備作業を実施しました。この場所は前回整備した場所(尾根)のさらに上の山です。事前に森林組合にアカマツを残し不要な木を切ってもらった枝や落ち葉が集積している場所から、それを崖の下方向に運ぶ作業を中心におこないました。すっかり秋を感じる気候になり、地域からもたくさんの方が作業に参加くださり、楽しんで作業を進めることができました。

今年度の整備活動はこれで終了し、次回は来年5月の予定です。

2日間の活動を無事に終え、大学に戻り11月16日(日)の中六秋祭りへの参加を楽しみに発表準備を進めていきます。地域での生き物やキノコなどの調査結果の報告、川の生き物の生態展示、フットパスコース策定に向けた素敵なスポットの紹介などを計画しています。地域の皆さま、楽しみにお待ちください。(文責:榎並ゆかり)