2020.09.01

【新型コロナ現象について語る犯罪学者のフォーラム】キックオフイベント実施レポート

「パンデミックに犯罪学はどう立ち向かうのか」をテーマにオンライン・フォーラムを実施

龍谷大学犯罪学研究センターは、2020年4月下旬より、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19、以下新型コロナ)の拡大によって浮き彫りとなった個人と国家の関係や、ウィズ・コロナ時代における社会の在り方について、犯罪学の視点から考えるフォーラムをWEB上で立ち上げ、情報発信を行ってきた。

https://sites.google.com/view/crimrc-covid19/

このたび、オンライン上のディスカッションの場(シンポジウム)の新設に向けて、犯罪学研究センター関係者のキックオフイベントを8月4日にZoomで開催した。当日は各報告者が「話題提供」と「今後の関心事」を話した後に、トークセッションを行った。

〜パンデミックに犯罪学はどう立ち向かうのか〜

・報告者:*順不同

- 石塚 伸一 教授(本学法学部・犯罪学研究センター長)

- 浜井 浩一 教授(本学法学部・犯罪学研究センター 国際部門長)

- 金 尚均 教授(本学法学部・犯罪学研究センター「ヘイト・クライム」ユニット長)

- 作田 誠一郎 准教授(佛教大学社会学部・犯罪学研究センター 嘱託研究員)

・ゲストコメンテーター:

津富 宏 教授(静岡県立大学国際関係学部・犯罪学研究センター 嘱託研究員)

・司会:

上田光明 氏(本学ATA-net研究センター 博士研究員・犯罪学研究センター 嘱託研究員)

【趣旨説明】/石塚 伸一 教授(本学法学部・犯罪学研究センター長)

現在、新型コロナへの対応は、病理学的には医学と疫学が中心であり、政策学的には経済理論が一定の貢献を企図している以外は、個々の研究者が個人的・散発的に取り組んでいる状況にある。

そこで、本フォーラムを通じて、新型コロナへの対応という喫緊の課題について、犯罪やアディクションのような逸脱現象の発生を疫学的に予測し、その発生を政策と対策によって予防する(政策による予防を一般予防といい、対策による予防を個別ないしは特別予防という)という構造を持つ犯罪学者達が共に取り組むことができないだろうか。

【個別報告①】/石塚 伸一 教授(本学法学部・犯罪学研究センター長)

<話題提供>

「新型コロナ現象はどのように犯罪学に影響を与えるのか?マクロレベルで犯罪にどのように影響を与えるのか?」

石塚 伸一 教授スライドより(刑法犯認知件数1921-2018)

上記の図は、昭和初期から現在までの刑法犯認知件数をグラフ化したものだ。似たような下がり方をしている部分があることに気がつかないだろうか。第二次世界大戦前と2002年以降の部分である。同じような下降線が続くとすれば、日本は認知件数がピークを迎えた2002年頃から戦争を始めていることになる。昭和16年から昭和20年までの日本は、もはや戦争をやめられない状況にあった。なぜなら赤字国債の状況から回復する方法が侵略戦争しかなかったからだ。新型コロナというウイルスとの戦いの中にある今の日本は、グラフの特徴だけをみると第二次世界大戦前と同じような状況で、赤字国債を発行せざるを得ない状況下で財政再建は到底できない。大戦後の日本と同じ方向に進むならば、今後さらに経済的にとんでもない事態(インフレーション)に陥る可能性があるが、犯罪は減るだろう。このような仮説を基に、私たちは犯罪学の立場からどのような対策を提言できるだろうか。

<今後の関心事>

「自粛生活の長期化による逸脱行動・自殺・犯罪の今後の変化」

犯罪動向について、犯罪予防の指標・対象とされてきた街路犯罪(street crime)は減少傾向にあるが、家の中で起きるような暴力や逸脱行動「おうちの犯罪(in house crime)」が増えていくのではないかと考える。その場合、何をもって犯罪とみるのか、またどのようなデータをもとに分析が可能なのかが今後の課題になってくる。

例えば、先日ホテルに隔離されていた新型コロナ感染者が無断でコンビニに買い物に出たことで、大変な叱責を受けたといったニュースがあった。人にうつす可能性があるというリスクだけで、ものを盗んだり暴力を働いたりしたわけでもないのに、その人はあたかも犯罪者であるかのような烙印を押された。その上、伝染病予防法によって拘禁施設から逃げたことで逃走罪が成立するような新しい犯罪カテゴリが構築される可能性もある。

警察庁の直近 5年間の犯罪統計では、犯罪認知件数・検挙件数・検挙人員ともに減少しているが、月別に見ると2020年4月、5月頃から増えているものがある。1つは「強盗罪」の検挙人員、それも少年の検挙人員である。もう1つは変化をどう見るか解釈の余地があるが「性犯罪(強制わいせつ罪・強制性交罪)」の検挙人員で、これが若干増えていることはとても興味深い。なぜならこれらはいずれも日本では近年減少傾向にあったからで、この傾向が2020年下半期にどう変化していくのかを注視したい。今後も自主的監禁生活が続いた場合、犯罪だけでなく逸脱行動や自殺など、人がどういう行動に出てくるのか。従来の犯罪学のパラダイムで説明できること/説明できないことが出てくるのだろう。

【個別報告②】/作田 誠一郎 准教授(佛教大学社会学部・犯罪学研究センター 嘱託研究員)

<話題提供>

「流行病と犯罪動向――COVID-19とスペイン風邪を通じて」

新型コロナと同様に日本において甚大な被害を出した感染症が過去に存在する。それは、1918年から1921年にかけて世界的に大流行した「スペイン風邪(流行性感冒)」である。戦争による人の移動が流行の一要因になったのではないか、という当時の新聞報道もある。

日本ではスペイン風邪が3回にわたり流行し、多くの患者と死者を出した。当時の警察の検挙人員、受刑者数、刑事被告人数、新受刑者数、18歳未満の新受刑者の増減率に注目してみたところ、全体的にスペイン風邪が大流行した時期に犯罪傾向が減少に転じていることが各総計から明らかになった。しかし、罪種別にみると「殺人」は増減を繰り返すなど異なる特徴が認められた。(詳細は>>コラムを参照)

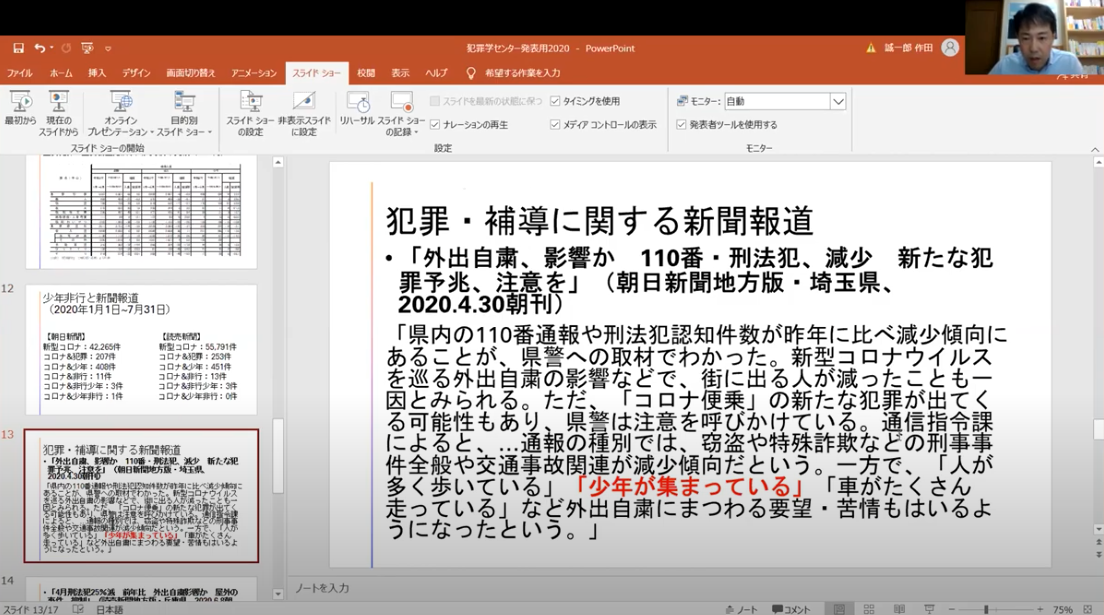

一方、2020年度の少年の重要犯罪(凶悪犯)は、昨年度と比べて相対的に増加していることが認められた。但し、刑法犯の総数は減少傾向にある。新型コロナによる緊急事態宣言発令後の4月下旬の新聞報道の中には「少年が集まっている」ことで通報されたような事例や、「少年の深夜徘徊が増えている」というような事例が見受けられた(いわゆる自粛警察による通報に起因する)。少年非行(少年事件)に対するマス・メディアの報道姿勢によっては、大きく問題視されかねない状況下にあるかもしれない。

このように大正期のスペイン風邪と昨今の新型コロナの流行期における少年非行の動向を比較することは、今後の少年非行の動向を掴むひとつの手立てとして有効ではないだろうか。

作田 誠一郎 准教授スライドより(犯罪・報道に関する新聞報道)

<今後の関心事>

「withコロナの状況下における少年非行と課題」

「スペイン風邪」の流行後、犯罪現象は増加に転じた。この歴史的事実を重視して、新型コロナ収束後の犯罪傾向を注視していく必要があるだろう。

・これまでの少年犯罪における特殊詐欺(出し子や受け子)の増加傾向について

・教育的関心に結び付けた少年の逸脱行動の報道傾向について

・自粛生活に伴う家族と非行少年の関係性の変化

・物理的距離とともに心理的距離として、犯罪や非行に対する厳しい視線と対応(自粛警察に通底する)

以上のようなことに関心をもっており、注視していきたい。

【個別報告③】/浜井 浩一 教授(本学法学部・犯罪学研究センター 国際部門長)

<話題提供>

「犯罪(疫)学の立場から新型コロナの脅威を理解し、取りうる政策について考える」

犯罪学の本質は、人や社会に対する脅威とどう向き合うのかを追求することにある。実は、犯罪学研究の科学的方法論は感染症を科学的に検討する疫学からもたらされたものである。犯罪は社会にとって有害な行為や現象だと認識され、そのまま放置すると社会全体を蝕んでいくと考えられている。また、感染症と同様に、犯罪も人から人へと広がっていくという特徴を持っている。つまり、犯罪とはある種の社会的疫病であり、そのメカニズムや因果関係を追求して蔓延を防止するのが犯罪学なのである。犯罪(疫)学の立場から、私たちは新型コロナの脅威をどのように理解し、どう向き合うことができるのかについて考えてみた。

まず新型コロナの致死率について、各国やWHOが公開しているデータを比較検討した。但し、あくまでも致死率データのもとになるのは、PCR検査を経て感染が判明した人のうち何人が亡くなっているか、である。そのため、日本のようにPCR検査自体が行き届いていない場合や、無症状であるがゆえにPCR検査を受けていない場合などを考慮しなければならない。「人を死に至らしめるウイルス」としての新型コロナの客観的な脅威について、各国のデータを検討してみた。例えば、人口約35万人のアイスランドでは全体の15%もの人にPCR検査を実施している。この検査は、①感染が疑われた人、②ランダムサンプリングで抽出された人、③症状は出ていないが希望した人の3グループに分かれている。その結果、致死率は5%、男性の方が罹患しやすいという傾向がみえてきた。季節性インフルエンザの致死率が0.02%とすると、確かに新型コロナの致死率の方が高いと言えるが、比較するには分母をより正確に決定しなければならない。

また犯罪学的に見ると、新型コロナの感染数や致死率だけでなく、都市封鎖などの政策による影響がどのように出るのか、ということが関心事になる。都市封鎖をすると感染者数は一時的に減る。一方、都市封鎖をせずに集団免疫の獲得を目指したスウェーデンの政策は、高齢者施設での感染拡大などが発生して大いに批判されているが、現在(8月初旬)の状況を見ると新規感染者数も死者数も低減しており、一定の落ち着きを取り戻しているようにみえる。どちらの政策がよりサステナブルかということを考えれば、スウェーデンの選択にも見るべきものはあると思う。

<今後の関心事>

「国際的なエビデンスと政策の比較検討、刑事施設における感染症対策」

キャンベル共同計画ではCovid-19の特集をケンブリッジ大学等と共に実施している。今回のパンデミックは、ある種、大いなる自然実験の場なのではないか。各国の対策のとり方、ロックダウンの様式(罰則の有無)、日常活動理論からみれば人との接触が少ないことで路上犯罪は減るが、家庭内暴力やネット上の犯罪被害が増えるのか。現実的にそうしたことに影響があるのかどうか考察したい。

また、刑事施設における感染症対策にも関心がある。アメリカの刑務所では感染が爆発的に広がっている。感染経路は刑務官や移送されてきた受刑者で、各国とも感染対策に躍起になっている。刑務所は完全な三密状態であり、高齢受刑者の多い日本もその例外ではない。

本当の意味のソーシャルディスタンスとは何か。高齢者犯罪の背景には社会的な孤立があり、ソーシャルディスタンスによるどのような影響があるのか。プラス、マイナスの両面から検討していきたい。

【個別報告④】/金 尚均 教授(本学法学部・犯罪学研究センター「ヘイト・クライム」ユニット長)

<話題提供>

「Fake NewsとSNS規制」

コロナ禍において、Post Fact・Fake News・Disinformationという言葉が登場してきた。これは嘘とは違い、真実を伝えるために「事実・情報」を語るのではなく、自分の目的を達成するために「事実」を語るということ。新型コロナ関連ではアメリカ政府の「中国謀略説」というものがあり、トランプ大統領は「新型コロナ大流行の裏には犯人がいる」というような言い方をした。

日本では新型コロナ関連で次のようなニュースがあった。岡部信彦氏(川崎市健康安全研究所所長・新型コロナウイルス感染症対策専門家会議構成員)は3月18日の時点で「(緊急事態宣言の発令について)新型コロナそこまでのものではないと考えているからです」と述べている。この3月18日頃というのは東京五輪の延期検討の非常に重要な時期であったが、専門家が「大したことがない」という風に発言をした。しかし、6月23日の段階になると岡部氏は「(コロナ長期化について)専門家も誰もわからない」と述べた。専門家と呼ばれる人達が事実を事実として述べるのではなく、一定の、あるいは特定の目的をもって事実を述べること。これを「扇動」という風に言うが、こういった問題がコロナ禍において浮上した。

Fake Newsの増殖には、下記スライドのように様々なことが影響している。

金 尚均 教授スライドより(Fake Newsの増殖)

近年、ドイツやフランスなど欧州ではFake Newsに対応するため、SNSにおける法規制が進んできている。特に、ドイツ政府の立法提案(2017年)では「Fake Newsは、自由で、開かれた、そして民主的な社会の平穏な共同生活にとって大きな危険をはらんでいる。SNSにおける嘘の情報(Fake News)への対処は極めて重要だ」としている。その上で、被害の最小限化-被害の継続の抑止のために求められていることとして、「迅速な削除・発信者情報の開示・外国のプロバイダの代理人の選任」が挙げられている。

<今後の関心事>

「Fake Newsに関するプロバイダ側の責任と法規制の在り方」

SNSプロバイダ自体がグローバルプレーヤーであるにも関わらず各国ごとに対応を区別している状況下で、Fake Newsなどの扇動的な情報にどのように対応すべきか、そもそも日本では立法が追いついていない。現在、日本にもSNS関連のビックプロバイダ(Facebook・Twitter・YouTube等)が存在するが、すべて日本における法定代理人が存在しない。例えばFacebook Japan株式会社では、東京の大きな法律事務所が、訴訟時にだけ法定代理人になるようなことをしている。そのため、Facebook上のFake Newsで何らかの被害を受けた場合、外国にある本社組織に訴状を送らなければならい。日本の現行法上の偽情報規制としては、偽計業務妨害(刑法233)や名誉毀損・信用毀損(刑法230)などがあるが、現実には機能していない。一方、ドイツで2018年に施行された新法「ソーシャルメディアにおける法執行を改善するための法律」では、「明らかに違法な内容は24時間以内に削除または情報へのアクセスを妨げる」といった具体的な対応が SNS プロバイダに求められている。(詳細は>>BBC Newsを参照)

また、SNSのFake Newsやヘイトスピーチに関して、欧米では匿名の被害者が匿名の苦情申告することができるのに対し、日本では特定の被害者または、その代理人である弁護士が申し立てる必要がある。

現在、日本でもSNSに関する法規制の議論が行われているが、日本の場合は法務省ではなく主に総務省がインターネット等通信に関わる領域を管轄しているため対応しきれずに不備が出ている。なぜなら総務省は情報産業にかかる業界がいかに自由に活動できるかという事にのみ主眼を置いているからだ。また総務省主催の「プラットフォームサービスに関する研究会」と「発信者情報開示の在り方に関する研究会」が別々に行われており、連携してこうした問題に具体的な対応ができていないのではないか。

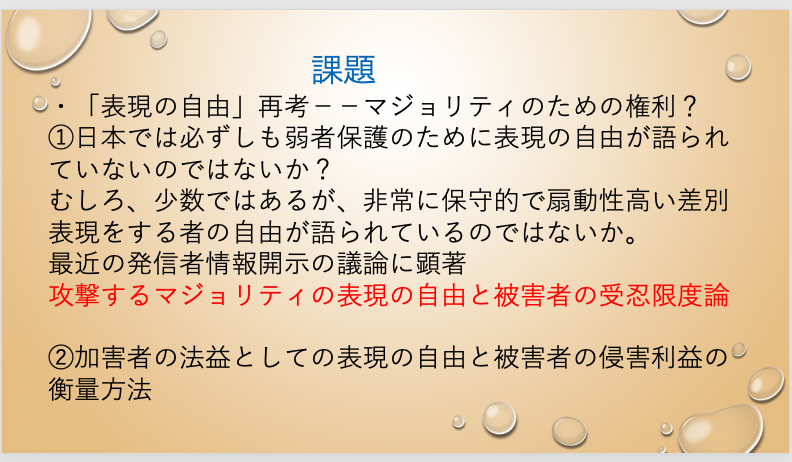

繰り返すが、新型コロナのような社会不安が高まる状況下では、特にFake Newsが蔓延しやすい。「表現の自由」とは何か、下記スライドのような点に課題意識をもって検討を重ねたい。

金 尚均 教授スライドより(課題)

【個別報告⑤】/津富 宏 教授(静岡県立大学国際関係学部・犯罪学研究センター 嘱託研究員)

<話題提供>

「犯罪とCovid-19の類似性 〜恐怖の見える化・不安の対象の同定への要求〜」

犯罪学者がコロナ禍にさらされた社会状況を研究する最大の意義は「犯罪とCovid-19の類似性」にある。いずれも人間が媒介し、人間が恐怖の対象となっている。加えて、誰が危険であるかわからない、接触自体がリスクとなるという点も犯罪とCovid-19は類似している。そこで、犯罪学が積み上げてきた発想や知見が、新型コロナ現象の理解に役立つだろうと考える。

人々の中には危険なものを同定して、それを隔離したり、遠ざけたりしたいという心理・傾向を持つというのが私の理解である。これだけ世間で「検査、検査」と声高に言われている背景には、人々の不安があるからではないか。リスクの可視化要求の行き着く先には監視社会があり、RNA追跡技術が発展する一助となる。これは犯罪学における犯罪危険性(個人に対するリスク評価)をはかろうとする対応や、一度罪を犯した者が出所後も監視され続けるようなことと同様である。私たちはお互いに誰が敵かということを同定しながら生きている。「自分達は大丈夫」という安心感の中で、「誰が犯罪者なのか、誰が新型コロナの感染者なのか」ということを同定し、対象者を隔離したり、差別したり、攻撃したりしながら不安を解消しているのだ。

このようなプロセスにおいて私たちがいま一度共有しなければならないのは、司法は平等ではなく、医療もまた平等ではないということだ。不安な状況下で私たちの中には「権力にすがりたい」、「統制してもらいたい」という気持ちが高まってくるだろう。しかし往々にして現在のような状況下で行われる統制は政府による権力の濫用に繋がりやすい。日本に緊急事態宣言から憲法の改正への流れがあるように、世界各国にはこの状況を利用して独裁的な権力の運用につながるような流れがある。一方で政策が失敗すると、政府の権威が失墜する恐れもある。そうした中、日本の犯罪学者の多くが疑問を感じたのが政府の「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」のあり方ではないか。なぜなら、専門家というものは、しばしば専門領域の利益のみを代表するからである。かたや、スウェーデンの新型コロナ対策は疫学の専門家が主導しているが、疫学の専門領域だけの利益を濫用しないという形で展開されている。疫学の専門家でありながら市民の視点で考え、「人々の社会生活に対する規制を最小限にとどめ、外出自粛や店舗の休業などを求めず、経済活動を維持しながら新型コロナとともに生活し、集団免疫を得る」という優れた対策だと言える。

<今後の関心事>

「日常活動理論の含意 〜ミクロなCovid-19対策と成果指標 〜」

日本の新型コロナ対策は、「三密を避ける」「ステイホーム」を推奨するもので、犯罪に遭わないためには家にいようというようなものである。つまり、ミクロレベルの現象に対して、マクロレベルの対処を推奨している。

犯罪学における「日常活動理論 (Routine Activity Theory)」の含意とは、日常活動自体を止めるのではなく、犯罪発生リスクを減らすというものである。(図の通り)外側の三角形を機能させることで、真ん中の三角形の安全性を保つこと、すなわち、真ん中の三角形自体を機能縮小しようというものではない。また当然のことながら、真ん中の三角形自体を機能縮小すると社会的副作用が極めて大きくなる。

日本の新型コロナ対策の対案として、接触を減らすのではなく、接触の仕方を変えることを提案したい。要は、口からウイルスが入らないような対応(手洗い・うがい)を重要視すること。これはマクロな対応ではなく、ミクロな対応である。また、成果指標については死者数に限らず、下記のようにマルチ化して政策展開することが望ましい。犯罪学者には、ただデータを読み取って医療的な対策を提案するだけでない、様々な視点からの提言を行う等の役割があるのではないか。

・死者数(自殺などの関連死による死者も含む)

・日常生活の保持度(脅かされていると感じない程度)

・対人信頼(社会=相互扶助というものに対する信頼を含む)

・寛容度

・メンタルヘルス

・感染に対する不安の低さ(感染リスクの認知とは別)

・国家に対する信頼度

犯罪学の立ち直り研究を通じて、人は人との連帯によって回復していくことが分かっている。個人のありようとしては、不安に振り回されずエビデンスに基づいて判断し、利己的な考えに陥らないようにしたい。国家や社会のありようとしては、単に不安を最小化するだけでなく、社会保障のあり方について見直すべきではないか。そして、専門家としてのありようとしては、独占的な問題解決者にならないこと、専門家の権益の拡張をしないことが重要だと考えている。今後、犯罪学者とのさらなる議論を重ねていきたい。

これらの個別報告を受けて行われたトークセッションでは、「緊急事態宣言下における統制機関の少年への対応が、少年の犯罪検挙数にどのような影響を及ぼした(及ぼしうる)のか?」や「近年増加傾向にあるオンラインゲーム上のチート行為や公営ギャンブルのオンライン化に伴うギャンブル依存症などコロナ禍で顕在化しつつある諸問題」について議論が重ねられたほか、「新型コロナに関する日本発の論文数の少なさと、海外のエビデンスをそのまま日本にあてはめられるのか」という点について不安視する声もあがった。

今回の犯罪学者のキックオフイベントを踏まえ、次回は津富教授が話題提供した「犯罪とCovid-19の類似性」などの視点から、改めて犯罪学者はパンデミックにどう立ち向かっていくのかについて議論を重ねることが決定した。

※次回は2020年9月20日(日)13:00〜 オンラインで開催予定(Zoom・申込制で一般視聴可能)

【>>詳細・お申し込み】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-6086.html