2020.11.25

先端理工学部 山中裕樹准教授らの論文が日本陸水学会英文誌「Limnology」にオンライン掲載【研究部・先端理工学部】

龍谷大学、神戸大学、パシフィックコンサルタンツ株式会社らからなる研究グループは、神奈川県内を流れる小出川で調査を実施し、水と堆積物に含まれている環境DNAを分析しました。その結果、検出される種の組成には違いがあることが分かりました。また、採水によって検出できる種数は、1L程度を分析すれば効率が良いという結果も得られました。本研究の成果は、2020年11月15日に日本陸水学会英文誌 “Limnology”にオンライン掲載されました。

【論文掲載情報】

雑 誌 名:

日本陸水学会英文誌 “Limnology”

(インパクトファクター:1.625 2019年)

論 文 名:

“ Determining an effective sampling method for eDNA metabarcoding: a case study for fish biodiversity monitoring in a small, natural river “(環境DNAメタバーコーディングによる効果的なサンプリング:小河川における魚類の生物多様性モニタリング)

(DOI: 10.1007/s10201-020-00645-9)

著 者 名:

山中裕樹、坂田雅之1、渡部健2、真木伸隆2、池田幸資2、小菅敏裕2、岡田泰明2、源利文1

著者所属:

1 神戸大学大学院人間発達環境学研究科

2 パシフィックコンサルタンツ株式会社

研究の背景

水中には、生息するさまざまな生物に由来するDNAが浮遊しています。「環境DNAメタバーコーディング分析」は、採水試料に含まれるDNAの塩基配列情報を、ハイスループットDNAシーケンサーで読み取り、配列情報のデータベースを参照して、試料に含まれていたDNAがどのような種に由来するのかを同時に大量に解析することができる技術です。

しかし、環境DNAは河川の中を均質に流れ下っているわけではありません。採水場所や採水量によって検出される種数がどのような影響を受けるかについては、まだまだ分からないことが多いのが実情です。

そこで、この研究では、水域の生物相をなるべく網羅的かつ効率良く環境DNA分析によって調べる方法を検討するために、以下の検討を野外の実河川で行いました。

- 分析するサンプルのタイプ(水と堆積物)で、検出種数・種組成にはどのような違いがあるか?

- 河道内で採水する場合、左右岸や流心で検出される種数・組成は変わるか?

- 採水量を多くすれば検出種数が増えると考えられるが、どれくらいの量を分析すべきか?

研究の内容

調査は、神奈川県の小出川で実施しました。この川を選んだのは、流域で経年的に採捕調査が行われており、流域に生息する魚類相についてしっかりしたデータがあるため、従来の採捕調査と環境DNA分析による検出種を比較することができるという利点があるからです。

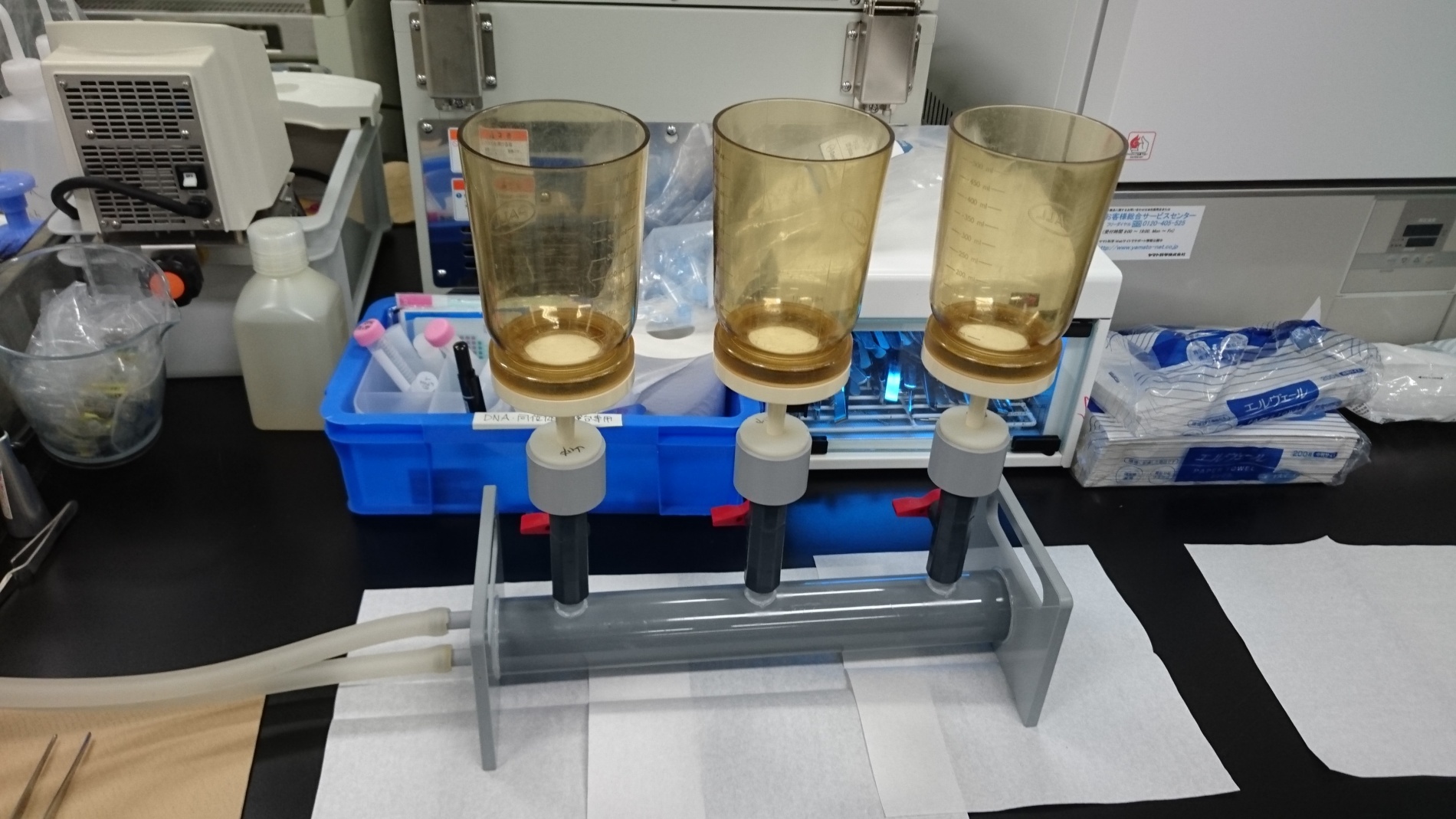

まず、小出川の中流部で海水の影響を受けない代表地点を設定しました。ここで、河道内の異なる場所(左右岸側と流心)で、異なるタイプのサンプル(水と堆積物)を採取し、含まれる魚類の環境DNAを分析しました。

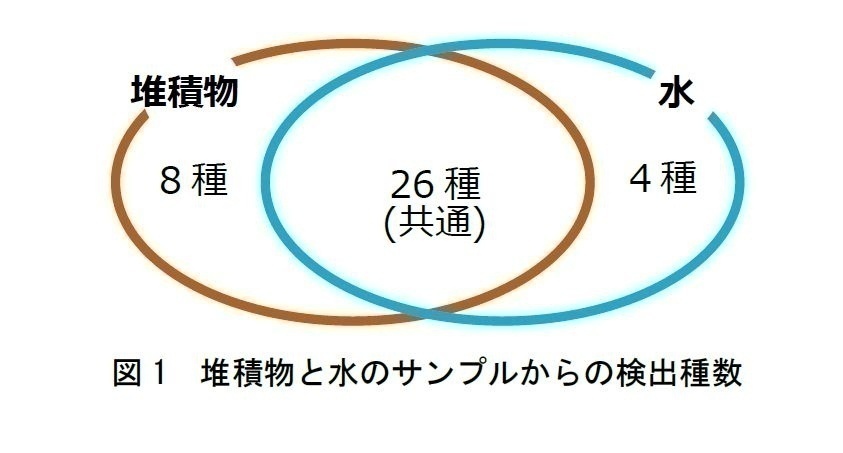

その結果、水では左右岸・流心といった採水位置間で種数、組成ともに大きな差が無かったのに対して、堆積物では採水位置間で、検出される種数や組成に大きな差が見られ、含まれる環境DNAが空間的に不均一であることが分かりました。興味深いことに、堆積物からは水と同程度の種数(堆積物:34種、水:30種)が確認されたものの、検出される種組成が異なり、10~20%程度は、それぞれのサンプルのみで検出されました(図1)。これまで、あまり分析対象とされてこなかった堆積物からは、水サンプルとは異なる環境DNAの情報をひきだせることから、水と堆積物の分析を併用することで、河川の一か所で検出できる種数を増やせる可能性が示されました。

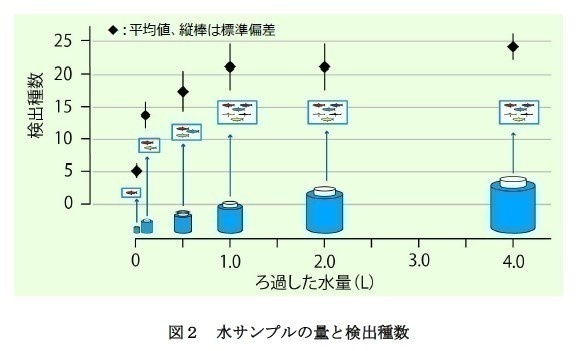

同時に、水については、採水量を0.01L、0.1L、0.5L、1L、2L、4Lと変えて分析したところ、検出できる種数は、左右岸、流心のいずれでも1L(1000mL)付近で頭打ちとなりました(図2)。それ以上、採水量を増やしても検出種数があまり改善されなくなるため、小出川の環境DNA分析では、1L程度が最も効率の良い採水量ということになります。

上記の検討を踏まえ、環境DNA分析による流域レベルでの魚類相を調べる能力を検証するため、感潮域を含む小出川の11箇所で1Lの採水を行い、過年度に実施された採捕調査の結果と比較しました。その結果、既存の採捕調査では確認種数は22種であったのに対し、環境DNA分析では計34種が確認されました。採捕調査で確認されていて環境DNA分析で確認できなかった種はホトケドジョウのみで、これは採捕調査による本種の小出川での分布が支川の源頭付近に限られており、個体数が少なく、採水箇所も生息箇所から離れていたことで環境DNAの濃度が薄く検出できなかったためであると考えられます。

今後の展開

この研究により、これまで主な分析対象であった水だけではなく、河床の堆積物からも水に匹敵する生息魚類の情報が得られることが分かりました。堆積物の分析を併用することで、環境DNA分析により流域の生物相を把握する能力が高まることが期待されます。また、先行研究では、堆積物中の環境DNAは水中よりも分解されずにとどまる時間が長いという知見もあるため、河川を移動する魚類が調査時にその場にいなくても、その痕跡を確認できる可能性もあります。

一方、オーソドックスな水サンプルの分析に注目すると、今回の調査地のような30~40種程度の魚類が生息する小規模な河川では1L程度の採水が効率的なサンプリング量であることが分かりました。環境DNA分析による検出種数を減らさずに、搬送やろ過が必要な水サンプルの量を軽減するための目安として貴重な知見が得られました。

今後、より大きな河川や山間地の渓流など、環境条件の異なる河川で同様の分析を行うことで、河川全般で効率を高めるサンプリング方法が明らかになってくると期待されます。

【関連リンク】

■研究関連

Research map

■学部関連

山中 裕樹准教授の紹介

先端理工学部スペシャルサイト

環境生態工学課程