2021.12.16

【里山学研究センター】公開シンポジウム「失われたマツタケ山を探して—<人新世>時代のヒトと自然を考える—」が開催されました。

公開シンポジウム・オンライン開催(2021年12月4日)

里山学研究センターが学術シンポジウム「失われたマツタケ山を探して——〈人新世〉時代のヒトと自然を考える」を開催

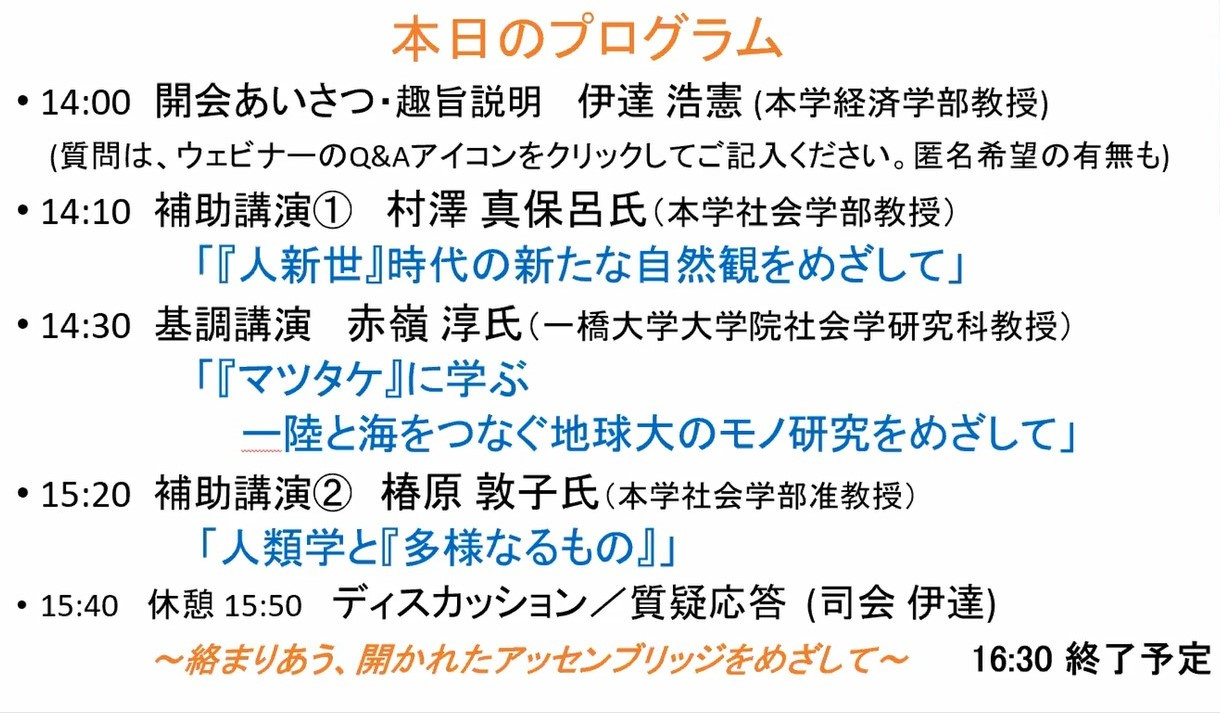

去る12月4日午後2時より、龍谷大学里山学研究センター主催の学術シンポジウム「失われたマツタケ山を探して——〈人新世〉時代のヒトと自然を考える」(ウェビナー形式)が開催され、盛況のなか無事に終了しました。

近年の気候変動や生物多様性をめぐる環境政策や学術界では、従来の物質科学的な自然観から脱却し、宗教や美意識、歴史を含む人文学的自然観と融和を図ることが、国連や国際環境組織、学術界で問題となっています。今回のシンポジウムは、そのような状況で求められる学術的方向性を議論することを目的に開催されました。

はじめに伊達浩憲・経済学部教授(副センター長)が今回のシンポジウムの趣旨説明をおこなった後、第一講演者である村澤真保呂・社会学部教授(センター長)が「〈人新世〉時代の新たな自然観をめざして」と題した講演をおこないました。村澤教授は、生物多様性をめぐる近年のIPBESの動向を紹介し、従来の「生態系サービス」概念に代わる「自然の人間への寄与(NCP)」概念の提唱が学術界と市民社会にどのような問題を提起しているかを概説しました。

次いで赤嶺淳教授(一橋大学)により、基調講演「〈マツタケ〉に学ぶ̶̶陸と海をつなぐ地球大のモノ研究をめざして」がおこなわれました。国際的に話題になっている人類学者アナ・チンの『マツタケ』(みすず書房、2019)の翻訳でも知られる赤嶺教授は、『マツタケ』の学術的背景と意義を説明した後、捕鯨とアブラヤシにかんする自身の研究を紹介し、油脂をめぐるグローバル経済の歴史から日本の捕鯨問題とインドネシアのオランウータン保護問題を捉え直す事例をつうじて、専門分野を超えた新たな学術パラダイムの創出とネットワークの構築のための具体的な取り組みを紹介しました。

椿原敦子・センター員は「人類学と〈多様なるもの〉」と題した講演をおこない、自然科学と人文科学の融合に大きな役割を果たすことが期待されている文化人類学の現状と今後の方向性について整理しつつ、岐阜の陶器生産の歴史を事例として、環境問題をめぐる経済と文化の関係について学術的問題を提起しました。

続いてディスカッションでは、赤嶺教授の仕事を中心に、参加者も交えて活発な議論がおこなわれました。

今回のシンポジウムがきわめて学術的な主題を扱う内容であるにもかかわらず、研究者を中心に民間企業やNPO、国内外のジャーナリストも含む参加者があり、盛況のうちに終了しました。