2024.09.20

生物多様性情報の利用可能性について「第1回企業のための生物多様性セミナー」で報告【生物多様性科学研究センター】

生物多様性情報の可視化は、ネイチャーポジティブの実現にいかに貢献しうるのか?

2024年9月12日(木)、「第1回企業のための生物多様性セミナー」がキャンパスプラザ京都 第1講義室とオンラインのハイブリッド形式で開催されました(主催:きょうと生物多様性センター運営協議会、京都商工会議所「京商ECOサロン」/共催:京都府・京都市)。同セミナーでは、生物多様性を取り巻く国内外の状況を知るための講演のほか、生物多様性保全に先進的に取り組んでいる企業からの取組意義や課題などの事例紹介に加え、講演者らによるパネルディスカッションが行われました。

【>>イベント概要・プログラム詳細(きょうと生物多様性センター)】

キャンパスプラザ京都(外観

セミナー会場風景

<第1部>基調講演では、「なぜ企業が生物多様性なのか? ~企業がいま求められていること~」をテーマに、(株)レスポンスアビリティ代表取締役の足立直樹氏が登壇。足立氏は、生物多様性に関する情報開示の枠組み(TNFD:自然関連財務情報開示タスクフォース)に関して、気候対策(TCFD:気候関連財務情報開示タスクフォース)に続いて企業に対応が求められるようになった背景や、生物多様性への取り組みの失敗がもたらすリスク、そして世界各国がネイチャーポジティブの実現に向けた経済活動へとシフトしつつある現状などについて紹介されました。

<第2部>事例紹介では、サントリーホールディングス(株)サステナビリティ経営推進本部 戦略・人権・基盤グループ 部長 内田雄作氏と、(株)SCREENホールディングス サステナビリティ戦略本部サステナビリティ推進室環境共生推進課 課長 福江久美子氏が、企業における生物多様性の取り組みについて紹介されました。

内田氏は、清涼飲料水などの製造を手掛けるサントリーグループが掲げる水資源への考え方である『水理念』についてふれた後、「天然水の森」や「再生農業」(土壌を修復・改善しながら自然環境の回復をめざす農業)などの取り組みを紹介され、TNFD・SBTN(自然に関する科学に基づく目標設定)への対応における企業の課題についても報告されました。

福江氏は、半導体製造装置などを手掛けるSCREENホールディングスの製造拠点の多くが京滋地区の琵琶湖水系に位置することから、現在までに亀岡市における森林保全活動として「SCREENの森」や、琵琶湖博物館と小学生向けのワークショップを開催した事例などを紹介され、地域において何を保全すべきかの情報共有にあたっては行政や大学等との連携が必要である旨、報告されました。

両名につづいて登壇した龍谷大学 生物多様性科学研究センターの山中裕樹センター長(本学先端理工学部・教授)は、「生物多様性観測技術としての環境DNA分析と利用可能性」をテーマに、生物多様性情報の取得技術をめぐる現状や世界的なトレンド、センターで進行中の研究プロジェクトについて報告しました。

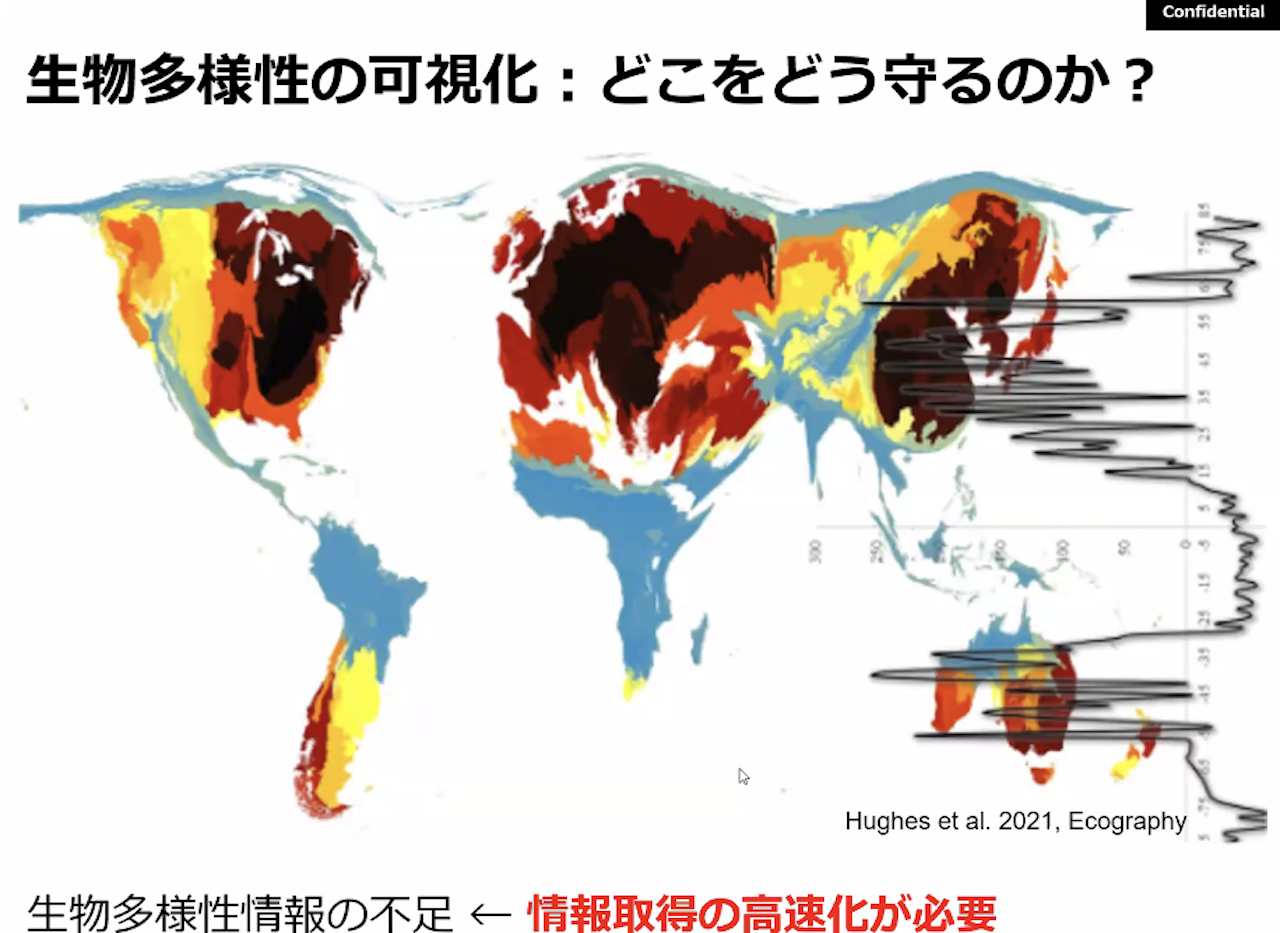

世界経済フォーラムの掲げる「グローバルリスク報告書」によると、生物多様性の減少は気候変動と並ぶ深刻なリスクであり、その背景には経済活動が世界規模で繋がっている現実があります。山中教授は、「こうした帰結として、貧困度が高い地域で絶滅危機にある生物種が多い傾向がみられるなど、生物多様性の危機と貧困には相関がある」と指摘。しかしながら、生物多様性情報の“見えにくい” “測りにくい”“地域固有”といった点から世界的に生物多様性に関する基盤情報が圧倒的に不足しており、情報取得を高速で進めなければならない現状について言及しました。

山中裕樹教授(本学先端理工学部)

山中教授の報告スライドより(生物多様性情報は濃い赤色の地域に集中している現状を示す図)

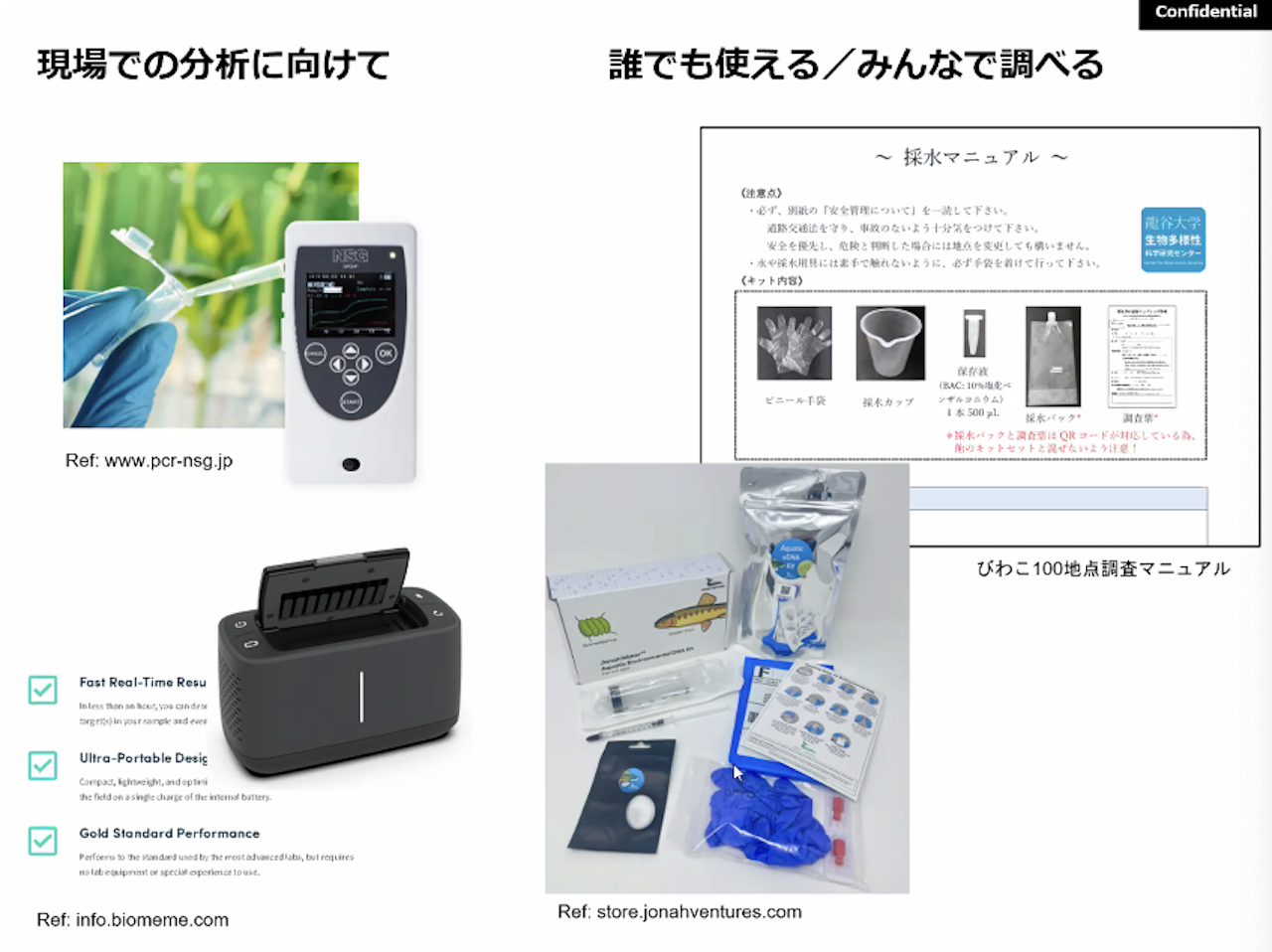

課題解決において、これまで本学で培ってきた新規の生態系モニタリング手法である「環境DNA分析」を主軸とした環境評価技術が一つの鍵となります。山中教授は、技術から得られた生物多様性情報をいかに活用していくかについて、生物多様性科学研究センターが2021年から取り組む「びわ湖100地点環境DNA調査」などの具体例を挙げて説明(同調査は2024年度より滋賀県との共催事業として実施)。ベースラインとしての生物多様性情報の活用場面として、外来種や希少種の分布地域の変遷の把握や、ミディケーション計画における対象種の設定(ビオトープにおける目標設定等)にも役立てることができる旨を紹介しました。

【>>関連News】2023年度 びわ湖の日滋賀県提携 公開講座に山中裕樹センター長が登壇【生物多様性科学研究センター】(2023.11.28)

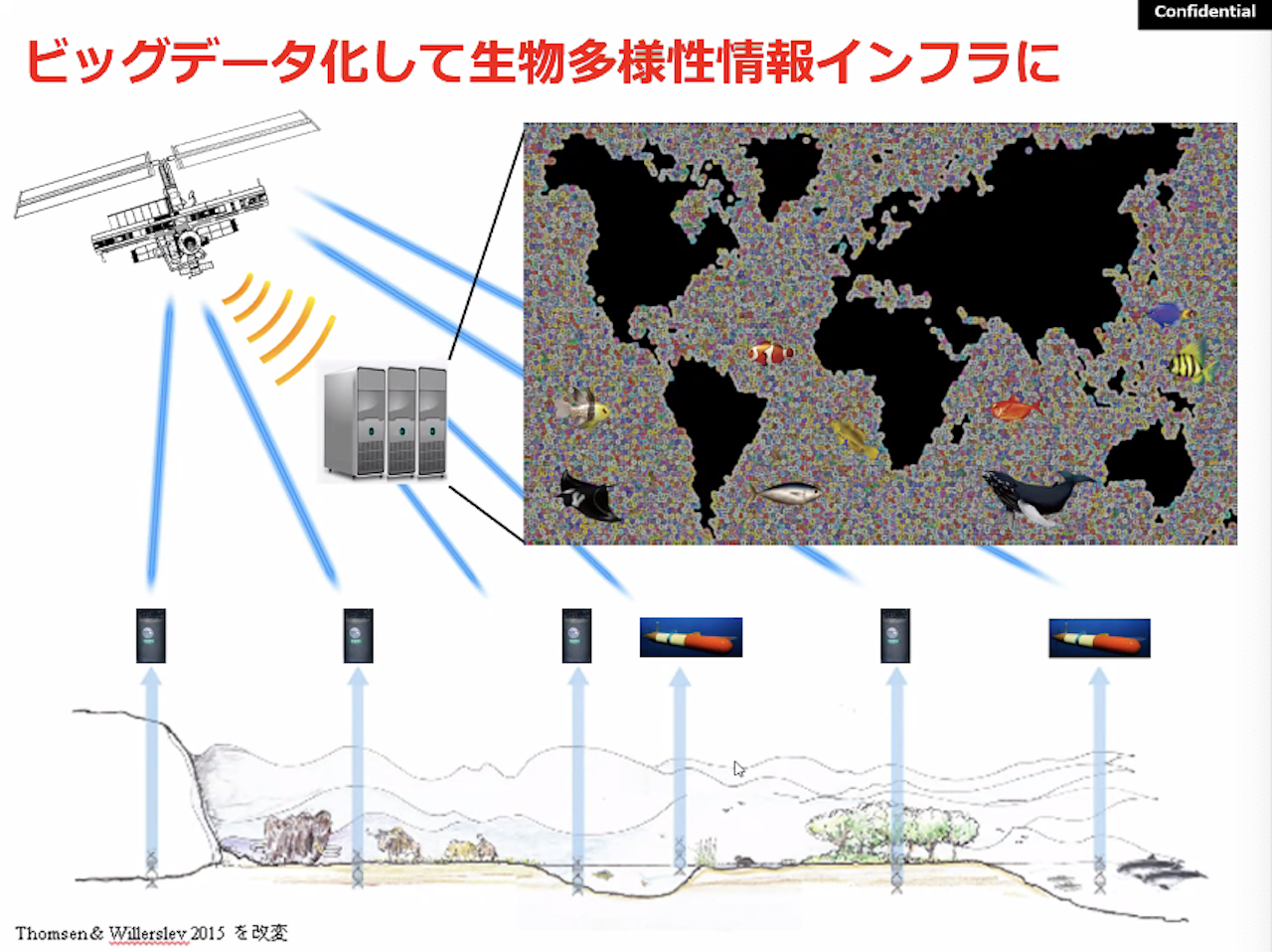

さらに、生物多様性情報の高速取得に向けて世界では、水や土壌だけでなく雪や空気からの取得技術が進んでいることや、ドローンを活用して試料採取から分析までを自動化する技術開発が行われていることを紹介。山中教授は「世界各地で環境DNA分析を利用して自動分析が進めば、分析結果を衛星通信でデータサーバに飛ばして、有効なビッグデータになる未来も考えられる」と述べました。

山中教授の報告スライドより(環境DNA分析の試料採集キットなど)

山中教授の報告スライドより(生物多様性情報のインフラ化にむけたイメージ)

現在、本学の生物多様性科学研究センターは、社会にとって価値のある生物多様性情報を生み出し、有効な保全行動に繋げることを目標に掲げ、“自然資本保全活動のシステム”を形作るための課題解決協働体として「ステークホルダー会議」の発足に向けて取り組んでいます。大学、企業、行政、金融、市民・NPO、農林水産業従事者などから参加者を集い、資金−モチベーション−労力を循環させる課題解決のプラットフォームをめざして、まずは勉強会からスタートする予定です。山中教授は「今後、京都においても生物多様性のベースライン情報を得るために皆で共に取り組んでいけるような環境DNA調査事業の展開を検討中である」と述べ、協力を呼びかけました。

最後に山中教授は「現在、科学的根拠に基づいたネイチャーポジティブの目標設定が求められているが、調査の設計や分析・評価のプロセスを誤ると、その後の意思決定・行動プロセスに深刻な影響を及ぼしうる。環境DNA分析については、技術の開発当初から本学のメンバーが携わっているので、何か困りごとがあれば相談して欲しい」と述べ、報告を終えました。

パネルディスカッションの様子

事例紹介後には、「企業活動に生物多様性をどのように組み込んでいけばよいのかーTNFD時代での新しいリスクとチャンス」と題して、登壇者らによるパネルディスカッションが行われました。

湯本貴和氏 (きょうと生物多様性センター センター長、京都大学名誉教授)の司会進行のもと、申込時に寄せられた参加者からの質問へのコメントや、当日のフロア参加者による質問や取り組み事例の紹介などが行われ、約3時間におよぶセミナーは盛会のうちに終了しました。