2024.11.01

生物多様性情報の蓄積とその将来について「しが水環境ビジネス推進フォーラム研究・技術分科会(令和6年度第1回)」で報告【生物多様性科学研究センター】

琵琶湖流域における生物多様性情報の価値と事業展開を考える~ネイチャーポジティブの実現に向けて~

2024年10月25日(金)13:30〜16:30、「しが水環境ビジネス推進フォーラム研究・技術分科会(令和6年度第1回)」が滋賀県庁 危機管理センター1階 大会議室において開催されました(主催:滋賀県 琵琶湖環境部 環境政策課)。同分科会は、生物多様性市場の動向や生物多様性情報の価値について学び、ネイチャーポジティブに向けて水環境ビジネスと自然とのつながりについて意見交換を行うことを目的としたもので、当日は行政や近郊の事業者、学術関係者など61名が参加しました。

【>>イベント概要・プログラム詳細(滋賀県HP)】

滋賀県庁 危機管理センター(外観)

会場風景

はじめに行われた講演には3名の登壇者による報告が行われました。

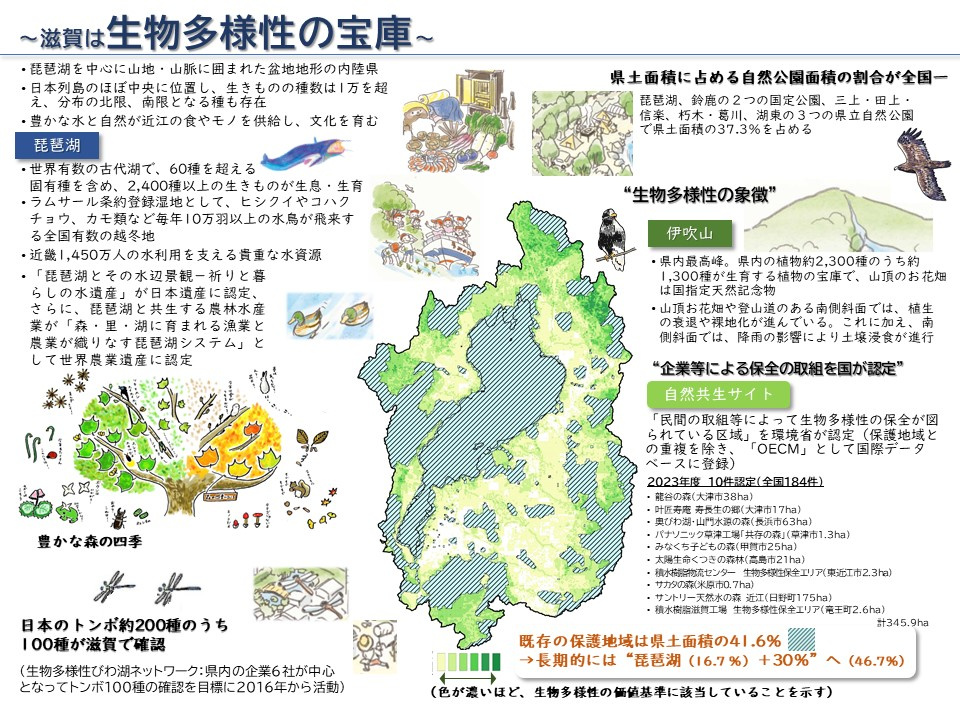

講演1では、「生物多様性しが戦略2024の策定について」をテーマに、滋賀県 琵琶湖環境部 自然環境保全課 主査の川口健一氏が登壇。川口氏は、生物多様性の損失が経済的損失につながることが明確となり、環境分野では気候変動に次いで生物多様性への取り組みが必要不可欠な国際的状況であることを解説し、今年3月に滋賀県独自の生物多様性地域戦略を策定したことを紹介されました。この「生物多様性しが戦略2024~自然・人・社会の三方よし~」は、保全・活用・行動の3つの方針のもと、社会・経済活動の基盤となる滋賀の生物多様性を守り、未来に引き継いでいくための取り組みを、2030年度までに多様な主体と連携しながら進めることを目標としたものです。また川口氏は、生物多様性の保全と自然資源の持続的な利活用に取り組む事業者を認証し、その取組を「見える化」するために「しが生物多様性取組認証制度」をスタートし、現在までに62者が認定されたことなどについて報告されました。

出典:滋賀県HP

出典:滋賀県HP

講演2では、「これだけは知っておきたい、生物多様性とビジネスのつながり」をテーマに、環境分野の総合コンサルタント企業である株式会社建設環境研究所 生物多様性室 主査研究員の細井千聖氏が登壇。細井氏は、生物多様性を守ることがいかにビジネス、経済的価値に繋がるのか? という視点から報告され、企業における生物多様性に関する取り組みが、投資家などの企業価値評価の判断として用いられつつある世界の潮流を紹介。こうした中で、まず企業に対応が迫られるのがTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)レポートなどの情報開示です。細井氏は、先進的な取り組み事例を複数紹介され、今後TNFDに着手するうえでは、現在公開されている同業種のレポートや、金融機関が公表するレポートが参考になる旨などを紹介されました。

講演3では、「生物多様性情報の蓄積とその将来」をテーマに、生物多様性科学研究センターの山中裕樹センター長(本学先端理工学部・教授)が登壇。ネイチャーポジティブへの転換に向けて生物多様性情報が必要とされている現状、情報取得をめぐる課題や環境計測の現状、センターで進行中の研究プロジェクトなどについて報告しました。

TNFDレポートでは、汚染物質や排水、廃棄物などの発生状況や排出量、利用する環境(生態系)の変化などの開示が必要とされますが、生物多様性情報がそもそも不足していること、その観測技術の高速化がまだ十分でないこと、さらに対象地域の固有性などから、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)レポートにおける温室効果ガスように評価指標の統一が容易ではありません。

山中裕樹教授(本学先端理工学部/生物多様性科学研究センター長

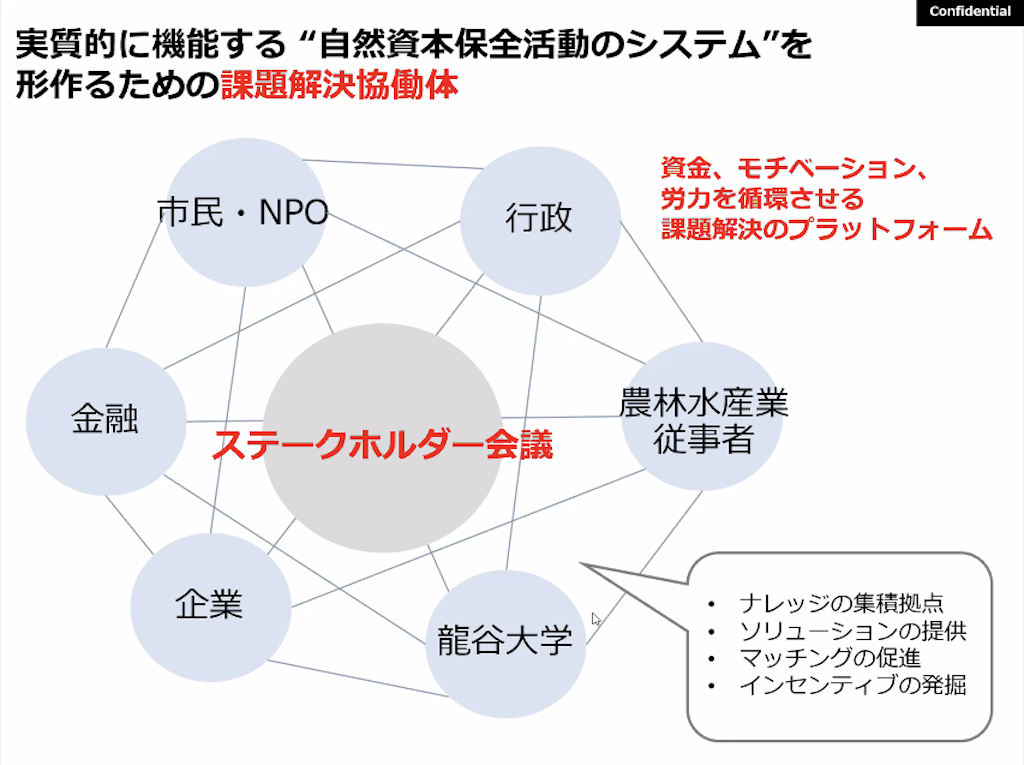

山中教授は、「この現状をポジティブに捉えると、生物多様性への取り組みは地域ごとに方策を講じる必要がある」と述べ、本学の生物多様性科学研究センターで取り組み始めた「ステークホルダー会議」について紹介。これは、社会にとって価値のある生物多様性情報を生み出し、有効な保全行動に繋げることを目標に掲げた、“自然資本保全活動のシステム”を形作るための課題解決協働体です。

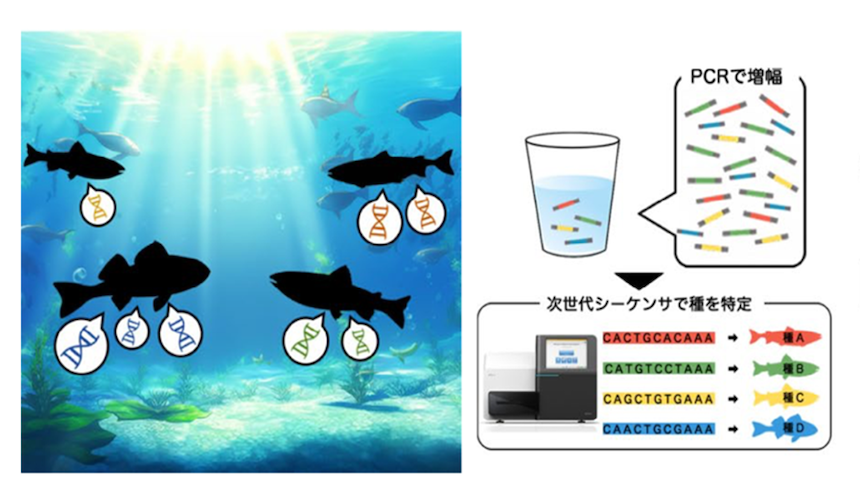

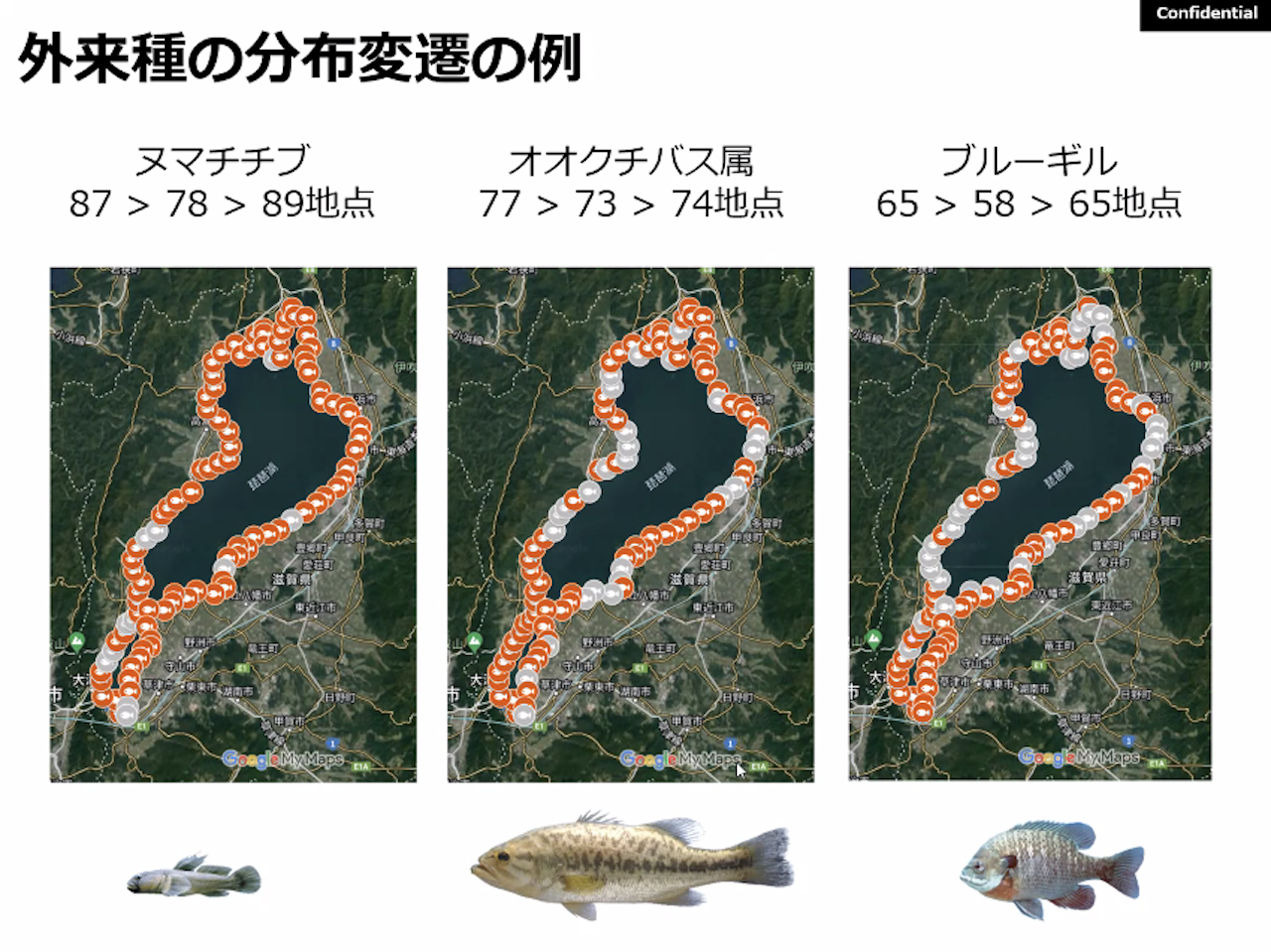

生物多様性情報取得の効率化の点では、これまで本学で培ってきた新規の生態系モニタリング手法である「環境DNA分析」を主軸とした環境評価技術が一つの鍵となります。山中教授は、技術から得られた生物多様性情報をいかに活用していくかについて、生物多様性科学研究センターが2021年から取り組む「びわ湖100地点環境DNA調査」などの具体例を挙げて説明(同調査は2024年度より滋賀県との共催事業として実施)。ベースラインとしての生物多様性情報の活用場面として、外来種や希少種の分布地域の変遷の把握や、ミディケーション計画における対象種の設定(ビオトープにおける目標設定等)にも役立てることができる旨を紹介しました。

【>>関連News】2023年度 びわ湖の日滋賀県提携 公開講座に山中裕樹センター長が登壇【生物多様性科学研究センター】(2023.11.28)

環境DNA分析のイメージ

山中教授の報告スライドより(「びわ湖100地点環境DNA調査」2021年〜2023年の外来種分布変遷の例)

生物多様性科学研究センターが取り組む「ステークホルダー会議」のように、いま、ネイチャーポジティブの実現に向けて様々な共創の場が求められています。

山中教授は、「行政や企業、農林水産業従事者、研究機関や金融機関、市民・NPOなど多様な立場のメンバーの連携においては、事業規模に関わらずネイチャーポジティブに貢献することが各々にとってメリットとなるようなシステムの構築が必要不可欠である。しかしながら、ステークホルダー各々の置かれた立場をみると、《自然資源への直接的依存度/投資可能な経費》、《地域への依存度/販売先の空間的範囲・保全へのプレッシャー》といった相互関係にネジレがある。そのため、自然保全へのモチベーション=行動価値の合理性にゆらぎが生じているのが現状だ」と指摘し、「このネジレ解消には、ルールメーカーである行政や、資金の流れを作り出す金融機関の果たす役割が大きいだろう」と述べました。

最後に、滋賀からこのような取り組みに挑むことで、ネイチャーポジティブ先進地としてブランディング化につながる可能性があること、またその一助として「ステークホルダー会議」の勉強会を滋賀でスタートし、今後も注力していく旨を述べ、報告を終えました。

山中教授の報告スライドより(ステークホルダー会議のイメージ)

講演後に行われた意見交換では、有限会社とーく 代表取締役 堤幸一氏がファシリテーターを務め、フロア参加者のビジネスにおける問題意識や、TNFD対応への疑問点などを引き出し、登壇者らがコメントしました。「琵琶湖流域における生物多様性情報の価値と事業展開を考える」をテーマとした3時間におよぶ分科会は、各参加者の事業・ビジネス上の関心事と着地し、盛会のうちに終了しました。