龍谷大学創立380年記念プレイベント 国際シンポジウム「西域桃源―大谷探検隊から見たクチャの仏教文化―」

<プログラム>

10:00 開会挨拶:三谷真澄(西域総合研究班長・古典籍デジタルアーカイブ研究センター長)

10:05 趣旨説明:橘堂晃一(世界仏教文化研究センター研究員)

<基調・特別講演>

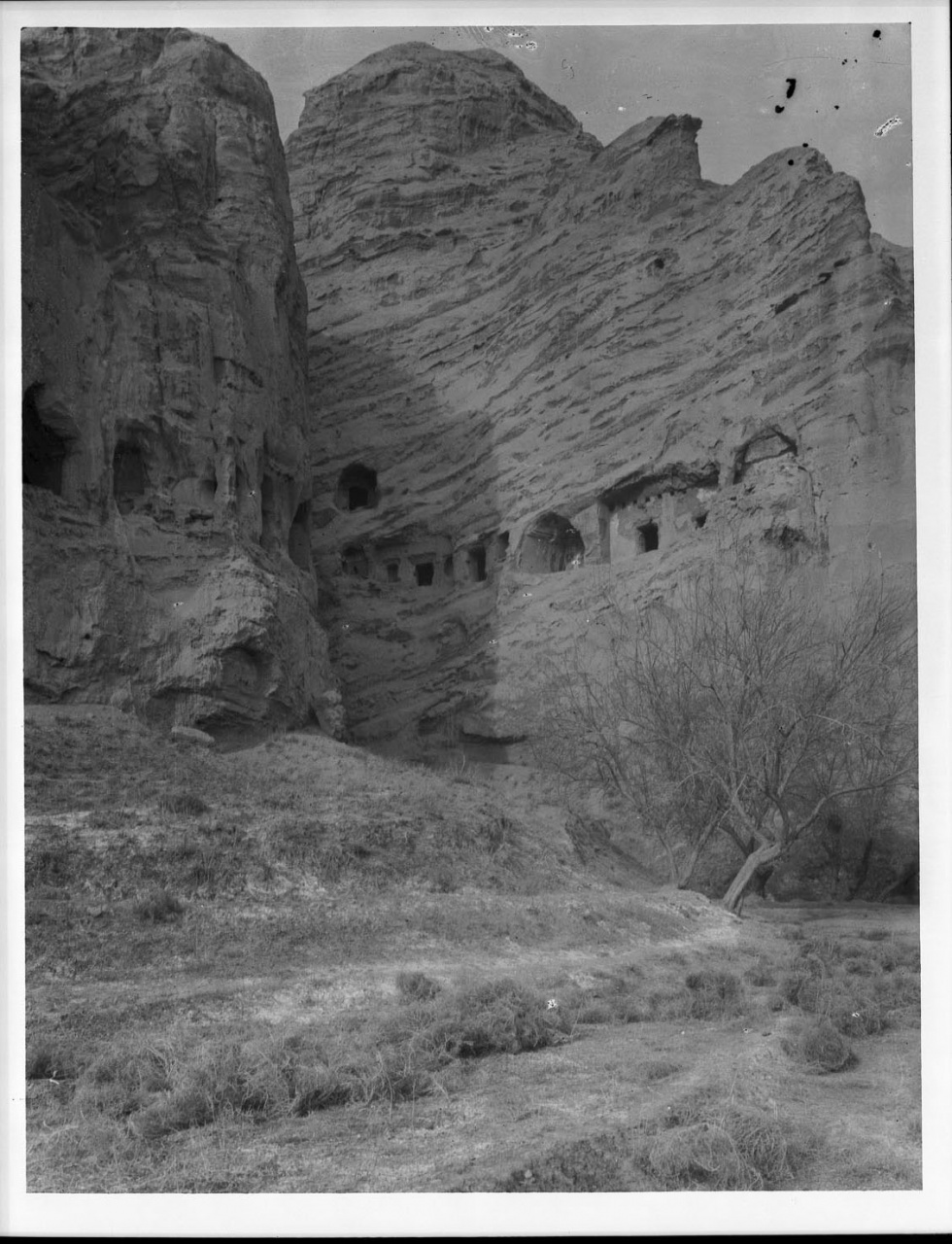

•10:10~11:00 基調講演:「クチャのキジル石窟美術について―バーミヤーン石窟美術との比較を通して―」宮治昭(龍谷大学名誉教授・世界仏教文化研究センター研究員)

•11:05~11:55 特別講演:「韓国国立中央博物館蔵大谷コレクションの新研究」(英語、通訳あり)“New Research on the Otani Collection in the National Museum of Korea” キム・ヘウォン 金惠瑗(国立中央博物館研究員)

<ポスター発表>

•12:50~13:20 「モーションデータを用いた舎利容器のARコンテンツ」曽我麻佐子(龍谷大学理工学部准教授・古典籍デジタルアーカイブ研究センター兼任研究員)

<学術講演Ⅰ 大谷探検隊とクチャの仏教遺跡>

•13:30~14:30 「クチャ地域における第一次大谷探検隊の活動 ―キジル石窟を中心に―」慶昭蓉(世界仏教文化研究センター研究員)

•14:35~15:20 「仏教芸術からみたクチャの在家信者と仏教の関わり」檜山智美(京都大学白眉センター特定助教・龍谷大学世界仏教文化研究センター研究員)

<学術講演Ⅱ 出土文献が語るクチャの仏教文化>

•15:30~16:15 「クチャ地域に伝えられた有部の仏典」荻原裕敏(京都大学白眉センター特定准教授・龍谷大学世界仏教文化研究センター研究員)

•16:20~17:05 「大谷コレクション古文書用紙分析が明かす中央アジア諸民族の文化的発展の足跡」江南和幸(龍谷大学名誉教授・古典籍デジタルアーカイブ研究センター研究フェロー)

<質疑応答>

•17:20~17:50 司会:橘堂晃一

•17:50 閉会挨拶:入澤崇(龍谷大学長・文学部教授)

総合司会:橘堂晃一

※ 当日、会場後方にてポスター発表(曽我)、舎利容器(複製)、大谷探検隊撮影写真スライドショーをご覧いただきます。

※ 演題、講師、講演内容、講演の時間は予告なく一部変更になる場合がございます。予めご了承ください。

主催:世界仏教文化研究センター(西域総合研究班)・古典籍デジタルアーカイブ研究センター

コメント

フッターで使用されているナビゲーションを表示します見出しはモジュールのカスタムフィールドで設定できます