地域医療連携推進法⼈湖南メディカル・コンソーシアムが⿓⾕⼤学社会学部/⼤学院社会学研究科ならびに農学部/⼤学院農学研究科と包括連携協定を締結

【本件のポイント】

- 龍谷大学は湖南地域にて「福祉」、「食」という観点から健康・医療分野で連携事業を実施してきた。

- 地域医療連携推進法⼈湖南メディカル・コンソーシアムには大津・湖南医療圏にて34法人115施設が加盟しており、包括的で切れ目のない医療・介護サービスを提供している。

- 協定締結により、教育面では加盟施設における龍谷大学生の実習などの受入、法人所属の社会人を対象にしたリカレント教育を行い、研究面では社会福祉学や食品栄養学の領域で共同研究や調査を実施する。

【本件の概要】

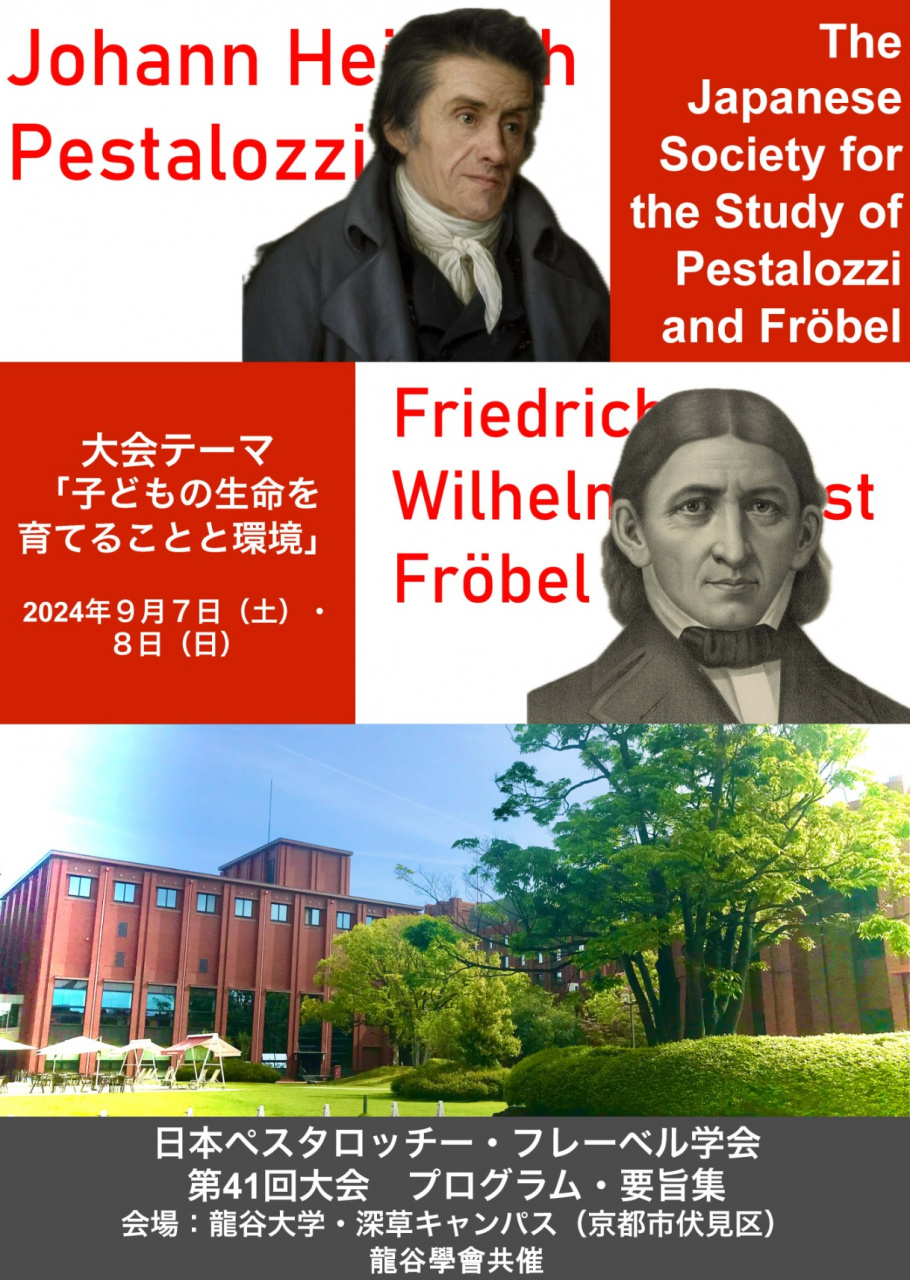

2024年10月16日、地域医療連携推進法⼈湖南メディカル・コンソーシアム(以下、湖南メディカル・コンソーシアム)が龍谷大学社会学部および大学院社会学研究科、また龍谷大学農学部および大学院農学研究科とそれぞれ教育研究協力に関する包括連携協定を締結しました。

龍谷大学瀬田キャンパス(大津市)にて実施した協定締結式の様子

左より:龍谷大学大学院社会学研究科 研究科長 栗⽥ 修司 / 龍谷大学社会学部 学部長 井上 辰樹 /

地域医療連携推進法⼈湖南メディカル・コンソーシアム 健康福祉ふれあいセンター⻑ 安⻄ 将也 /

地域医療連携推進法⼈湖南メディカル・コンソーシアム 代表理事 二之湯 武史 /

龍谷大学農学部 学部長 ⽵歳 ⼀紀 / 龍谷大学大学院農学研究科 研究科長 島 純

龍谷大学社会学部および農学部は、これまで大津市や湖南市と健康・医療分野において産官学連携事業を実施してきました(※)。また、研究面においても同地域を対象に研究・調査を行い、その成果を大学院において社会人学生に対するリカレント教育に還元するなど、地域に開かれた教育・研究を実施してきました。

湖南メディカル・コンソーシアムには大津医療圏、湖南医療圏における34法人115施設が加盟しており、滋賀県が進める地域医療構想と地域包括ケアシステムの実現および切れ目のない医療・介護サービスを将来にわたって安定的に提供することを目指しています。

この度の協定締結により組織レベルでの協力関係をより強固なものにし、湖南地域での健康・医療分野の教育研究の発展や現場での課題解決を図ります。

【具体的な連携・教育内容】

1.教育に関する事項

・龍谷大学生の実習・インターンシップの受入、就職先の確保。

・法人に属する社会人を対象とした高度専門職業人育成・リカレント教育の実施。

2.研究に関する事項

・社会福祉学や食品栄養科学の領域での共同研究や各種調査の実施。

≪農学部/農学研究科≫

・「アレルギー食材を考慮した子供食育食堂の共同運営と研究」

・「フレイル(虚弱)予防を目的とした高齢者の食事指導教室の共同運営と研究」

≪社会学部/社会学研究科≫

・「糖尿病・高血圧症・肥満予防などの健康教室の共同運営と研究」

・「医療と介護の相談窓口で把握した児童母子・障がい児者・生活困窮者・高齢者など

抱える緒問題点を集積して研究会・講習会の共同運営」

【出席者コメント】

地域の皆さんのニーズや潜在的な地域課題を龍谷大学と一緒になって解決し、新しい地域の医療介護を充実させていきたいと考えている。また、学生さんの進路やインターンシップのような現場をこうしたネットワークがサポートしていけるのではないかと思う。この地域医療連携推進法人は全国的に見ても少なく、大学と連携協定を締結することは、非常に珍しい。今後、この画期的な連携に注目していただきたい。

(地域医療連携推進法⼈湖南メディカル・コンソーシアム 代表理事 二之湯 武史)

社会学部では従来からコンソーシアムに参加している複数の施設と介護実習や健康指導などのアドバイス、技術相談をはじめとして、交流してきた。この度の協定締結により、学生の実習受け入れや職員採用だけでなく、共同研究や各種調査の実施、湖南地域および龍谷大学を教育研究のフィールドとして相互活用することを視野に入れて連携を強化していきたい。その上で社会に貢献できる学生を輩出していきたい。

(龍谷大学社会学部 学部長 井上 辰樹)

管理栄養士を目指す学部生や既に資格を持っている農学研究科生の実習・インターンシップの受け入れが進むことになる。これまで大津市と進めていた食と健康に関する取り組みを、今後コンソーシアムと連携し、幅広く湖南地域の施設にて展開していきたい。研究科ではコンソーシアムに参加する法人施設から、専門知識を修得し深めたい人材の受入が増えることを期待している。

(龍谷大学農学部 学部長 ⽵歳 ⼀紀)

※)各地域における産官学連携事業の一例

湖南市:https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-14852.html

大津市:https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-14002.html

問い合わせ先:

龍谷大学 社会学部教務課 Tel 077-543-7760

shakai@ad.ryukoku.ac.jp https://www.soc.ryukoku.ac.jp/

龍谷大学 農学部教務課 Tel 077-599-5601

agr@ad.ryukoku.ac.jp https://www.agr.ryukoku.ac.jp/

コメント

フッターで使用されているナビゲーションを表示します見出しはモジュールのカスタムフィールドで設定できます