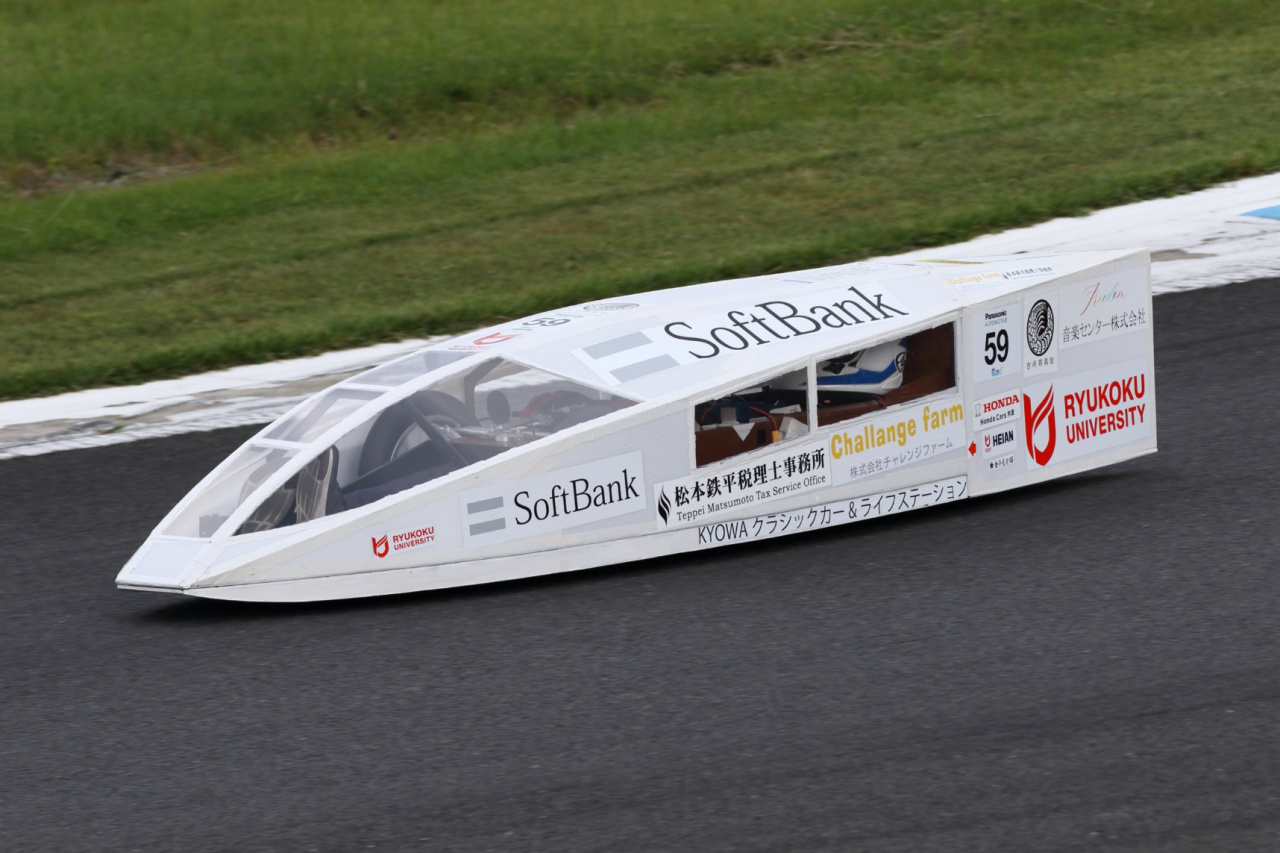

2024年9月15日(日)、モビリティリゾートもてぎ (栃木県芳賀郡茂木町)にて開催された2024 Ene-1 MOTEGI GP(2024エネワン・モテギグランプリ)において、先端理工学部生を中心に構成される「Ryukoku Racing」が「DivNEXTカテゴリ」に出場しました。(※1)

その結果、大学生部門であるDivNEXT-bにて優勝、総合部門であるDivNEXTにて準優勝を果たしました。

『Ene-1』とは、エネルギーとモビリティの未来をつくる次世代の挑戦の場として設けられ、単三形充電池40本を動力源とし行われる次世代エネルギーモータースポーツです。

『Ene-1』に参加する競技車両は現在、改造した市販車両や競技専用の販売車両がないため、競技に参加する車両は自分たちで構想や設計を行い、競技の規則に合致した車両を製作する必要があります。

そのため、創造力をフルに発揮させた努力が、実際に車両として形になり結果が残る価値ある競技です。

『Ene-1』上位チームのマシンは軽量・高強度な複合材料が使用されることが多いですが、「Ryukoku Racing」の車両は複合材料を使用せず、マシンフレームに木材を使用しました。

未来のエコモビリティの技術を競う場だからこそ、廃棄方法が確立されていない素材は使用せず、競技車両はサステナビリティに配慮するべき、という考えに基づき製作したためです。

「Ryukoku Racing」は先端理工学部生、先端理工学研究科生、教員を含み計11名で今大会に参加しました。「Ryukoku Racing」はR-Gap「プロジェクトリサーチ」(※2)をきっかけに誕生したチームであり、この度悲願の初優勝を果たしました。

▼「Ryukoku Racing」発足時のインタビュー記事▼

「Ene-1 Challengeに挑戦 自分の念願や興味、好奇心を最優先できる“プチ卒業研究”」

今後も「Ryukoku Racing」が活躍し、未来のエコモビリティの技術を盛り上げていくことを期待しています。

優勝した大学生部門(NEXTb)の表彰式

準優勝した総合部門(NEXT)の表彰式

走行写真

「Ryukoku Racing」集合写真

(※1)2024 Ene-1 MOTEGI GP出場クラス

出場クラスは「Div-1」と「DivNEXT」があり、それぞれの規則は以下のとおり。

Div-1:車両重量制限なし、マシンの材料自由

DivNEXT:車両重量制限なし、フレーム及び外装・カバーの製作素材にカーボン、CFRP素材を使用不可。※接着目的の型を使用しないCRFP素材は使用可。

(※2)R-Gap「プロジェクトリサーチ」

先端理工学部では、3年次第2クォーターと夏期休業を合わせた約3ヶ月間(3年次の6月中旬~9月上旬)を、主体的に活動できる期間「R-Gap」として設定。この期間に学生たちは主体性や課題解決能力を養うことを目的に、自発的な発想で調査・研究活動に取り組んでいます。(詳細)https://www.rikou.ryukoku.ac.jp/rgap/projectresearch.html

コメント

フッターで使用されているナビゲーションを表示します見出しはモジュールのカスタムフィールドで設定できます