2023.07.31

日ASEAN特別ユースフォーラムに参加【法学部】

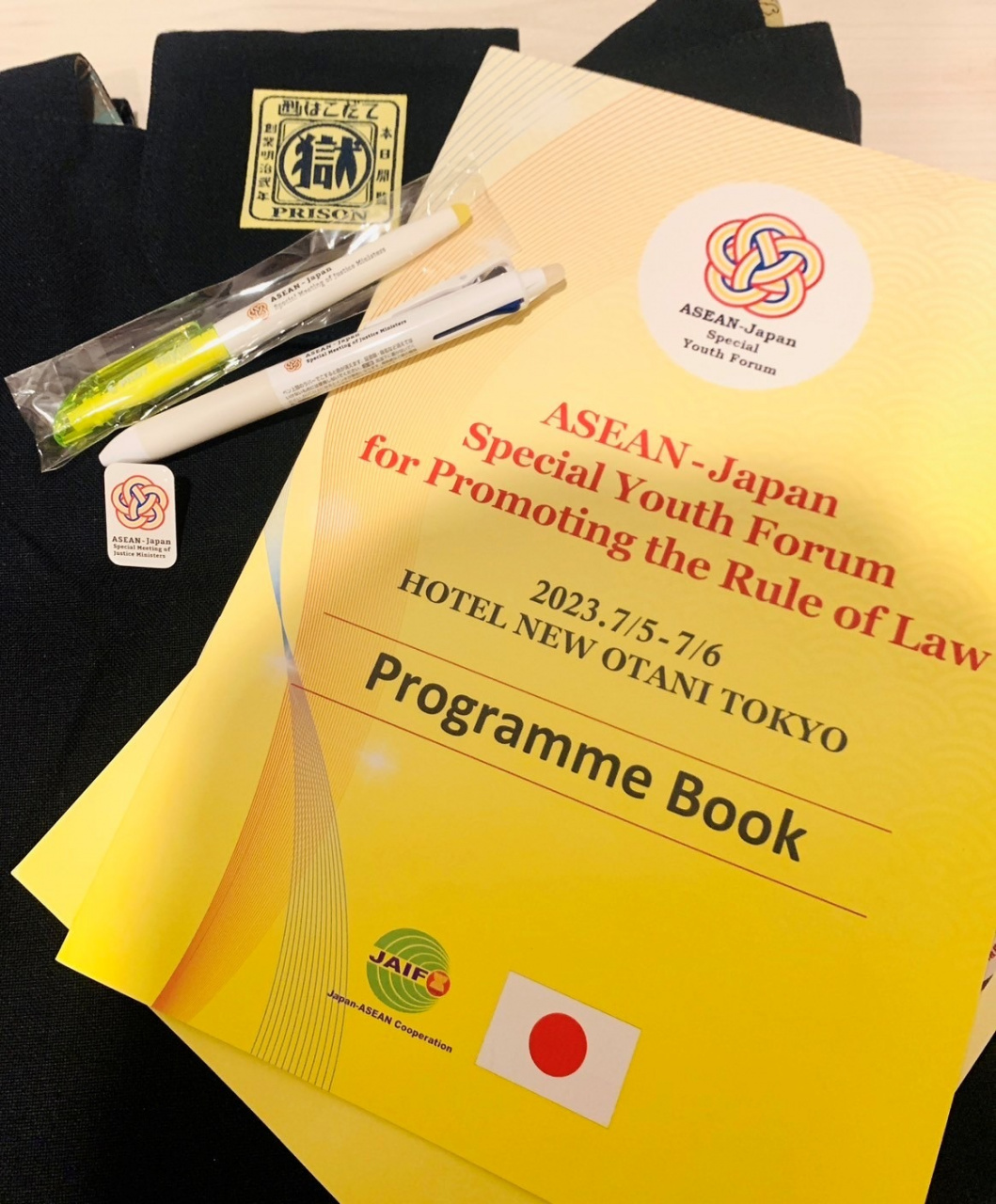

2023年7月5日(水)・6日(木)、法務省が主催する「法の支配推進のための日ASEAN特別ユースフォーラム(会場:ホテルニューオータニ東京)」が開催されました。参加した学生たちは、各国の若者たちと様々な問題について議論を重ね、さらにASEAN諸国の法務大臣ら閣僚との昼食会やお茶会にも出席するなど、有意義な2日間を過ごしたようです。

法務省は、これまでに多様なテーマのもとで複数回のユースフォーラムを開催しています。3年連続で参加している本学法学部ですが、今回のユースフォーラムには民事法、刑事法、国際法に関心をもつ学生が集まりました。問題意識を明確にした上で主張の構成を練り、同時に英語力の向上にも励んだ数ヶ月でした。

法務省は、今後も同様のユースフォーラムを開催する予定とのことです。高い目標に向けて努力を重ね、その成果によって将来の道を開くという経験を多くの学生に楽しんでもらいたいと思います。後輩へのメッセージも含まれた参加レポートから、一部をご紹介します。

私は、このユースフォーラムのテーマが「法の支配の促進」という最近よく考えていたテーマであったことから参加を決めました。よく考えているとはいうものの、このテーマを他の参加者と英語で議論するとなると自分の言いたいことを日本語でも言語化するのが難しく、非常に悩みました。とはいえ、先生方の手厚いサポートもあり、本番を迎えることができました。

本番では言いたかったことを全て伝えることはできませんでしたが、自分が伝えたことを中心にグループ内で議論が交わされていて嬉しかったです。

ユースフォーラムでの経験を糧にさらに勉強を重ね、世界に自分の意見を発信していけるような人になりたいと感じました。

井上 絢菜(2年生・山田ゼミ)

本当に良い経験でした。普段感じることの出来ない高揚感、焦燥感を味わうことができました。必ず、ここで感じたものは、私の今後の糧になると断言できます。

当日、そこには私が今まで過ごしてきた世界とは違う世界が広がっていました。私と同年代の日本人が、他の参加者と流暢に英語で交流しているのです。煌びやかな5つ星ホテルで、私は言いたいことの80%以上も英語で言葉を紡ぐことは出来ませんでした。幸い、自分の意見を英訳したものを持参していましたし、他の参加者が優しかったので、英語が不慣れな私でも有意義な時間を過ごすことが出来ました。各国の大臣や、日本の法務省の方々が、英語で活躍する姿は本当にかっこよかったです。

龍谷大学にはグループや個別での英会話レッスンなど、学習支援のための制度が揃っています。基本的なコミュニケーションが取れるようにしつつ、専門用語は直前に叩き込む、あとは飛び込む勇気さえあれば問題ありません。講義やサークルなど忙しいと思うので、スキマ時間を有効活用して、ぜひユースフォーラムに参加してみてほしいです!

加藤 紅葉(3年生)

昨年に続き、法務省主催の使用言語が英語のみのユースフォーラムに参加しました。

「司法アクセスを促進するには」をテーマに、デジタル技術の活用、司法アクセス弱者を自分なりに定義して当日に挑みました。

当日のグループセッションでは、ASEANや他大学の学生と議論し、進行役の方にも助けられながら、英語で自分の意見を伝えることができました。また、日本にはない、その国独自の制度やプログラムなどは興味深く、広い視野をもって考えることができました。しかし、現状の英語力が高くないため、より深い議論に参加することは大変で、全体会で「勧告」を修正する議論には、終始圧倒されました。

ディスカッション以外にも、昼食会などでASEANの学生と会話し、彼らの行動力や考えに刺激を受けました。さらにASEAN特別法務大臣会合の見学や法務大臣との交流は、貴重な経験となりました。

他国の学生と議論をすることは、思考の幅を広げてくれる良い機会だと考えています。そのためにも英語力は必要であり、ユースフォーラム後も英語の勉強を続けたいと思います。さらに、今回のテーマである司法アクセスは、身近な問題であり今後も自分なりの考えを見つけていきたいと考えています。

芦田 亮佑(3年生・山田ゼミ)

まず、今回のユースフォーラムに参加する上で1番大変だったのは、2050年の司法の在り方について英語で自分の考えを伝えることでした。

約30年後の司法の在り方を議論することは日本語であっても難しいものです。その上さらにそれを英語で伝えなければならなかったので、下調べから大変でした。

加えて、会場では自分以外のほとんどは英語がネイティブ並みで圧倒されました。また、自分に今より英語力があれば、正確に伝わったかもしれないことが山ほどあるので悔しいです。

しかし、今回私はこのユースフォーラムに参加できて大変幸運でした。なぜなら、普通の人であれば留学等の大量の資金を投入することで可能であろう「価値観を変える体験」になったからです。もし、少しでも興味があれば参加してみることを強くお勧めします。人間は案外何とか道を切り開くものです。

西川 航平(3年生・山田ゼミ)

今回のユースフォーラムの議題は幅広く、さらに「デジタル時代において」という設定のある難しいものでした。しかし、まだ完成形を誰も知らない技術を司法にどう応用するかを考えるのは新鮮で、とても充実した議論ができました。また、私は司法アクセスに関連する民間団体で活動しているため、その活動を知ってもらうことができて良かったです。

私は、今回が3回目の参加でした。この3回を通して強く思ったことは「言語の壁はそれほど問題ではない」ということです。参加者のほとんどは母国語が英語ではなく、綺麗な文章ではないのはお互い様です。是非、怖がらず飛び込んでみてください。飛び込んだ先、きっと固定概念に縛られた思考に風穴があく瞬間に出会えるはずです。

三須 愛子(4年生・古川原ゼミ)

今回のユースフォーラムでは、ASEAN諸国と日本のデジタル社会における司法制度の在り方や、市民社会において司法のアクセスを妨げているものはなにかについて議論を行いました。

ASEAN諸国も日本も共通して経済的な格差が司法へのアクセスを妨げている大きな要因としてあげられていたため、このような障壁を解消するためにも、継続的な議論や協力が必要であると考えられます。そして、誰もが平等に司法へアクセスできるしくみを整えることによって、誰一人として取り残さない社会を実現する必要があります。

また、今回のディスカッションは英語を用いて行われました。このことから、英語を話すということが、世界の人々と対等に議論できることを意味し、自身が獲得できる情報量を格段に増やすことができるということを学びました。

今後は日本だけでなく世界にも目を配り、広い視野を持って研究活動を行っていきたいと考えています。

中原 実華(4年生・牛尾ゼミ)

上記6名のほか、辻虹菜(2年生・牛尾ゼミ)、辻野みくら(2年生・古川原ゼミ)が参加しました。

*本ユースフォーラムに学生が参加するにあたっては、龍谷大学法学会より交通費の補助をいただきました。

関連記事

日ASEAN特別ユースフォーラムへの参加

第2回法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラムに参加

京都コングレス・ユースフォーラムへの道のり