学生レポート・上海の最新留学生活ー海外中国語研修講座2024【R-Globe】

海外中国語講座とは、夏休みを利用して上海市内にある本学の学生交換協定校である上海師範大学での3週間の短期留学プログラムです。

以下に、参加学生のレポートをご紹介します。

〈寮について〉

私たちが滞在している寮は、大学内にある『学思园』という名前の留学生寮です。基本的に2人部屋でベッド、机、椅子、収納棚が二つずつ、他にテレビ、冷蔵庫、トイレとシャワー、クローゼット、クーラー、電気ポット、中庭に面した窓が設置されています。また、ビニール袋やハンガー、洗剤、水などの消耗品は近くの大型スーパーで購入することができます。このように寮生活は快適ですが、洗濯については注意すべきことがあります。それは、使用の際に中国の電話番号が必須であるという点です。バーコードを読み取りSMSを使用して決済するため、電話番号を持っていない人はは必ず持っている人に手伝ってもらわなければいけません。

〈食事について〉

朝、昼、夜、基本的に全て自分たちで作ることはなく、近くのコンビニや飲食店で食料を調達しています。午前の授業のあとにクラスで活動がある場合、大学内の飲食店『外宾楼』で昼食をとっており、ここでは5品ほどの中華料理がそれぞれに提供されます。清潔で、味はとてもおいしく、バランスの取れた食事です。大学の周囲にはローソンやファミマが周囲に幾つかあり、AlipayやWeChatで簡単に決済し、軽食や飲み物を買うことができます。夕食は出かけた先で食べることが多いです。街中には本当に多くの飲食店があり、さまざまな地方の中華料理はもちろん、ファストフード、韓国料理、くら寿司や吉野家などの日本食も多くあります。一品の量は日本に比べて少し多いので複数な人で食べに行くとちょうど良いです。私が感動したのは紅茶やミルクティーを扱うドリンクの店が充実しているところです。日本でこのようなドリンクを買うより種類が豊富で気軽に安く買うことができ、スマホで注文するため自分好みに甘さや氷の量を調節できるところが楽しいです。

〈QRコード決済について〉

プログラム参加費と宿泊費の支払いについては、VISAなどのクレジットカードが使用できないため、AlipayやWeChatなどのQRコード決済や、銀聯カードを使いました。

WeChat→メッセージの送受信

Alipay→地下鉄やバスなどの乗車料金支払い

両方→飲食店などの決済

私は上記のように使い分けました。

地下鉄やバスに乗る時はAlipayが便利だと感じました。

また、地下鉄の駅では交通カード(ICOCAのようなもの)が購入でき、そこに入金して地下鉄やバスで利用している学生もいました。

〈現金について〉

私は2万円を元に両替しました。(その後、余った現金は帰国してから空港でICOCAなどの残高に変換できる機械を使い変換した。)→ルームキー代の100元と手持ちの10元ほどが余りました。

両替は関西空港の中で行い、当日にも両替可能でした。

周りの人は、5万円ほど両替した人も多かったですが実際に現金を使用する機会が少なく、現金の消費に困っている人もいました。

個人的には、現金を使える場所は少なくないと感じました。現金を使えるか聞いたところ、対人で会計する際には使えないと言われたことはありませんでした。

遊園地の入園料や、服を購入する際などに利用しました。

ただ、飲食店などではQRコードを読み取ってそのままWeChatやAlipayで決済する所がほとんどでした。

しかし、WeChatやAlipayなどを使用する際に、紐づけているクレジットカードの不正利用を疑われるなどして利用が一時的に停止されることもあるため、現金は少量持って行った方が安心だと思いました。

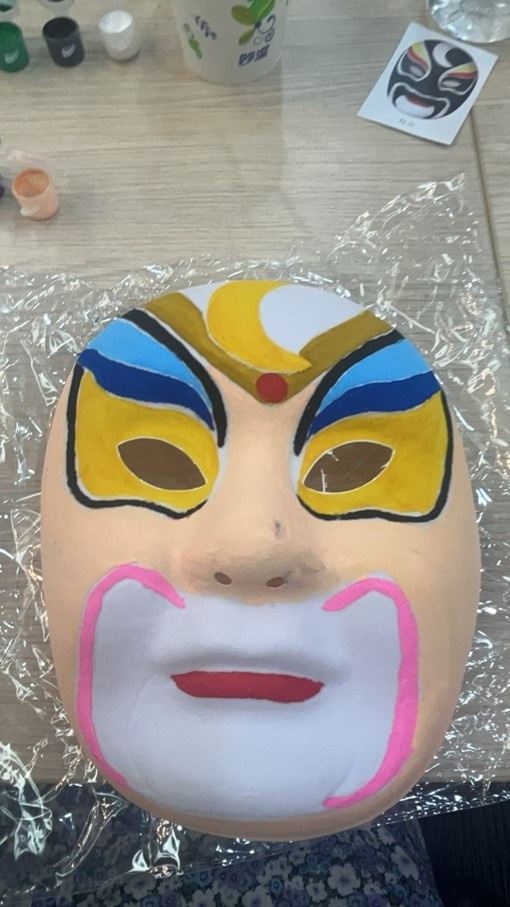

〈文化体験授業の川劇変顔について〉

大学の会議室で川劇变脸の制作体験をした。最初に短い川劇の説明を受け、その後变脸のパフォーマンスを見させて頂き、その後実際にお面の制作をした。川劇は演者が音楽に合わせて一瞬のうちにお面を変える、中国の伝統的な演劇だ。お面は1人1枚ずつ配布され、それぞれのお面に違ったデザインの顔が掘られており、お手本の色合いも同封されていたが、アイアンマンやセーラームーンのモチーフのお面など、ほとんどの人がそれぞれ自分好みのお面を作成していた。

私はこのイベントで初めて川劇を鑑賞した。鑑賞する前、川劇の説明を文字で読み、お面の移り変わりを楽しむ演舞ということは理解していたが、実物は想像よりも素早いお面の移り変わりで、リズムに合わせた踊りとお面の移り変わりが興味深く、終始感激していた。また間近でお面の変わる様子を拝見したが、最後までお面の移り変わる仕組みは理解できなかった。またお面づくりに関してはセンスが問われ、私はお面の額の月の模様からセーラームーンを連想したため、セーラームーンのモチーフのお面を作った。このような中国の伝統的な物に現代的なアニメの要素を入れるのは少し抵抗があったが、こうして伝統と新しいものが組み合わさって、伝統は守られつつ後世や海外に伝わっていくのだろうと感じた。

〈文化体験授業の武術体験について〉

武術体験午後の授業が終わり昼食を食べた後、この日は午後から「武术体验」でした。

こちらは中国の伝統的な武術を体験するという授業でした。

授業の前半は、先生の見本を見ながら「長挙」の体験をしました。長挙とは、査挙・華挙・砲挙などの総称です。今回私たちは、拳の出し方や動きの意味などを教わりました。

授業の後半は「太極拳」をしました。太極拳の時間では体をゆっくり動かしながら、動物の動きを表現したり、音楽に合わせて動いたりしました。

⑤今回の授業では、別のプログラムで参加していた龍谷大学の他の班の生徒とも合流し、授業を受けました。この武術体験は私にとって初めての体験だったので楽しかったとともに、思うように体を動かすことの難しさも感じました。

長挙では、最初に教えられた動きがあったのですが、その動きには平和の思いが込められていると教えていただきました。そのことを教えていただいたときには、かっこいいだけに留まらない深い意味にとても驚きました。

太極拳では、足を上げる動作や手を滑らかに動かすポイントがあり、苦戦しました。

一時間半と短い時間ではありましたが、とても貴重な体験でした。

コメント

フッターで使用されているナビゲーションを表示します見出しはモジュールのカスタムフィールドで設定できます