2025.11.20

龍谷大学で「しがネイチャーポジティブネットワーク」現地見学会・意見交換会を開催【サステナビリティ推進室】

~生物多様性の取組みを滋賀全域に広げるために~

2025年11月17日、滋賀県「しがネイチャーポジティブネットワーク」現地見学会・意見交換会の第1回目が、龍谷大学瀬田キャンパスを会場に開催されました。

しがネイチャーポジティブネットワークのメンバーだけでなく、「自然共生サイト」や「生物多様性」に興味を持っていただいた企業・団体の方も含め、約60名が参加する大規模なイベントとなりました。

午前は、河村氏(瀬田キャンパス推進室部長)による「龍谷大学の紹介」と横田氏(龍谷大学先端理工学部准教授)による「龍谷の森の概要説明」が行われました。

本学の龍谷の森の歴史や、自然共生サイトとしての龍谷の森を知っていただく機会となりました。

現地見学会では、横田氏(先端理工学部准教授)による解説の班と河村氏(瀬田キャンパス推進室部長)による解説の班との2班に分かれて、1時間30分ほどかけて龍谷の森を散策しました。

龍谷の森の現状や教員や学生による教育研究活動の様子、里山林での保全活動や生物多様性維持に向けた取組みなど、肌で感じていただける見学会となりました。

午後からは、「ネイチャーポジティブを目指すにあたっての滋賀銀行の気付き」と題し、宇佐見氏(滋賀銀行総合企画部サステナブル戦略室サステナブル推進グループ長)による講演会が行われました。

環境県である滋賀県を本拠地とする滋賀銀行が行ってきたサステナビリティに関する取組み紹介や、環境経営の重要性、銀行という視点から見る生物多様性保全にかかる課題などが述べられました。

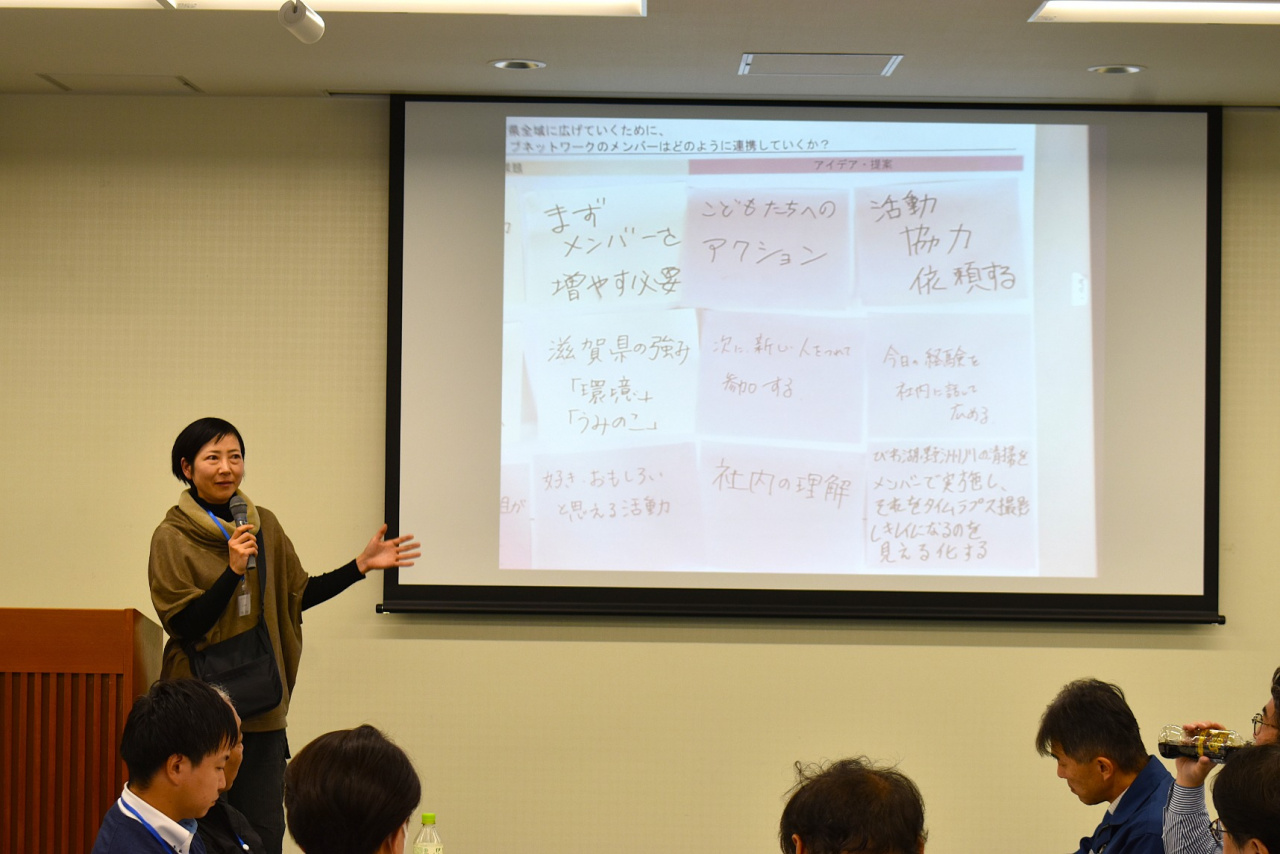

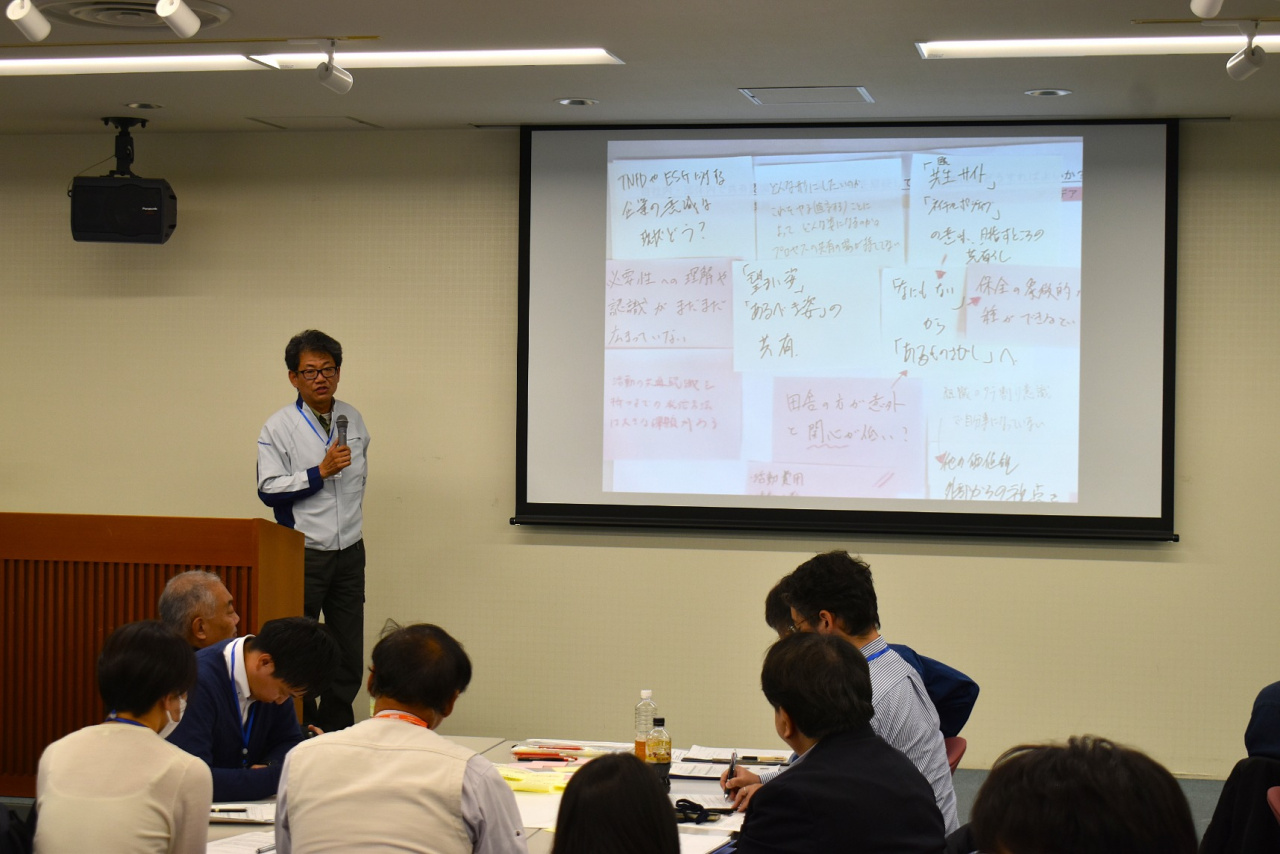

講演会終了後、6グループに分かれて活発な意見交換会が行われました。

トークテーマは、以下の通りです。

①生物多様性の取組みを滋賀県全域に広げていくために、しがネイチャーポジティブネットワークのメンバーはどのように連携していくか

②自社内・団体内で共有認識を持ち、保全活動を継続していくためにはどうすればよいか

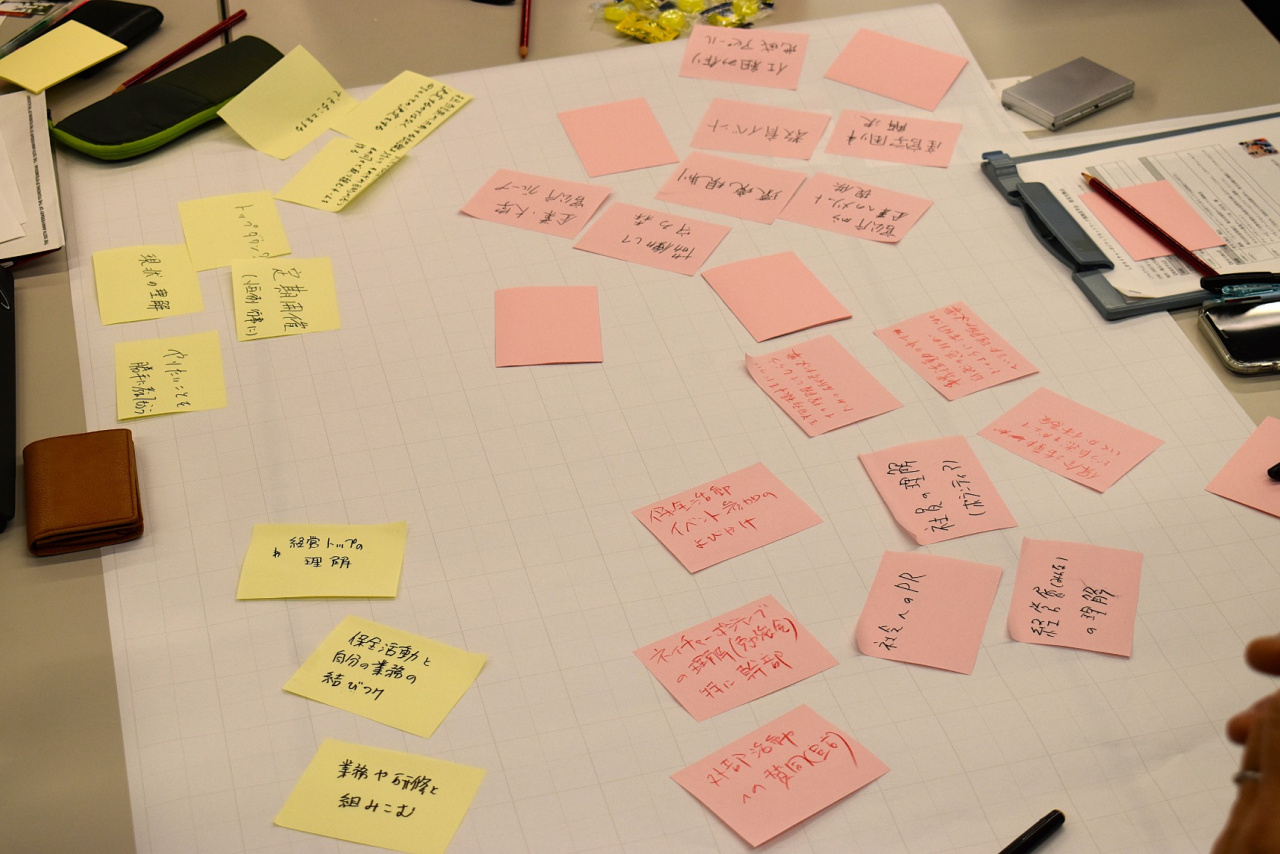

参加者は、付箋や模造紙を使用しながら、所属している団体や機関の活動を紹介しつつ、トークテーマに沿ったディスカッションを行い、盛り上がりを見せていました。

最後には各グループの代表者から発表が行われました。

発表の中では、以下のような意見が出ました。

・ネイチャーポジティブに関する取組みは孤独に感じるので、本ネットワークを活かして、常に情報共有できるような場を作ってほしい。

・まずはお互いにどのような取組みをしているのかを知り、本ネットワークが持つ産官学連携の強みを活かしたい。

・本ネットワーク以外の外部の方への情報発信を強化して、生物多様性の取組みを広げていきたい。

・本ネットワークの間口を広げることで、滋賀全域に生物多様性に関する取組みを拡大していくことができる。

・将来的には、環境問題に対するポジティブなルール作りが必要。

・そもそもネイチャーポジティブに関する課題が何かわからず、ゴールや目的が不明確であることが課題である。

・ネイチャーポジティブ実現社会への楽しい取組みの検討が必要。

・各企業や団体で、環境問題への課題解決のための資金源がないため、本ネットワークを通じて、お金の流れを作りたい。

今回の取組みは、しがネイチャーポジティブネットワークの設立目的である「県内の自然共生サイトを核とした、企業、地域団体、大学、行政機関等による情報共有の場」として大変有意義なものであり、第1弾の会場校として、龍谷大学や龍谷の森が紹介されました。

これを契機とし、ネイチャーポジティブ分野・サステナビリティ分野を先導する大学として、社会・経済活動の基盤となる生物多様性を守り、未来に引き継いでいくための取組みを、多様な主体と連携しながら推進してまいります。

【横田氏(先端理工学部准教授)からのコメント】

しがネイチャーポジティブネットワーク現地見学会・意見交換会には、多くのネットワーク会員やネットワークに関心をもたれる方々がお集まりくださり、活発な意見交換を行い、有意義な時を過ごすことができました。

一つ一つの活動が連携することで広がりを持ち、様々な輪が幾つも生まれているのが目の前で繰り広げられていることに、感動を覚えつつ、今後のさらなる広がりが楽しくなるひと時でした。

「ネイチャーポジティブ」という言葉の分かりにくさが課題としては残りますが、イメージの共有を重ねていく中で、言葉の理解が深まり、取り組みの幅も広がると思います。

龍谷大学は一つのネットワークの核(結節点)として、今後も果たすべき役割があることを再認識させられる会となりました。

【本学が「ネイチャーポジティブ」を先導する取組み(一例)】

◆「琵琶湖企業の森コンソーシアム」に大学で初めて参画

2025年11月4日、企業や団体が地域の森林と関わるきっかけを提供することを目的とし、滋賀県琵琶湖環境部森林政策課が事務局となり設立された協働枠組みである「琵琶湖企業の森コンソーシアム」に大学や学校機関で初めて参画いたしました。

◆環境省の「ネイチャーポジティブ経営推進プラットフォーム」に大学で初めて加入

「ネイチャーポジティブ経済の実現」が組織にとって単なるコスト増ではなく、自然資本に根ざした経済の新たな成長につながる機会となるよう、様々な組織間の互助・協業の取組み推進を通じた成長の促進を目的とし、環境省が事務局となり設立された「ネイチャーポジティブ経営推進プラットフォーム」に大学で初めて加入しました。

◆「ネイチャーポジティブ宣言」ポータルサイトに日本の大学で初めて登録

「2030生物多様性枠組実現日本会議(J-GBF)」は、経済団体・自治体ネットワーク・NGO・ユース・関係省庁等にネイチャーポジティブ宣言を呼び掛けており、ネイチャーポジティブの実現に向けて一歩前進するために、様々なステークホルダーの想いをのせた「ネイチャーポジティブ宣言」ポータルサイトを運営しています。本学は、2024年3月に本ポータルサイトに日本の大学で初めて登録しました。

2024年3月1日、日本の大学で初めて「ネイチャーポジティブ宣言」を発出し、生物多様性保全に資する取組を先導するべく教育研究や人材育成等に注力し、持続可能な社会の実現をめざすことを表明しました。

●本学のサステナビリティに関する情報発信について

本学のサステナビリティに関する情報発信は、様々な媒体で発信していますので、是非アクセスしてください。