2021.10.28

「第3回 刑務所と芸術研究会」開催レポート【犯罪学研究センター】

社会的意義:アートプロジェクトとしての“プリズン・アート”?

・諸外国で盛んに行われる矯正施設での芸術活動とその研究。日本の矯正施設においても何らかの表現活動や文化活動は行われているが、あまり見えてこない実態がある。

・MoMA PS1で行われた展覧会「Marking Time: Art in the Age of Mass Incarceration」のキュレーターであるニコル・R・フリートウッドは、“プリズン・アート”はアウトサイダー・アートとは異なるものとして、「Carceral Aesthetics(監獄の感性学)」という独自の概念を提唱。

・第3回研究会では、エクアドルの事例紹介をもとに、刑務所におけるアートプロジェクトが関わる人々にどのような影響をもたらしたのか、参加者と議論を展開。

龍谷大学 犯罪学研究センターは、2021年9月から「刑務所と芸術研究会」の実施に協力しています。本研究会主催者の風間勇助 氏(東京大学大学院博士課程2年/犯罪学研究センター嘱託研究員)は、「刑務所と芸術」をテーマに、アートマネジメントの観点から、刑務所(矯正施設)の内と外との対話の回路をどのように作りうるのかについて研究しています。

10月9日(土)に実施した第3回研究会では、「社会的意義:アートプロジェクトとしての“プリズン・アート”?」をテーマに、エクアドルの女性刑務所において女性受刑者とともに壁画を制作したミヤザキケンスケさんにお話を伺い、刑務所におけるアートプロジェクトが関わる人々にどのような影響をもたらしたのか議論を展開しました。

【>>参考記事:「第1回 刑務所と芸術研究会」開催レポート】

【>>参考記事:「第2回 刑務所と芸術研究会」開催レポート】

■第3回 刑務所と芸術研究会「刑務所と芸術を考える‒‒阻む壁、実践、社会的意義」

日時:2021年10月9日(土)14:00〜16:00

テーマ:「社会的意義:アートプロジェクトとしての“プリズン・アート”?」

【話題提供者】:

風間勇助(東京大学大学院博士課程2年/犯罪学研究センター嘱託研究員)

【ゲスト】:

・ミヤザキケンスケさん(画家)

・熊倉純子さん(東京藝術大学教授)

風間氏の報告スライドより1

風間氏の報告スライドより2

下記は、当日の話題提供およびコメントの要旨を抜粋したものです。

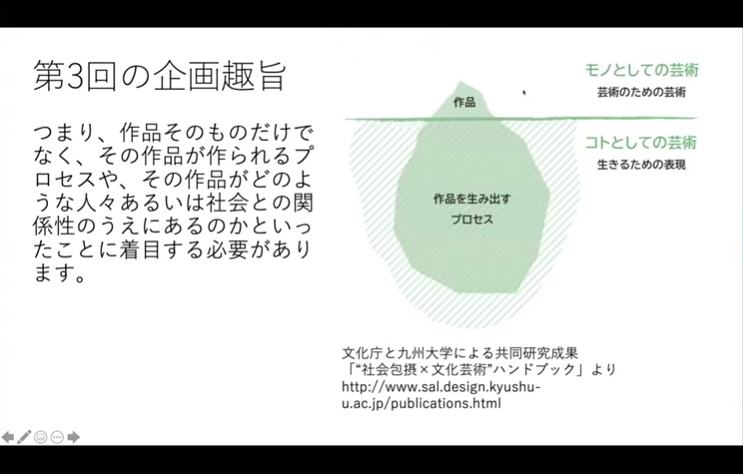

■風間氏による話題提供:

はじめに、企画者からの話題提供として、MoMA PS1で行われた展覧会「Marking Time: Art in the Age of Mass Incarceration(時を刻むということ:大量投獄時代におけるアート)」のキュレーターであるニコル・R・フリートウッドが、“プリズン・アート”はアウトサイダー・アートとは異なるものとして、「Carceral Aesthetics(監獄の感性学)」という独自の概念を提唱したことを紹介。すなわち、作品そのものだけでなく、その作品が作られるプロセスや、その作品がどのような人々あるいは社会との関係性のうえにあるのかといったことに着目する必要がある点にふれ、今回の第3回研究会では、エクアドルの女性刑務所において女性受刑者とともに壁画を制作したミヤザキケンスケさんにお話を伺い、刑務所におけるアートプロジェクトが関わる人々にどのような影響をもたらしたのかを皆で検討したい、と述べました。

■ミヤザキケンスケさんによる講演:

はじめに、ライブペイントやワークショップ、壁画を描いて国内外で活動を続けている画家のミヤザキさんの活動紹介が行われました。2006年、ケニアのスラム街にある小学校の壁に子どもたちとカラフルで明るい絵を描いたミヤザキさん。2011年からは東北、2016年に東ティモール、2017年にウクライナ、2018年にエクアドル、2019年にハイチなど、国内外の被災地や紛争地で、平和の壁画プロジェクト「Over the Wall」を続けています。(※各プロジェクトの詳細は、ミヤザキさんの公式HPを参照のこと https://www.miyazakingdom.com/archives/ )

壁画プロジェクト「Over the Wall」の特長は、①共同作業 ②子どもたちとのワークショップ ③世界展開という点にあります。当初は自費でスタートしたプロジェクトが、次第に国際的評価を得るようになり、日本と相手国の周年事業に認定されたり、国連機関の支援を得たりするなど広がってきました。今回の研究会で主に紹介された2018年のエクアドル壁画プロジェクトは、「刑務所で生まれ育つ子どもたちに愛を伝える壁画を」をテーマに、日エクアドル外交関係樹立100周年事業として行われました。

エクアドルの首都キト・キトゥンベにある「Centro de Rehabilitación Femenino (女子刑務所)」には、当時約50名の受刑者が収容されていました。また、日本の矯正施設では考えられないことですが、乳幼児保育の目的から受刑者の子どもを預かる施設が併設され、母親以外に頼る存在がない乳児、幼児約40名が母親と共に塀の中で生活をしていました。受刑者の大半は、生活のためにドラッグの売買に関わり検挙された人たち。ミヤザキさんが訪れた際には、日中は受刑者が自由に出歩いたり、洗濯をしたりしていて、社会復帰のための更生施設という印象を受けたそうです。しかしながら、エクアドル法務省の担当者に「受刑者の大半は、出所しても『生きる目的』のようなものがないので、再びドラッグの売買に手を染めて、施設に戻ってきてしまう。このプロジェクトが変わるきっかけとなって欲しい」と聞き、いくつかのハードルを越えてプロジェクトの実現に至りました。

ミヤザキさんは、「刑務所という閉じられた環境で暮らす子供たちに少しでも明るくポジティブな幼少期の記憶を残してもらいたい。また、受刑者である母親と共同で壁画を制作することで、彼女たちの社会復帰後の社会生活を前向きなものにしたい」という思いを強くもったそうです。

受刑者が主役となるような絵にしたいと考え、花を描くことにしたそうです。壁画は、エクアドルの先住民族の話「ハチドリのひとしずく(Hatching the Egg of Hope)」*1から着想を得て、花畑の中にプレゼントを持ったハチドリが飛び交い、それぞれの花をめぐってプレゼントを届けてくれるようなイメージ。ミヤザキさんは、日本から100種ほどの花の写真と花言葉の資料を持参し、受刑者が1輪ずつ、自分の子どもをイメージした花を描けるようにサポートしたそうです。やがて、言葉は通じずとも、絵を描きこんでいく中で、同じ作品を作る仲間として打ち解けていきました。また、作品制作でもう一つ大切にしたいと思ったのは、子どもたちのこと。母親が描く姿を見てもらう時間を設けたり、子どもたちに向けたワークショップを企画したりする中で、幸運にも施設職員から多くのサポートを受けられたそうです。

プロジェクトの最終日、受刑者の数名がスカートに花々を描いて、エクアドルの伝統的なダンスを壁画の前で披露しました。実は最終日まで描くことのできなかった受刑者がひとりだけいましたが、最後にミヤザキさんにその理由を打ち明けてくれたそうです。「自分がこのような場所にいることが信じられず、どうしても描くことができなかった。ただ日に日に壁が変わっていく様子を見て、どん底だった気分が良くなっていった」と言って歌を披露してくれ、その場にいた皆が感極まったそうです。ミヤザキさんは「立場は異なるけれど、共感できる瞬間があることを再認識した」と、当時を振り返りました。

■スピーカーによるディスカッション(一部抜粋):

風間さん:エクアドルでの活動について、本当はやりたかったけれどできなかったことはありましたか?

ミヤザキさん:僕は女性受刑者たちと共に一定の時間、絵を描く活動をしていたのですが、彼女(受刑者)たちが夜間収容されている鉄格子の所までは行かせてもらえませんでした。また、彼女たちの生活スペースである場所にも絵を描きたかったのですが、それも許されませんでした。

風間さん:基本的にはどのプロジェクトでもミヤザキさんが下絵を描き、参加者が着色するというやり方でしたか。

ミヤザキさん:そうしたケースが多くありますが、言われたことをやりたい人と、自分で考えてやりたい人に分かれるので、うまく見極めながら、やりたいことと、やっていいことをすり合わせていきました。

風間さん:自由に描きたいという衝動が起こってきて、それがミヤザキさんの意図と調和しないことも起こりうるものですか。

ミヤザキさん:下絵を作り、どういったものを作っていくかという構想を最初に示して、その後、各自に担当するスペースを与えるのですが、自由に描くのが好きという人は1割ほどしかいません。絵の具に抵抗があってある程度導いてもらった方が楽しく描けるというパターンや、ある程度描けるようになったらスイッチが入るというパターンの方が多いので、どちらかというとリードすることが多くあります。

熊倉教授:その後、絵を描いてくれた人たちとのやり取りはありますか。

ミヤザキさん:受刑者の方とは直接連絡を取ることはできなかったのですが、施設にいらっしゃった方やエクアドル法務省の方、そして日本人サポーターの方などを通して、様々な情報をいただいています。

熊倉教授:(第2回研究会にも登壇された)美術家の小山田徹さんが「手を動かす作業には大事な場面が多い」とおっしゃっていたのですが、大人になると自意識の影響で絵は上手く描かなければと思ったり、エクアドルの人がどうなのか分かりませんが、芸術や表現は満たされた人間がするものだという風に無意識に思ってたりする人が多いように感じます。今回のご報告を通して、最初は遠巻きに見ていたような人たちが、プロジェクトが進むにつれてミヤザキさんに近づいてくるような様子がすごくよく分かりました。

ミヤザキさん:僕自身、物を作るということは、やはり作り手が作るものだという意識が強くあったので、当初は手伝ってもらうことに抵抗がありました。今はさまざまな人に制作に参加してもらっていますが、どこまでやっていいのか気にされる方が多いようです。面白いのは、参加時間が長くなるほど作品への思い入れが強くなったり、皆で大事に作品を作っているという空気ができ、作品が違う方向に向かうのをある程度止めてくれるようなところがあります。

■全体ディスカッション(一部抜粋):

Q. 暗い絵を描く子どもや収容者の人はいませんでしたか。そんな時、どうされますか?

ミヤザキさん A.

「こういう絵は描かないで」と言うことは基本的にはありません。ただ、僕は“Super Happy”というコンセプトで活動しているので、ネガティブなものは描きません。参加者には「皆をハッピーにするために公共物に絵を書いているので、ネガティブな発信をしたくない」とは言うかもしれません。何のために、誰のために絵を描くのかを先に伝えるので、そこで個を少し押さえてもらうことはあると思います。

もちろん、ワークショップなどで暗い絵を目にした時には、描いた方の話を聞きます。また、子どもたちが描く絵に対してどう反応したらよいのか難しいこともありますが、どんな絵を描いていたとしても何も描かないよりは何か描いた方がいいと思うので、どんどん手を動かしてもらいます。参加してもらうことに意義がある、という感じで関わることが多いかもしれません。

Q. プロジェクトの作品には、とても明るい色合いのものが多いように感じました。日本からは何色ぐらい、どのような画材を持ち込んでいるのですか?また、ミヤザキさんから参加者に「この色やこの画材がおすすめ」と勧めることはありましたか?

ミヤザキさん A.

サクラクレパスの水性アクリル絵の具のチューブをよく使っています。ペンキは航空便で輸送する際に爆発の可能性から規制されることが多くあるので、使用する塗料の多くを現地調達しています。世界中ほとんどの国で日本の塗料メーカーの製品が扱われているので、基本的に現地でそれらを調達しますが、逆に取り扱いがない国では日本のメーカーにはないような派手な塗料がたくさんあるのでそれを使用します。また、共同制作の場合、あまり色を混ぜて使うと同じ色を再現するのが難しくなるので、基本的には塗料そのままの色を使って、ビビッドに描いてもらうようにしています。

Q. 各国のプロジェクトを行うにあたり、モチーフなどを事前に相談・提案することはありますか?また、これまでの失敗などはありますか?

ミヤザキさん A.

初めてケニアのスラム街をプロジェクトで訪れた際に学校の壁にドラゴンの絵を描いたのですが、その結果、全く人が寄ってこなくなりました。後日先生に呼び出され、そのドラゴンが怖すぎて登校拒否になった子どもたちがいて、保護者が大激怒していることを伝えられました。よく聞くと、アフリカには家畜を丸呑みにするような大蛇がいて、子どもたちはそれが大嫌いなのに、僕がそれを描いたと受け取られていたようです。そのような経緯を経て、子どもたちの好きなものをリサーチして他のモチーフを上書きしました。この経験から現在は、公共物、特に壁に描く絵はその地域の生活に根付くものなので、現地の人々に寄り添えるものになるような関係作りをするようにしています。

これまで提案したけれど受け入れられなかった例としては、ウクライナの紛争地域のプロジェクトで、プレゼントがパラシュートで降りてくる絵の構想が「爆弾のように見える」ということで、他のモチーフへ変更しました。また、エクアドルの女子刑務所のプロジェクトで、花の中に母子を描く計画がありましたが「個人的な姿を絵に残すのは良くない」ということで、人を描くのはやめることになりました。このように、場所によっては自分の考えとは違う風に受け取られる可能性があるので、状況に応じて変えるようにしています。

Q. 落書きって、その国や社会の文化を反映していますよね。日本で白い壁に描かせてくれるところはありますか?

ミヤザキさん A.

僕は「誰のために描いた絵なのか」ということを大事にしています。絵に文句を言う人がいても、誰が、誰のためにどういう思いで描いたのか説明すると、おさまるように思います。よって、日本のどこかで壁画を描く時は、その地域の状況を踏まえて受け入れてもらいやすい方法を考え、関わる人とコラボレーションして作るという方法を考えると思います。壁画は作って終わりではなくその場所に残るものなので、完成後も一緒に作った仲間を思い出すことができるのがその面白さではないでしょうか。世界中で活動してそこで仲間を作ることを繰り返すことで、きっと人生が豊かになる。そのような経験をし続ける人生を送りたいというのが、僕の一番の願いです。また、壁画を何百年、何千年と残したいのではなく、住んでいる人と共に風化していく位の期間で残したいと考えています。

※ここで風間さんより岡山刑務所の壁画とその保存に関して、また、広島拘置所の巨大な龍の壁画についても話題提供がなされた。(下記URL参照)

https://www.sanyonews.jp/article/1072957

https://tabetainjya.com/archives/nakaku2/200/

写真:上段左よりミヤザキケンスケさん/熊倉純子さん/風間勇助さん

■総括コメント:

熊倉教授

「20世紀の最後の四半世紀頃から主に表現者たちが純粋な気持ちで様々な新しい活動をはじめ、21世紀になってからは大きなパラダイムシフトが起こっているということについて、研究が進んできています。それでもなお、美術作品と政治性に関してはいまだに様々な議論があり、表現という行為と創造的であることについても問題視されている部分があります。しかし、今回の研究会を通して、ミヤザキさんの活動が楽しんで表現することについて様々な人に大きな影響を与えているという風に思い、頼もしく感じました。」

ミヤザキさん

「本日このような機会を与えてくださったことと、皆さんに興味を持っていただいたことを本当にうれしく思います。風間さんのお話で、刑務所における芸術活動の中で圧倒的に人気があるのは絵だとおっしゃっていたことが、とても心に残っています。極限の状況で絵というものを欲する人間の気持ちがある限り、絵というものは無くならず、必要なものではないかと思いました。僕も自身の活動をより広く発信したいと思います。」

風間さん:

「手探りの中で『刑務所と芸術研究会』を企画し、開催に至りました。第1回研究会では矯正関係者と、僕を含めたアートマネジメントや文化政策の研究者とタッグを組んで話をしました。その結果、刑務所と芸術をつないでいく研究をしていく覚悟を決めることができました。また、第2回研究会では、矯正施設で生まれたコミュニケーションを面白く感じてくださるアーティストの方々がいらっしゃることが非常に励みになりました。そして最終回である今回は、ミヤザキさんのお話から様々な可能性を感じ、とても楽しそうなプロジェクトの現場をご報告していただきました。本当にありがとうございました。」

研究会終了後のアンケートでは、刑務所におけるアートプロジェクトの印象について、参加者から次のようなコメントが寄せられました。

・ことばのいらない表現という点で、絵を描くというのは救いになるんだろうなと思います。受刑者のなかにも、十分にことばで表現するスキルがなく、そこから犯罪に手を染めてしまう人も多いと聞きます。アートが更生の手段として入り込めたら、それは大きな力になることと思いました。

・(エクアドルのプロジェクトで)一人「描かなかった」受刑者が、イベント最後に歌ったというお話には、不覚にもウルウルしてしまいました。同じ芸術でも音楽というジャンルがありますが、刑務所など処遇施設での音楽への取り組みはどうなのか、知りたくなりました。

・エクアドルの刑務所の中で保育される子どもたちにとっては、外界の厳しい現実に直面して心折れるよりも、刑務所内の保護された空間で心身の安全が保障されて育つほうがより望ましいのかもしれないと素朴に思ってしまいました。

第3回研究会のテーマは「社会的意義:アートプロジェクトとしての“プリズン・アート”?」でした。末尾に「?」が付いている通り、公共財としてのアート作品には最適解らしいものはあるのかもしれませんが、このアートプロジェクトはその作品制作に関わる人々や地域社会との関係性、そしてその制作過程や風化など、複合的な視点によって捉えられるものだと考えさせられる内容でした。また、第1回から第3回までの「刑務所と芸術研究会」の開催を通じて、刑務所(矯正施設)の内と外との対話の回路についても、その答えは一つではなく多様であり、参加者それぞれに問いかけられているように感じました。

────────────────────────────

【補注】

*1 「ハチドリのひとしずく(Hatching the Egg of Hope)」

ある日、森が火事になり、動物たちが我先に逃げる中、一滴ずつ水を運ぶハチドリに対して、森から逃げた動物たちは「そんなことして何になるのだ」と笑いますが、ハチドリは「私は、私にできることをしているだけ」と答えました。ちいさな力の大切さを教えてくれる物語です。

辻 信一 監修(2005)「ハチドリのひとしずく いま、私にできること」光文社

https://www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334974916