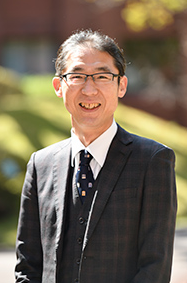

政策学部長に 中森 孝文 教授を選出 <任期>2025年4月から2年間

村田 和代 政策学部長の任期満了(2025年3月31日)にともなう選挙会を10月23日(水)に実施した結果、次期政策学部長に 中森 孝文 教授を選出しましたのでお知らせいたします。

なお、中森 孝文 教授の略歴は下記のとおりです。

記

【龍谷大学政策学部長】

任 期: 2025年4月1日から2027年3月31日まで

氏 名: 中森 孝文(なかもり たかふみ)教授

【専門分野】 経営学、知的資産経営

【最終学歴】 神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程 修了

【学 位】 博士(経営学)(神戸大学)

【職 歴】

2004年10月 京都工芸繊維大学 地域共同研究センター 助教授(~2009年3月)

2009年4月 立命館大学 経営学部 特別招聘准教授(~2011年3月)

2011年4月 龍谷大学 政策学部 教授(現在に至る)

2017年3月 Western Michigan University, Visiting Scholar(〜2018年2月)

2021年4月 龍谷大学大学院 政策学研究科長(現在に至る)

【研究業績】

論文: Nakamori, T., Takahashi, K., Han, B. T., & McIver, D. "Understanding KAIZEN practice in Japanese overseas manufacturing: a framework." International Journal of Knowledge Management Studies, 10(3), 271-298. (2019)

論文: Nakamori, T., Newell, S. J., & Han, B. T. “Factors Influencing Consumer Loyalty: A Study of Japanese Retail Stores.” Journal of Asia-Pacific Business, 23(1),73-88. (2022)

論文:中森孝文. "ひと手間の効果に関する一研究 -飲食店のひと手間を中心に-." 商工金融 73(2), 19-49. (2023)

論文:Nakamori, T., Newell, S. J., Han, B. T., & Leingpibul, T. “The impact of in-store sales personnel’s altruistic behaviors on store image: a cross-category study in Japan.” The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 34(1), 33-51. (2023)

著書: 『改訂2版「無形の強み」の活かし方 中小企業と地域産業の知的資産マネジメント』 経済産業調査会 (単著) (2015)

著書: 『不合理を活かすマネジメント 人まねの呪縛から逃れるために』 経済産業調査会 (単著) (2017) 【第17回政刊懇談会ほんづくり大賞優秀賞受賞】

著書:『「対話」を通じたレジリエントな地域社会のデザイン』 日本評論社 (分担執筆) (2022)

著書:『リモートワークを科学するⅠ 調査分析編』 白桃書房 (分担執筆) (2022)

【所属学会】

日本知的資産経営学会、経営行動科学学会、産学連携学会、産業・組織心理学会、日本笑い学会

以上

問い合わせ先:政策学部教務課(阿部・松尾) Tel 075-645-2285 seisaku@ad.ryukoku.ac.jp https://www.policy.ryukoku.ac.jp

コメント

フッターで使用されているナビゲーションを表示します見出しはモジュールのカスタムフィールドで設定できます