【オンライン保育実習に挑戦中】Withコロナ時代の新たな学びを切り拓くpart.3 part.4

【オンライン保育実習に挑戦中】Withコロナ時代の新たな学びを切り拓くpart.3

オンライン保育実習Ⅱ

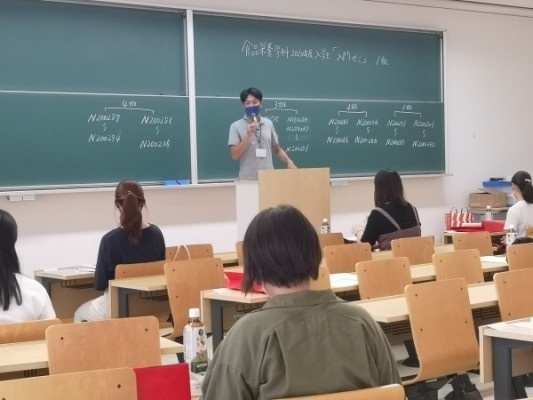

7月27日(月)9:00より、保育所での実習(保育実習Ⅱ)を希望する2年生88名と担当教員7名が、各自、自宅のパソコンの前に集結。「ドラゴン保育園」保育実習の始まりです。

学生は4人一組のクラスに分かれて、1組から22組までそれぞれに「ひよこ組」、「にじいろのさかな組」、「こぶた組」、「チームたこ組」、「ひまわり組」、「うさぎのぴょんちゃん組」、「アルカリイオン水組」等など、自ら命名した個性的なクラスに配属されました。

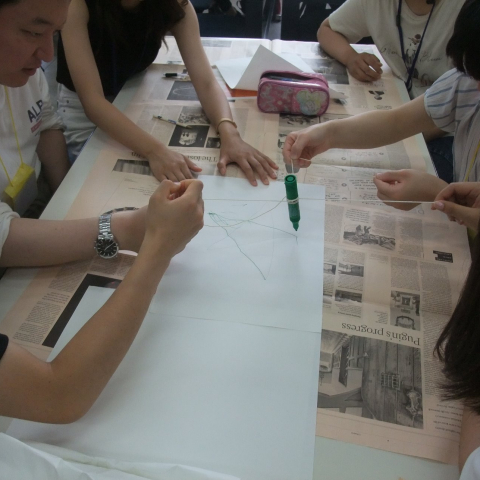

実習開始前には、担当教員7名が学生へのエールとして、「ハッピーアイスクリーム」の歌と踊りを披露。タイル表示したパソコンから学生はそれを視聴しました。その後、①「養護と教育が一体となった保育」を体験的に理解する、②保育所の役割と機能を理解するという二つの目標達成に向かって、Google Meetを使った講義、各クラスに分かれて3つの演習問題を進めていきました。

グループ討議では、自分とは異なる他者の意見を聞くことができ、学生は新たな発見や学びの深まりを体験しました。巡回と称して各お部屋を訪問する教員は、グループワークのファシリテーター。学生同士の話に耳を傾け、活発な意見交換の場となるよう務めます。こうして、これから本格的に始まるオンライン保育実習のスタートを切りました。

途中ネットワークの不具合などトラブルはありましたが、学生はその都度退出したり、再度の入室を試みたりしながら、初日のオンライン実習を無事に終えました。さあ、明日も頑張ろう!

【オンライン保育実習に挑戦中】Withコロナ時代の新たな学びを切り拓くpart.4

オンライン保育実習Ⅱ

【実習9日目・10日目 オンラインで保育実践発表会!】

実習ラスト2日間は実習における「保育士としての自己課題の明確化」を学修テーマとして、「出来る(た)」・「出来ない(かった)」といった技術的ではない視点で、自己課題を明確にすることに挑みました。

そのなかで、実習1日目・4日目の課題として取り組んだ子育て支援の保育教材を使って各グループで保育実践を発表しました。グループの学生1名が保育士役、ほかのメンバーが子ども役となり、工夫を凝らして製作した保育教材(画用紙や折り紙など身近にあるものを使用した手作りの教材)を披露します。それぞれが離れた場所にいながら、グループメンバーでぴったりと息を合わせて発表する姿には、10日間、さまざまな演習問題に一緒に取り組み、苦楽を共にして支え合ってきたメンバーシップがありありと見えました。オンラインという限界への苦慮を、軽々と飛び越えて創意工夫し、思いやりに満ちた人間関係を構築した学生の力に、教員一同、強く心を動かされました。

学修成果を共有し、学びの仲間や教員からのコメントを聴くことにより、保育教材の研究・製作そして実践における自己課題を明らかにして、その課題に取り組む意欲を得た2日間となりました。

【最後の集合時には】

最終日、最後の全体会では、各教員からのメッセージに続き、教員全員により学生達への慰労の思いも兼ね、『三匹のヤギのガラガラドン』のパロディ<六匹の龍のロンくんロンちゃん>を熱演、フィナーレは実習初日に披露した「ハッピーアイスクリーム」の歌と踊りを元気に演じました。

解散時には、一人一人が次々にチャットを利用し、教員に向けての労いの言葉を投じてくれました。学生・教員共々、「オンライン実習」という未知との遭遇の中、互いの思いが通じ合えた感動の渦の中で、10日間のオンラインによる保育実習Ⅱの幕を閉じることとなりました。実施する側としては、学生の取り組みに対する関わり等で、まだまだ課題がありました。しかしこの取り組みが、より一人ひとりの学生にとって、実りあるものとなるよう丁寧に磨きをかけていこうとの思いで一杯です。