<!-- GET_Template id="footer_nav" module_id="" -->

id: entry_list

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

サブカラムで使用しているエントリーリストを表示します見出しは、カテゴリーがあるときはカテゴリー名を、そうでないときはブログ名を表示します

| module_id | モジュールIDを指定します |

|---|

龍谷大学 You, Unlimitedの記事一覧

- 【FD】「国際共修と留学生教育の現在― 留学生教育と国際共修の実践・共有―」

- 法学部同窓会 第1回龍谷大学法学部同窓会ゴルフ大会

- ホッと一息りゅうパパママサロン「子育ての疲れはヨガ&カフェでリラックス」開催

- 【注目】2026年度「矯正・保護課程」受講要項・シラバスが出来ました

- 知能情報メディア課程4年生(奥研究室)が第21回WI2研究会にて学生奨励賞を受賞【先端理工学部】

- 生理を考える「OPT wagamama caravan 」を開催【スポーツ・文化活動強化センター/スポーツサイエンスコース】

- 2026年度開催予定の展覧会【龍谷ミュージアム】

- 村田和代教授の著書『優しいコミュニケーションー「思いやり」の言語学』が高校国語の教科書本文に掲載【政策学部】

- TREP(創業支援ブース)学生が、仏教をテーマとするカードゲームのクラウドファンディングに挑戦

- 公的表現としてのアートと市民社会の関わりを考える 「東九条・アート・公共性」に関するシンポジウムを開催

<!-- GET_Template id="entry_list" module_id="" -->

id: headline_default

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

デフォルトのヘッドラインを表示しますindexがtopのときは右上に一覧ボタンを表示します

見出し内に挿入されるカスタムフィールドのアイコン対応に対応しています

| module_id | モジュールIDを指定します |

|---|

<!-- GET_Template id="headline_default" module_id="" -->

id: summary_default

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

id: summary_imageMain

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

サマリーを表示しますサマリー用のデフォルトテンプレートよりもメイン画像が大きく表示されます

| module_id | モジュールIDを指定します |

|---|---|

| message | リード文を指定します |

-

【社会福祉学科】国際福祉実習に向けた観察・記録能力の習得講座を実施しました

今夏に実施する国際福祉実習の事前学習として、観察・記録能力の習得講...

-

【こども教育学科】木の実幼稚園園長 今川公平先生の特別講義を実施しました

実習事前指導「教育実習」7月16日(水)3講時に、今川公平先生による特別...

-

第2回 安心して語り合える教員のためのプラットフォーム「リューフ」を開催【障がい学生支援室】

「授業を上手く進められない」 「障がいのある学生など多様な学生たちに...

-

このたび、情報学部特設サイトの「学部概要」欄をリニューアルしました...

-

最終日:留学生がフィールドトリップで感じた“日本と自国の文化“「R-STEP(Ryukoku Short-Term Experience Program)」【R-Globe】

龍谷大学は2025年7月7日(月)から7月19日(土)まで、海外協定校の学生...

-

農学部生がオリジナルブレンドコーヒー「ROOT」「LEAF」を開発

【本件のポイント】 農学部生がプロジェクトを立ち上げ、オリジナルコー...

<!-- GET_Template id="summary_imageMain" module_id="" message="" -->

id: summary_custom

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

物件情報用カスタムフィールド画像を表示するためのサマリーですパラメーターがありません。

<!-- GET_Template id="summary_custom" -->

id: entry_list_pickup

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

id: body_default

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

エントリー本文を表示しますユニット開始前にインクルードの条件に合うファイルがあった場合、カスタムフィールドの表示ができるようになっています

ページャー、日付の表示はモジュールIDを作成して調節します

| module_id | モジュールIDを指定します |

|---|

龍谷大学深草キャンパスに 学びの総合窓口「Campus HUB」を9/1開設

—学修者本位の教育と教職員の業務改革を実現する、新たな教学支援の拠点<HUB>―

【本件のポイント】

- 学生が所属する学部を問わず、教学に関する相談や手続きをスムーズに行えるよう、学生窓口を一つの拠点に集約。利便性が向上するとともに、すべての学生に対して均質で質の高い教学サービスを提供する体制を整備。

- 無印良品を展開する「株式会社良品計画」が施設内の家具や内装のデザインを監修。「深草を森にする」というコンセプトのもと、訪れる学生や働く教職員にとって居心地の良い空間を実現。

- 業務内容に応じた多様な働き方を可能にするオフィス環境を整備。職員同士の連携や新たな発想を生み出す仕組みを取り入れ、職員の業務効率化と柔軟な働き方の実現を目指す。

【本件の概要】

2025年9月1日より、龍谷大学深草キャンパスに「Campus HUB」を開設します。Campus HUBとは、これまでの各学部教務課の窓口を1つの拠点に集約し、学生が所属する学部に関わらず、教学全般に関する問い合わせや手続きができる「学びの総合窓口」です。

コロナ禍を経て、DX化などの技術革新が進み、学生サービスの提供も多様化している中で、均質的でより利便性の高い教学サービスの提供が求められています。学生窓口を一元化することで、学生の声をより幅広く集約し、学生支援や教学サービスに反映することで、学修者本位の教育への転換を目指します。

施設内は、無印良品を展開する「株式会社良品計画」が家具や内装のデザインを監修しました。本学深草キャンパス施設整備の「深草を森にする」というコンセプトと調和し、天然木などの自然素材を生かしたシンプルで明るい空間に、オフィスグリーンを多く配置することで、訪れる学生や働く教職員にとって居心地の良い空間を実現しました。また、ミーティングスペースやカフェワークスペースを設置しています。職員間のコミュニケーションの活性化を促し、横断型業務やプロジェクト型業務など、業務内容に応じた柔軟な働き方を可能にするオフィス環境を整備しています。

Campus HUBは、学生の利便性を高め、教学サービスを充実させるとともに、職員の働き方改革を推進し、創造的な事業を生み出す新たな教学支援の拠点<HUB>として展開していきます。

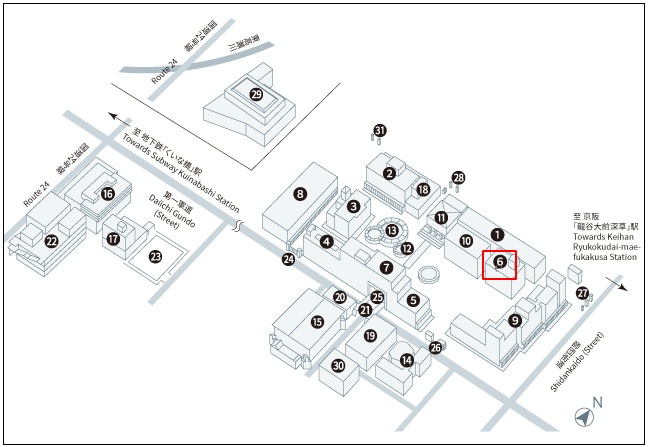

【設置場所】

深草キャンパス8号館1階

キャンパスマップ⑥

https://www.ryukoku.ac.jp/about/campus_traffic/fukakusa.html

問い合わせ先:龍谷大学 教学支援部(Campus HUB)

Tel 075-645-8637 camhub@ad.ryukoku.ac.jp https://www.ryukoku.ac.jp/campushub/

学生レポート「Hello,瀋陽」中日青少年サマーキャンプ_瀋陽師範大学生・他大生のみんなとの最高の出会い【R-Globe】

私たち、「Hello,瀋陽」中日青少年サマーキャンプ参加者5名と引率の唐先生合わせて6名は、関空ターミナル1へ午前6時集合に向けてそれぞれ空港近郊に前泊したり車を早朝から走らせたりしました。Day 1となる2025年8月26日の関門は2つありました。1つ目は、そもそも朝起きられるかということで、2つ目は世界でも有数大きな北京国際空港での国内乗り換えが1時間35分しかない中で乗り換えを成功させるということでした。私は前泊で関空内のカプセルホテルに泊まりましたが、朝起きられるか不安な中で帰りの便の預け入れ荷物の有無やAlipayがちゃんと現地で使えるのかなど懸念事項もあったがゆえになかなか寝付けず、結局3時間程しか眠れずに冷水のシャワーで目を覚まして集合場所へ向かいました。

幸い天気に恵まれフライトに遅延が出なかったり、エア・チャイナの方が乗り継ぎ時間の短さを考慮して下さり席をさらに空いた席の前方に移動する対応をとって下さったおかげもあり、なんとか無事に瀋陽行の便に搭乗することが出来ました。引率の唐先生なしではきっと空港で路頭に迷っていたと思います。北京国際空港は本当に天井が高くて広大で、よく人がこんな巨大な建造物をつくれたなあと感動しました。無事午後4時頃に瀋陽桃仙国際空港に降り立ちました。私たち5人はみんな初めての訪中だったのですが、まずは何より瀋陽市の冷涼な気候に感激しました。龍谷大学のある京都市はまるでエアコンの暖房をつけているかのうような温風に湿気の多さが相まって夏はエアコンなしでは到底過ごすことは出来ませんが、瀋陽市はまるで23°に設定している快適な部屋のように気持ちが良いものでした。瀋陽市人民政府外事弁公室の楊さんの案内をいただき、まずはバスに乗って瀋陽師範大学の近くにあるホテルへと向かいました。ここでもまた、その規模に圧倒されました。それもそのはず、エレベーターに乗ると最上階が23階で、部屋の天井は私の家の2倍はあろうかという高さでした。

次は、他大学や高専の学生さんたちと顔合わせをした後に今日のメインである瀋陽師範大学の日本語学科の学生さんたちとの交流です。師範大の正門は確かに一対の塔のようになっていますが、大きすぎるがゆえに最初は正門だと認識出来ませんでした。龍谷大学の正門の高さを3倍にして門の幅を10倍したようなイメージです。大学の構内はまるで一つの街のような広さでした。瀋陽師範大学は1951年に最初は小中学校の先生を育成する教育機関として建学され、今では25の学部を設置する世界に開かれた東北地方有数の総合大学です。瀋陽師範大学の日本語学科の皆さんは私たち日本人学生を拍手で出迎えて下さり、少し気恥ずかしかったもののとても嬉しかったです。日本語学科の教授から瀋陽市と瀋陽師範大学の概要の説明をいただいた後、日本語学科の周さんと肖さんはそれぞれ日本語で瀋陽市と瀋陽師範大学についてより詳しい発表をして下さいました。2人とも、とても流ちょうな日本語で全体を捉えつつそれぞれの詳細について説明していて、瀋陽について事前学習以上に詳しくなることができました。

その後班に分かれてお互いを知るために時に紙に漢字を書いたり、英語を介したりしながらどちらの国の学生も意思疎通を図ろうと懸命で、相手の伝えたいことが分かったり自分の言いたいことが伝わったりした時はパっと顔が輝いていたことが印象的でした。交流会の後は、師範大の学食で師範大の学生さんたちに注文の仕方を教えて頂き私は餃子を10個食べました。そこはまるで空港内にあるフードコートのようにおしゃれな空間で、しかもどれを食べても本当にほっぺたが落ちそうなほど美味しかったです!学食の餃子は今まで食べた餃子が霞むほど一番美味しかったです。みんなが食べ終わった後は、少し離れたところにある老北市という夜市でそのカラフルなネオンに包まれながら屋台の美味しい食べ物を食べました。まず横浜中華街の門の3倍くらいの大きさの門に圧倒されました。私は1mほどあるジンギスカンの串焼きを食べたのですが、羊肉特有のくさみが全く無くて、本当に美味しかったです!仲良くなった中国人の友達が「これは美味しいけど辛いです」と言いながら水を買ってくれたことがとても嬉しかったです。日本語学科のみなさんは、とても気さくで優しい上に貪欲に日本語を使いたいという気迫が伝わってきて、大学での学問に対するあるべき姿勢を垣間見たような気がして背を正しました。初めて日本語学科のみなさんに会ったときにはこんなにも仲良くなれるとは想像もしていませんでしたが、別れ際には笑いながら肩を組んで写真を撮っていて、一瞬一瞬が本当に楽しかったです。これはそんな雰囲気を醸成してくださった日本語学科のみなさんのおかげです。

記事作者:国際学部1年生 池内 太陽

【海外フィールド研修】グアムでの現地研修を実施!

8月24日午前、受講生14名(他、担当教員2名、経済学部同窓会2名)がグアムに向けて出発しました。

研修期間は8月24日(日)から8月31日(日)までです。グアム大学では、語学学習をはじめ、グアムの歴史や文化、地域観光に関する理解を深めていきます。また、在ハガッニャ日本国総領事館、グアム政府観光局、グアム博物館への訪問も予定されています。

本研修を通じて、受講生一人ひとりが国際的な視野を広げ、今後の成長と活躍に繋がることを期待しています。

■「海外フィールド研修」

事前・事後学習(今年度は12月実施予定)とグアム大学での研修(1週間)を組み合わせた経済学部独自の短期海外研修プログラム。

帰国後の語学学習の継続や高年次での中長期の海外留学への橋渡しを意図し開講しています。

【9/28】龍谷大学ウィークエンド 無料法律相談 in 奈良を開催します

<!-- GET_Template id="body_default" module_id="" -->

id: category_list

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

サブカラムで使用しているカテゴリーリストを表示します| module_id | モジュールIDを指定します |

|---|

<!-- GET_Template id="category_list" module_id="" -->

id: category_entry_summary

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

カテゴリーエントリーサマリーを表示しています| module_id | モジュールIDを指定します |

|---|

-

【社会福祉学科】「いのち」を考えるための実践的教育プログラム「アイリンブループロジェクト」

2023年4月22日(土)「いのち」を考えるための実践的教育プログラムの一環で、基礎演習の授業に「アイリンブループロジェクト」のプロジェクトリーダーの菅原淳一さんにお越しいただきました。東日本大震災で津波被害に遭い亡くなった佐藤愛梨ちゃん(当時6歳)が発見された場所に咲いたフランス菊「あいりちゃん」を全国に広めることで、いのちの伝承と防災教育を目指しているのがアイリンブループロジェクトです。愛梨ちゃんは生きていたら、受講した学生と同じ歳。学生たちは、菅原さんの話と、事前に録画しておいた愛梨...

-

2025年度日本学生支援機構大学院第一種奨学生「特に優れた業績による返還免除制度」の申請について

日本学生支援機構大学院第一種奨学生「特に優れた業績による返還免除制度」の申請について、以下の通り受け付けます。 1.制度 「特に優れた業績による返還免除制度」とは(「日本学生支援機構ホームページ」抜粋) 大学院において第一種奨学金の貸与を受けた学生であって、貸与期間中に特に優れた業績を挙げた者として日本学生支援機構が認定した人を対象に、その奨学金の全額または半額を返還免除する制度です。 学問分野での顕著な成果や発明・発見のほか、専攻分野に関する文化・芸術・スポーツにおけるめざましい活躍...

-

ツボカビに狙い撃ちされる植物プランクトン -集中的多重感染- ~植物プランクトンへのツボカビ寄生における集中的感染パターンの解明~

龍谷大学先端理工学部 三木健教授らの国際研究グループが 数理モデリング・揮発性有機化合物測定を統合した分析手法を開発 有害藻類制御や生態系評価分野への波及を期待 【本件のポイント】 湖の植物プランクトンに広く見られるツボカビの寄生について、プランクトンの集団の中にツボカビ寄生の集中する個体が存在することを発見しました。さらにこの集中的感染パターンが生じる機構を明らかにするための分析手法を開発しました。今回の結果は、淡水生態系においてツボカビ感染症が介在する物質循環の評価精度の向上や、有...

-

テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。

-

3/22(火)11:00~『Ryukoku Student Home光輝』 開寮セレモニー開催 京都で初めて龍谷大学と株式会社共立メンテナンスが業務提携を締結し、専用寮を2022年4月 オープン

『Ryukoku Student Home光輝』 開寮セレモニー 日 時:2022年3月22日(火)11:00~11:40 <受付10:30~>※雨天決行 場 所:京都市伏見区深草西浦町8丁目67番 Ryukoku Student Home光輝 内 容: ・ 開式の辞 ・ 株式会社共立メンテナンス 式辞 代表取締役社長 中村 幸治 ・ 龍谷大学 式辞 学長 入澤 崇 ・ RA(※)リーダー挨拶 ・ 除幕式 ・ 閉式の辞 主 催:株式会社共立メンテナンス/龍谷メルシー株式会社/龍谷大学 申 込:最下段、問い合わせ先までご連絡ください。 【本件のポイント】 京都エリア初となる株式会社共立...

-

経営学部藤岡ゼミが農学連携りんごプロジェクトの一環として青森県弘前市を訪問

経営学部藤岡ゼミ(マーケティング専攻)4日回生19人は、農学連携りんごプロジェクトの一環として2017年9月7日(木)から8日(金)の2日間、青森県弘前市を訪ねました。農学連携りんごプロジェクトは、りんご生産量日本一である青森県弘前市の20代から30代の若手りんご農家と連携し、SNSや情報発信型カフェ、ポップアップストアなどのオウンド・メディア(自前メディア)を用いて情報発信を行い、若年層のりんご消費活性化を図るプロジェクトです。 2回目となる今年の合宿では、プロジェクトにご協力いただくりんご農家に加え、品種知...

-

公募推薦(2教科型)、一般選抜入試、共通テスト利用入試について、対面形式での入試説明会を開催します(要予約・先着順・定員制)。 ※事前予約制(1申込につき、同伴者1名まで申込可能。定員に達し次第受付終了) 資料配布コーナーに、大学案内、入試要項、学部パンフレット、過去問題集を設置します。 新型コロナウイルス感染症対策をとりながら、入試に関する質問にお答えする個別相談会も実施します。 <スケジュール> 15:00~ 入試説明会(公募推薦(2教科型)、一般選抜入試、共通テスト利用入試) 15:40~ 個別相談会 イベン...

-

龍谷大学入試アドバイザーが、各地の進学相談会で受験生の個別相談に対応。 キャンパスの雰囲気や大学生活、入試制度、学費、各学部の特色等について分かりやすくご説明します。

-

2019年度第4回 龍谷大学法情報研究会 公開研究会【犯罪学研究センター協力】

龍谷大学法情報研究会は、下記のとおり公開研究会を開催いたします。 --------------------------------------------- 2019年度第4回 龍谷大学法情報研究会 日 時:2020年1月31日(金)18:00~20:30 場 所:龍谷大学 紫光館 4階401教室【>>アクセス】 テーマ: 1.法情報概念の再構成 郭 薇氏(静岡大学) 2.予算委員会における改憲議論のマルチモーダル分析 片岡 邦好氏(愛知大学) 3.アジアにおけるグリーン犯罪学の可能性 小松原 織香氏(龍谷大学 矯正・保護総合センター嘱託研究員) 4.「12/1 法教育フェスタ2019 i...

-

龍谷大学入試アドバイザーが、各地の進学相談会で受験生の個別相談に対応。 キャンパスの雰囲気や大学生活、入試制度、学費、各学部の特色等について分かりやすくご説明します。 主催業者:栄美通信

-

公開研究会・シリーズ「戦争と犯罪」第4回【犯罪学研究センター共催】

龍谷大学 犯罪学研究センター(CrimRC)は、世界で後を絶たない戦争犯罪をテーマに、2022年5月から公開研究会・シリーズ「戦争と犯罪」をオンラインで共催しています。 同企画は、元共同通信の記者で、国家による犯罪を告発してきたジャーナリスト・舟越美夏氏(犯罪学研究センター嘱託研究員)によるものです。 メディアで語られる機会の少ない、現地のリアルな情報を共有していただきます。ぜひご参加ください。 【>>お申込みフォーム(Peatix)】 ※申込期限:6/30(木)17:00 公開研究会・シリーズ「戦争と犯罪」 第4...

-

テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。

-

国際学部 履修<履修登録手続編> ■履修<履修登録手続編>重要 履修<履修登録手続編>(通し)「時間割の組み方、登録の仕方、注意事項など」 20分 ※以下の動画は履修<履修登録手続編>(通し)を分けたものです。 1.履修登録の準備 基本事項の確認「基本事項を確認しよう」 3分半 2.履修登録の流れ「履修登録の流れ」 1分 3.時間割 必修科目編「時間割を組んでみよう 必修科目編」 2分半 4.時間割 教養科...

-

■履修<履修登録手続編>重要 履修<履修登録手続編>(通し)「時間割の組み方、登録の仕方、注意事項など」 20分 ※以下の動画は履修<履修登録手続編>(通し)を分けたものです。 1.履修登録の準備 基本事項の確認 「基本事項を確認しよう」 3分半 2.履修登録の流れ 「履修登録の流れ」 1分 3.時間割 必修編 「時間割を組んでみよう 必修科目編」 2分半 4.時間割 教養科目編 「教養科目で残りの科目を決めよう」 4分半 5.予備・事前登録 「科目を決めたら登録しよう 予備・事前登録」 2分半 6.本登録 「本登録しよう...

<!-- GET_Template id="category_entry_summary" module_id="" -->

id: link_list

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

サブカラムで使用してるリンク集のリストを表示します見出し内に挿入されるカスタムフィールドのアイコン対応に対応しています

| module_id | モジュールIDを指定します |

|---|

<!-- GET_Template id="link_list" module_id="" -->

id: tagfilter

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

id: news_list

作成者KDL藤川

作成日2017/04/26

id: news_list_see_more

作成者KDL藤川

作成日2017/05/12

id: news_latest_list

作成者KDL藤川

作成日2017/05/12

id: news_detail

作成者KDL藤川

作成日2017/04/26

id: event_list

作成者KDL藤川

作成日2017/04/26

id: event_list_see_more

作成者KDL藤川

作成日2017/05/12

id: event_latest_list

作成者KDL藤川

作成日2017/05/12

id: event_detail

作成者KDL藤川

作成日2017/04/26

id: news_chart

作成者KDL沖

作成日2017/05/08

id: event_chart

作成者KDL沖

作成日2017/05/08

id: attention_list

作成者KDL藤川

作成日2017/05/15

id: news_items

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

id: tag_list

作成者KDL藤川

作成日2017/05/01

コメント

フッターで使用されているナビゲーションを表示します見出しはモジュールのカスタムフィールドで設定できます