【報告】社会連携・社会貢献活動報告会「EFFECTOR’sフェスタ」でセンターの活動事例を発表しました。

3月24日(日)に深草キャンパス和顔館のアクティビティホールにて、社会連携・社会貢献活動報告会「EFFECOR’sフェスタ」が行われ、ボランティア・NPO活動センター学生スタッフの竹本智紀さん(法学部2回生)が学生スタッフ企画「深草児童館サマーフェスティバル」を活動事例としてプレゼンテーションしました。

「深草児童館サマーフェスティバル」は、深草キャンパス近隣の同児童館で学生スタッフがボランティアをする中で生まれた企画で、児童館に通う子どもたちに夏休みの最高の思い出をつくってもらおうという目的で始まり、今年度で5年目になります。

また、龍大生にボランティアの良さ、児童館の存在を知ってもらうことももう一つの目的として掲げ、学生スタッフ以外の一般学生にも参加を呼び掛けてボランティアの楽しさややりがいを感じてもらうきっかけ作りにもなっています。2018年度は8月22日(水)に実施し、学生スタッフも含めた総勢37名の龍大生が参加しました。

活動事例発表では、本学学生の他に他大学の学生やオープンキャンパス参加の高校生も聴いてくれました

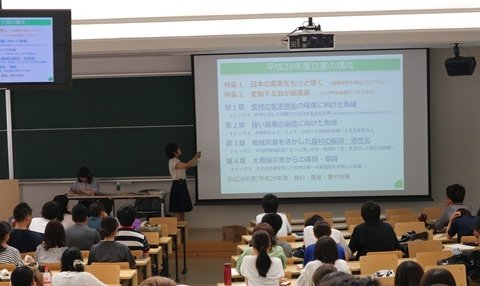

深草学生スタッフの竹本さん(法学部2回生)がプレゼンテーション

EFFECTOR’sフェスタでは、活動事例プレゼンテーションの他にその事例のポスターセッションもあり、本学が今後積極的に取り組む予定のSDGs*(持続可能な開発目標)に掲げられている17のゴールのうち、どのゴールに関連する取り組みかもポスターに表示されました。「サマーフェスティバル」は、主に④(質の高い教育をみんなに)、⑪(住み続けられるまちづくりを)に繋がると考えました。

当日参加者約には、より“共感する”取り組みのポスター横に貼るEFFECTOR’sシールが配布され、サマーフェスティバルにシールを貼ってくれた方もいました。

今後もセンターでは、様々な社会連携・社会貢献活動に取り組んで行きたいと思います。

ポスターセッションで展示した「サマーフェスティバル」のポスター

ポスターセッションで説明している様子