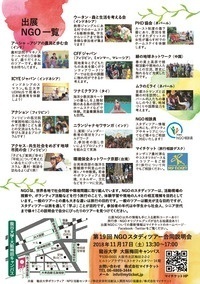

【ご案内】NGOスタディツアー合同説明会

来年(2019年)の春休みに海外でのスタディツアー、ワークキャンプを企画しているNGO団体が集まり合同説明会を実施します。

「ツアーの具体的な内容を聞きたい」

「初めてでも、一人でも参加できるの?」

そんな疑問をNGOのスタッフから詳しく聞くことができます。

国際協力やNGO、ボランティア活動に関心がある、スタディツアーへの参加を迷っている人にぴったりな説明会です。

■日時:2018年11月17日(土)13:30~17:00

■会場:龍谷大学大阪梅田キャンパス(JR大阪駅桜橋出口から徒歩4分)

■内容:NGO団体による合同説明会

出展NGO団体についての詳細情報はこちら→

http://myticket.jp/guidance/study-tour-guidance

■参加費:無料

■申し込み:不要

■入退場自由

■抽選会も実施します。時間は16:00以降です。

■共催:龍谷大学ボランティア・NPO活動センター

特定非営利活動法人関西NGO協議会

株式会社マイチケット

■問合せ:ボランティア・NPO活動センター

【TEL】深草キャンパス 075-645-2047

瀬田キャンパス 077-544-7252

【E-mail】ryuvnc@ad.ryukoku.ac.jp