2024年2月14日(水)13:30~15:00、政策学部・地域協働総合センター主催、オンラインフォーラム「テクノロジーと地域再生」が開催され、66名が参加しました。

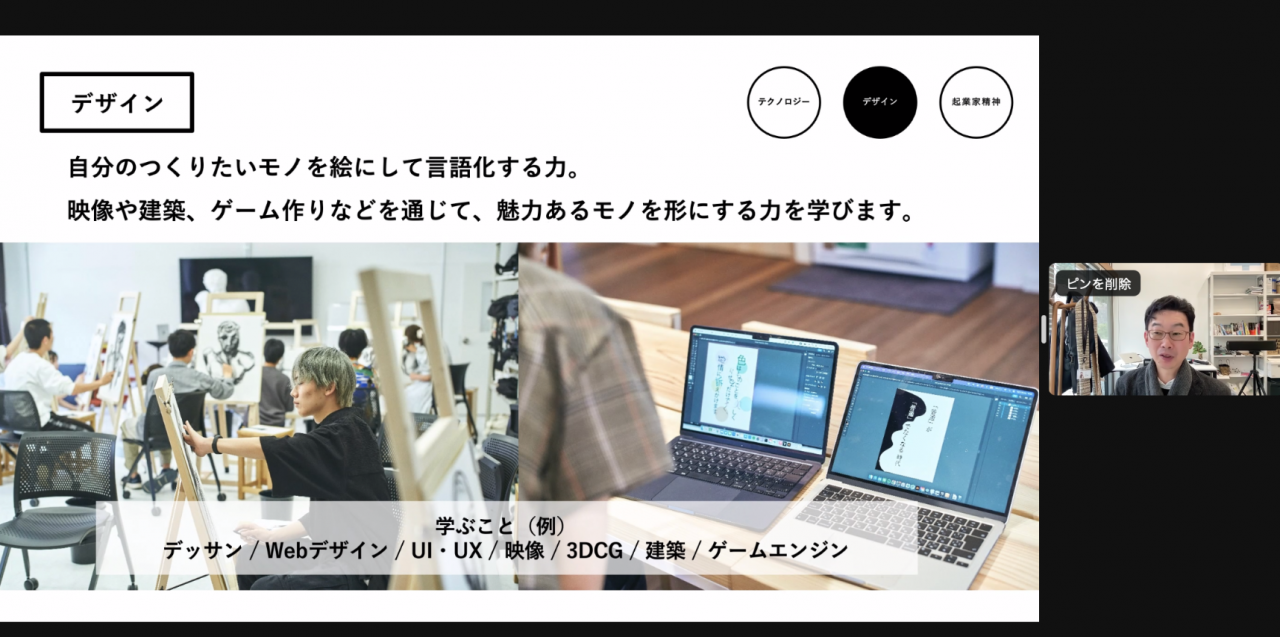

■神山まるごと高専

最初に、神山まるごと高等専門学校デザイン・エンジニアリング学科佐野淳也准教授から、「テクノロジーとデザインで人間の未来を変える学校〜神山まるごと高専の挑戦」と題して講演をいただきました。そのあと1期生の名和真結美さん、金谷尚興さん、鈴木カヲルさんから、それぞれが取り組んでいるマイプロジェクトについて紹介がありました。

神山まるごと高専は、日本で約20年ぶりに2023年4月徳島県神山町に新設された高専です。1学年40人定員、5年間学びます。全国から集まった1期生44名の男女比は半々で、他の高専より女性が多いことが特徴の一つ。起業家精神、人と一緒につくる力、コトを起こす力、隣人と生きる力を育てるという教育構想のもと、プログラミング、電子工学、デザイン、問題解決などを学ぶカリキュラムが組まれています。

探求学習プログラムであるマイプロジェクトでは、身の回りの課題や関心をテーマに自分のプロジェクトを立ち上げ、学生が主体的に実施していきます。名和さんは「哲学カフェ」、金谷さんは「学校ハイテク化計画」、鈴木さんは「将来世代にバトンをつなげる研究プロジェクト」に取り組んでいるところです。

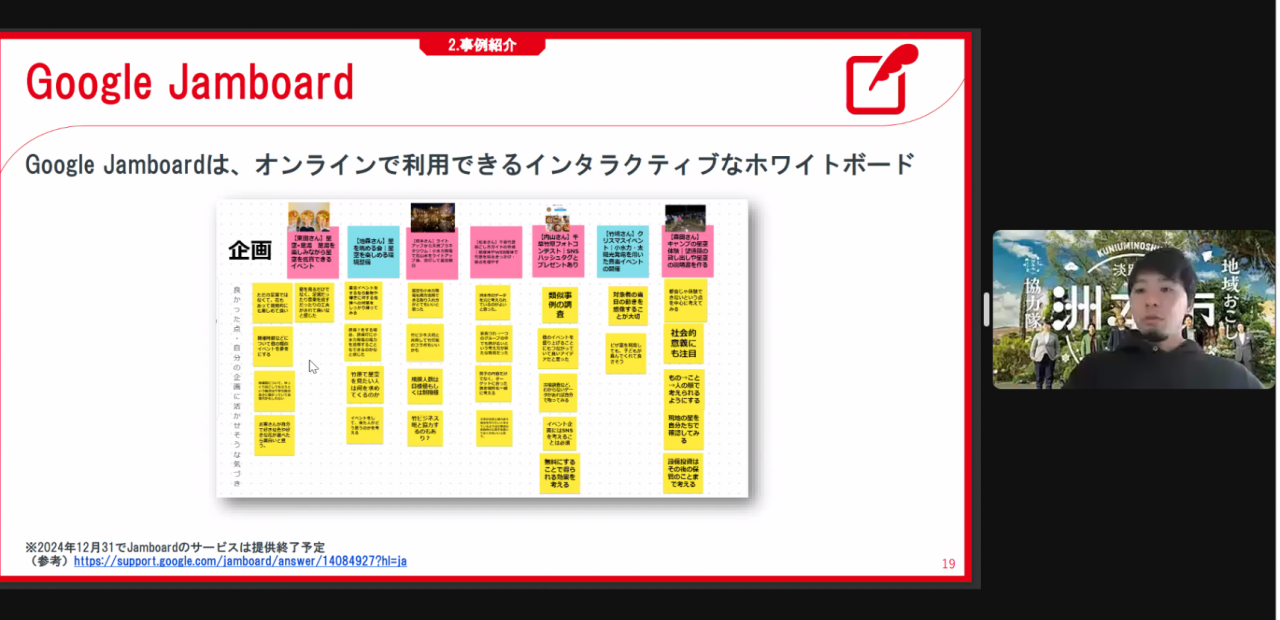

■洲本市地域おこし協力隊

次に、洲本市地域おこし協力隊小林 力氏から、「淡路島・洲本で実践、学生と地域を変える」と題して事例を紹介いただきました。龍谷大学と洲本市は、2014年から「地域人材育成及び地域活性化に係る相互協力に関する協定」を締結し、政策学部政策実践・探究演習(国内)洲本プロジェクトが活動を続けてきました。

小林氏は2021年地域おこし協力隊員に着任、地域と大学生のプロジェクトを支援してきました。IT企業でシステム開発に携わった経験を活かし、Google Maps、Zoom、Loom、LINE、Jam boardなどのツールをプロジェクトに取り入れています。対面とオンラインの両方を使い分け、遠隔地コミュニケーションを豊かにする方法を紹介しました。

■龍谷大学ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンター

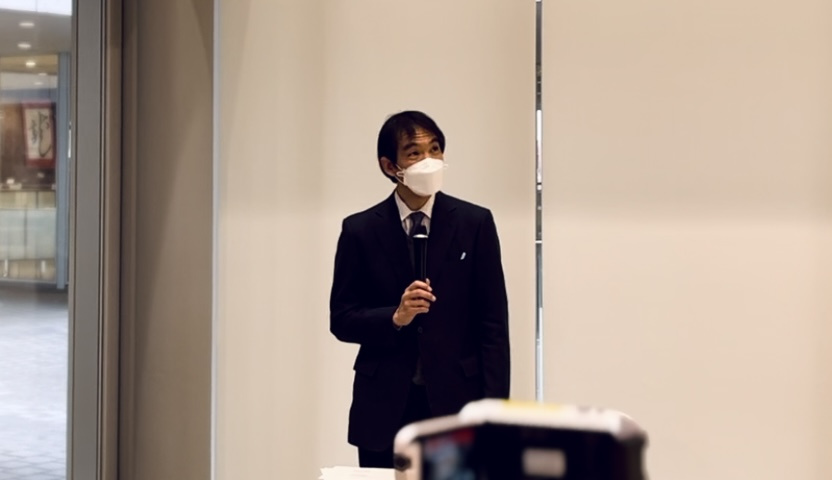

最後に、龍谷大学ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンター並木州太朗氏から、「社会起業家の”リアル”を伝えるバーチャルフィールドワーク」と題して事例を紹介いただきました。

バーチャルフィールドワークはコロナ禍で移動が叶わなかった時期に、ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンターの社会起業家育成事業で開発した方法です。インタビュアーとスタッフが現地に赴き、Zoomに接続したスマートフォンやiPadを通して、教員や学生に映像と音声を届けます。

室内におけるインタビューや工場見学などの屋外で利用することができます。感染リスクの低減、交通費の削減、録画・配信できるメリットがあり、デメリットに匂いや雰囲気が伝わらない、現地への愛着がわきにくい、移動中や宿泊先でのコミュニケーションがない点が挙げられました。今後にむけて、VR(Virtual Reality)を活用した海外フィールドワークの可能性を考えています。

上記3つの話が互いに絡まりながら立体的に見えた内容でした。社会課題にむきあいコトを起こす力、社会起業家の育成、PBLへのIT活用など、参加者の皆様に役立つ情報を発信できたと思います。

*本フォーラムは、京都市「学まち連携大学」促進事業によって開催されました。