「エシカル・クラブ」の取り組みを紹介!【経済学部】

6月6日(木)に深草キャンパスにて、経済学部の神谷祐介ゼミの学生を中心に構成している「エシカル・クラブ」が活動を行いました。

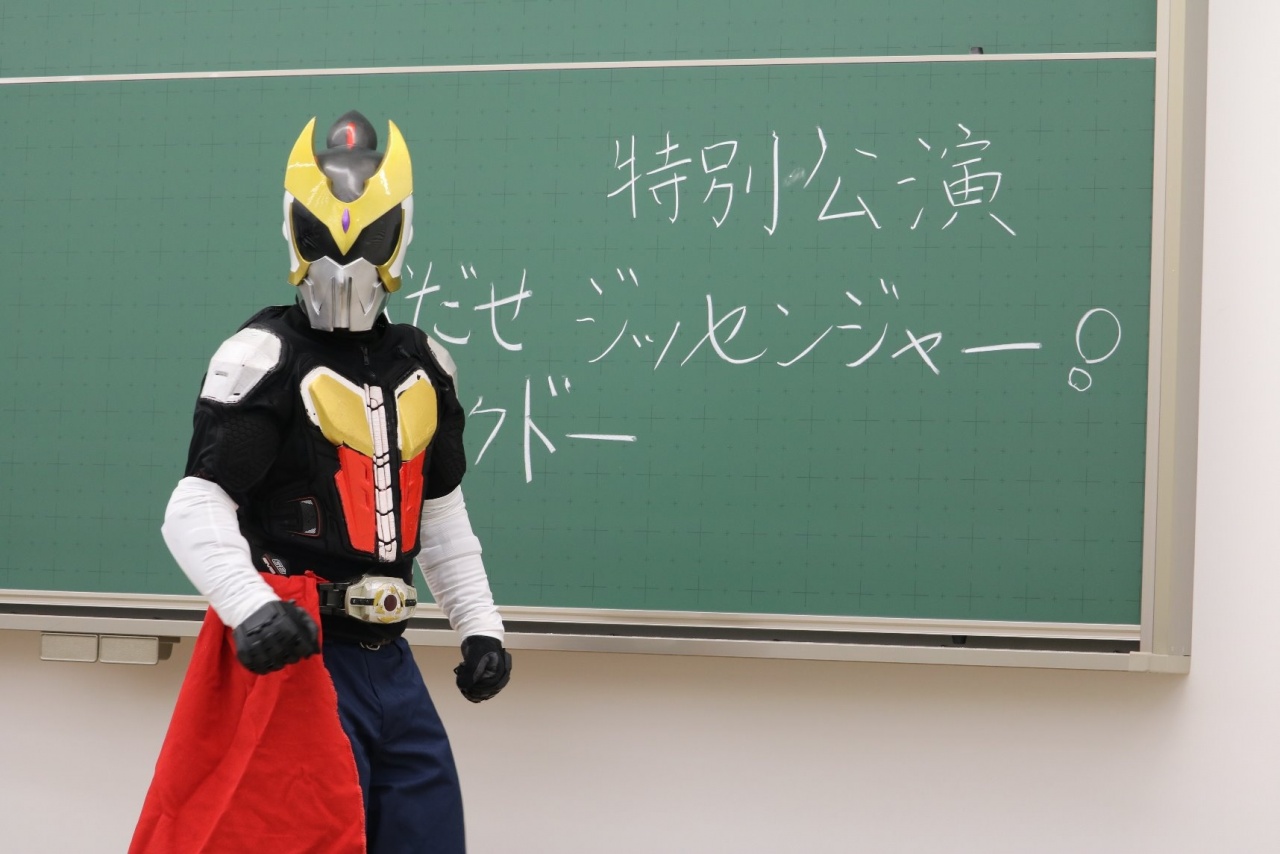

この日は、キャンパス近隣の小学生を対象に、世界の出来事や、「持続可能な開発目標(SDGs)」をコンセプトとした参加型ワークショップを実施し、クイズやゲームを通じて、これらを分かりやすく知ってもらう機会を設けました。

このワークショップでは、3年生の内畑谷幸宜さん(谷ゼミ所属)の司会と、学生によるファシリテーションのもと、この日のために学生が独自に考案した「等身大エシカルすごろく」を行い、参加した小学生と一緒に楽しみました。

ワークショップに参加した小学生からは、今後自分自身で取り組みたいこととして、「ゴミをださない」、「ゴミを片付ける」、「木を折らないようにする」といったことが挙げられました。

今後も神谷ゼミと「エシカル・クラブ」では、今回のような活動を継続的に実施し、エシカルやSDGsの概念を楽しく普及させていきたいと考えています。

コメント

フッターで使用されているナビゲーションを表示します見出しはモジュールのカスタムフィールドで設定できます