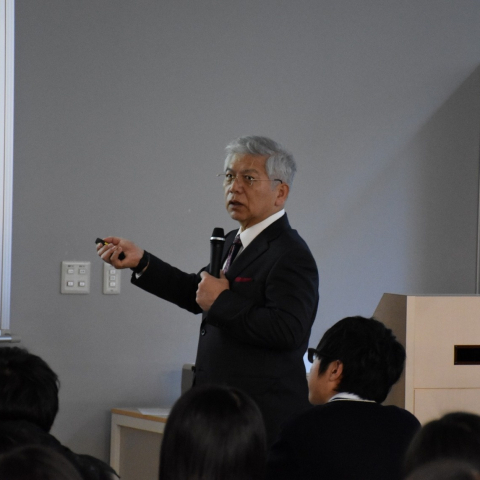

実践真宗学研究科修了生へのメッセージ【文学部】【実践真宗学研究科】

龍谷大学大学院実践真宗学研究科 修了生へ

慈光照護のもと、本研究科の教育課程を修了なさいましたこと、誠におめでとうございます。大学院への進学以来、悩み立ち止まる日々もあったことでしょう。それでも教員や仲間と共に研鑽し、反省しながら努力を積み重ね、修士論文をまとめるためによく頑張ってこられました。

あなたの研究は、親鸞聖人のみ教えに学びながら、文献研究と臨床実習を組み合わせ、世界の苦悩を理解し、諸課題の解決に向けて、宗教者がいかに実践できるのかについて明らかにされたものです。私たち教員はあなたの先進的な研究を誇りに思います。

このたび、新型コロナウイルス感染拡大の心配が広がり、本学では学生の安全を守るために卒業式と大学院修了式が中止になりました。修了証書授与式やパーティが開催できないのは残念です。しかし、それぞれの居場所で、仏様に手を合わせて、あなたの修士課程修了を心からお祝いしています。

こうした危機に直面して、宗教者の姿勢が問われます。新型コロナウイルス感染でお亡くなりになった方々を追悼するとともに、感染者に心からお見舞い申し上げたいと思います。治療と感染防止に献身している医師や関係者に感謝申し上げます。私たちも自らと大切な方々の安全を守っていきましょう。

親鸞聖人は「正信念仏偈」にこう記されています。

極重悪人唯称仏 我亦在彼摂取中

煩悩障眼雖不見 大悲無倦常照我

「罪の人々み名をよべ われもひかりのうちにあり

まどいの眼には見えねども ほとけはつねに照らします」

極重悪人なる私がただ念仏する時、仏の摂取不捨の願いの中にあります。自己中心的な煩悩で眼をさえぎられ、たとえ摂取の光明が見えなくても、阿弥陀如来は見捨てることなく飽きることなく私を照らしてくださっています。私たち教員も、これからのあなたを変わらずに応援しています。

いかなる時も、大悲が共にあらんことを。

南無阿弥陀仏

令和2年3月10日

龍谷大学大学院実践真宗学研究科教員一同