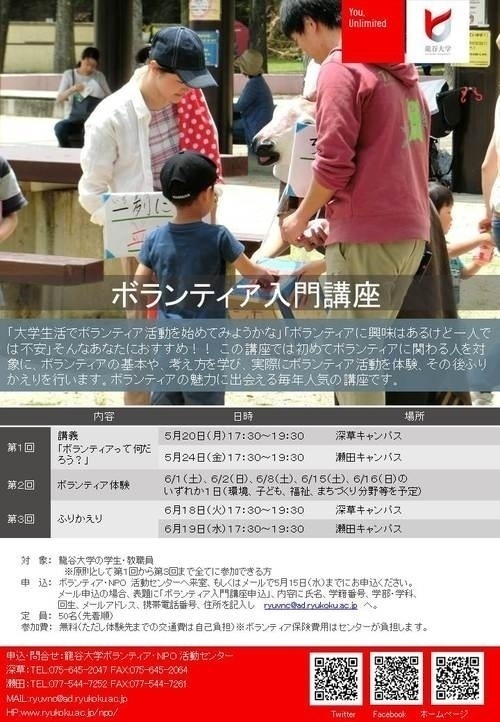

【募集】ボランティア入門講座 参加者募集!

「大学生活でボランティア活動を始めてみようかな」「ボランティアに興味はあるけど一人では不安」そんなあなたにおすすめ!!

この講座では初めてボランティアに関わる人を対象に、ボランティアの基本や考え方を学び、実際にボランティア活動を体験、その後ふりかえりを行います。ボランティアの魅力に出会える毎年人気の講座です。

2018年度の様子はこちら

2019年度の内容:

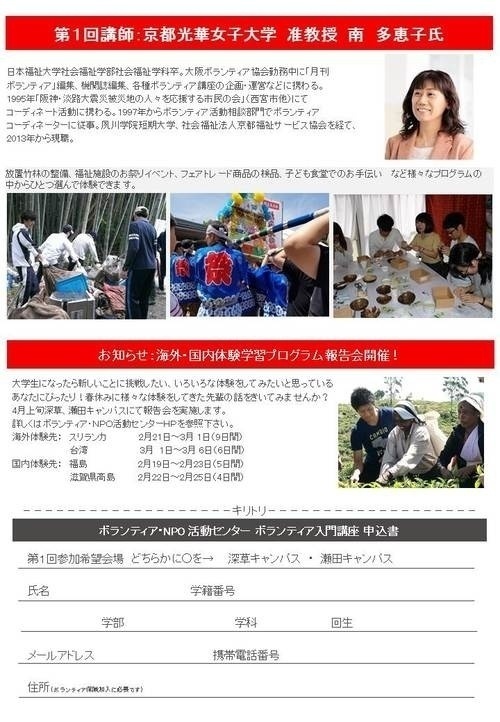

【第1回】講義「ボランティアって何だろう?」

講師 南 多恵子 氏(京都光華女子大学 准教授)

5月20日(月)17:30~19:30 深草キャンパス 和顔館B106教室

5月24日(金)17:30~19:30 瀬田キャンパス 2号館多機能教室

【第2回】ボランティア体験

6月1日(土)、6月2日(日)、6月8日(土)、6月15日(土)、

6月16日(日)のいずれか1日体験 ※6/8は調整中

(環境、子ども、福祉、国際、まちづくり分野等を予定)

【第3回】活動のふりかえり

6月18日(火)17:30~19:30 深草キャンパス 和顔館B106教室

6月19日(水)17:30~19:30 瀬田キャンパス 2号館多機能教室

■募集対象:龍谷大学の学生・教職員

※原則として第1回から第3回まで全てに参加できる方

■募集人数:50名(先着)

■参加費:無料 ※第2回の体験先へ向かう交通費は自己負担です。

※ボランティア保険はセンターが負担します。

■申込方法:

・ボランティア・NPO 活動センターへ来室、もしくはメールで5月15日(水)までに

お申込ください。

・メール申込の場合、表題に「ボランティア入門講座申込」、内容に

第1回参加希望会場(深草OR瀬田)、氏名、学籍番号、学部・学科、回生、メールアドレス、

携帯電話番号、住所を記入し、ryuvnc@ad.ryukoku.ac.jpへ

・申込後の連絡はメールでやりとりすることが多いため、@ad.ryukoku.ac.jpが

受信できるように設定しておいてください。

■申込・問合せ:ボランティア・NPO活動センター

【TEL】深草キャンパス 075-645-2047/瀬田キャンパス 077-544-7252

【E-mail】ryuvnc@ad.ryukoku.ac.jp