8月25日・8月26日 オープンキャンパスでの経済学部イベントを紹介!

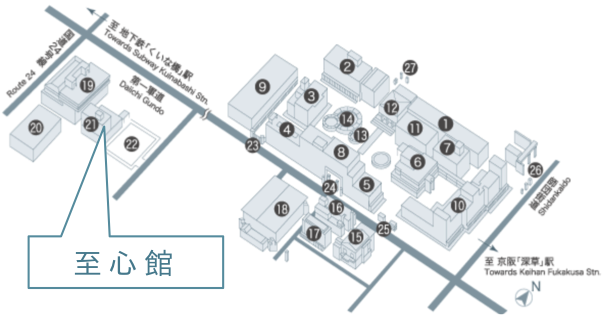

8月25日(土)、8月26日(日)に深草キャンパスで開催される「龍谷大学オープンキャンパス 2018」での経済学部イベントを紹介します。

Event1 経済学部紹介イベント「-魅力溢れる経済学部ライフ!-」

8/25(土)・8/26(日) 1回目:11:00~11:30 2回目:14:45~15:15 22号館101教室

※1回目、2回目は同じ内容です。

経済学部生が経済学部での学びや学生生活等、龍谷大学の魅力を紹介します。身近な経済学の考え方を説明したり、実際の活動写真等を交えて各学年での学びを説明したりすることで、わかりやすく経済学部での学修内容を発表します。このイベントに参加すると、経済学部に入学することで、どのような経験ができ、どのような学生になれるのかがわかります。

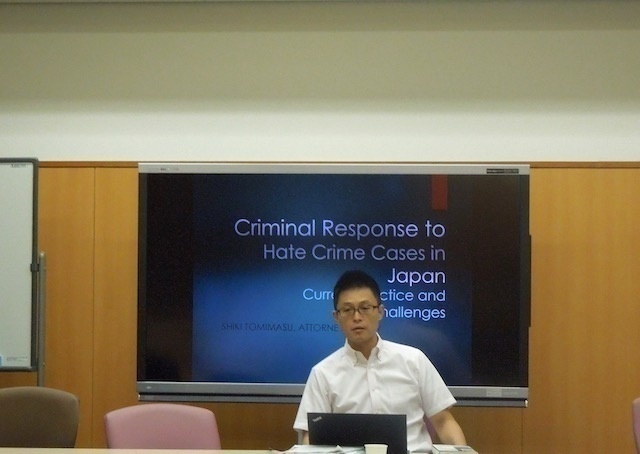

Event2 模擬講義「経済学は心と行動の科学です」

経済学部・谷 直樹准教授(金融論)

8/25(土)・8/26(日) 1回目:12:30~13:00 2回目:16:15~16:45 22号館101教室

皆さんは大学で何を学ぶか真剣に悩んでいることでしょう。私も悩みました。経済学部では何を学び、将来にどうつながるのか。英国の高校に留学して将来を模索した私自身の経験も交えながらお話しします。

経済学部の魅力は、極めて応用範囲の広い経済学独特の「方法」を習得した上で、驚くほど多様なテーマの研究に取り組む教授陣のゼミに所属できることです。実は経済学は、経済現象だけをテーマにするわけではなく、人間社会のあらゆる現象の奥底にある本質を「経済学的方法」で探る学問なのです。人間は心を持ち、完全には読みきれない交渉相手の心や、社会や自然といった環境の作用を意識しつつ行動を決めます。例えば、外交交渉でここは強気で押そうとか、譲歩しようとか。そうして、選び取った行動は再び環境を形成します。強気で行ったら、相手が譲歩してきたとか、戦争モードに入ってしまったとか、国際社会で孤立したとか。人間の社会、そして歴史はそのようにして作られ、今も動いているのです。経済学はこうした仕組みを解き明かす道具を持った「心と行動の科学」という側面を持つのです。ですから、消費、生産、労働、貧困、金融、貿易、開発といったすぐ思い浮かぶテーマ以外にも、戦争と平和、歴史全般、教育、心理、法律、差別、文化、慣習すら経済学の研究対象になるのです。

この講義では、経済学の基本的な「方法」を初学者でもわかるように紹介し、いくつかの現象の分析に応用します。金融機関の大規模リストラが報道されていますが、背後にはIT、AI 等の技術革新があります。将来は、仮想通貨を支えるブロックチェーンの技術が銀行の存在を脅かす可能性すらあります。一方で、全く新しい仕事が生まれたり、既存の仕事の価値が高まる可能性もあります。皆さんはこうした激動の時代を生きるわけです。しかも人生100年時代です。これを学べば将来はこんな会社に入れて定年までこんな人生を歩めるといった先例が役立つ確率は低いのです。応用範囲の広い社会分析の「方法」を持つ経済学を学ぶことは、先の見通しにくい世界を照らす灯りを手にすることを意味します。この灯りを手に、激動の中でも社会の動きの本質を見失わずに、自分自身の幸福追求、あるいは、貧困のような社会問題の解決を目指す豊かな人生を実現する道を見出すことができるはずです。そんな経済学の魅力をお話しします。

Event3 経済学部生による相談・展示ブース

8/25(土)・8/26(日)11:00~16:00 22号館204教室・ラウンジ(北側階段横)

経済学部生による相談・展示ブースです。「経済学」分野のこと、龍谷大学経済学部の特徴について、ポスターや写真を通して発信します。また、現役学生とも交流ができるので、大学生活のことを気軽に聞いてみてください。

Event4 経済学部 個別相談コーナー

8/25(土)・8/26(日) 11:00~17:00まで随時 22号館104~106教室

個別相談の出来る「経済学部 個別相談コーナー」では、経済学部スタッフが皆さんの相談を随時受け付けます。経済学部の教育内容だけでなく、入試や資格取得、学生生活、就職など、どのような質問にもお答えします。皆さんの来場をお待ちしています。