ブラウザからレイアウト自由自在

Layout Module

ここにメッセージを入れることができます。

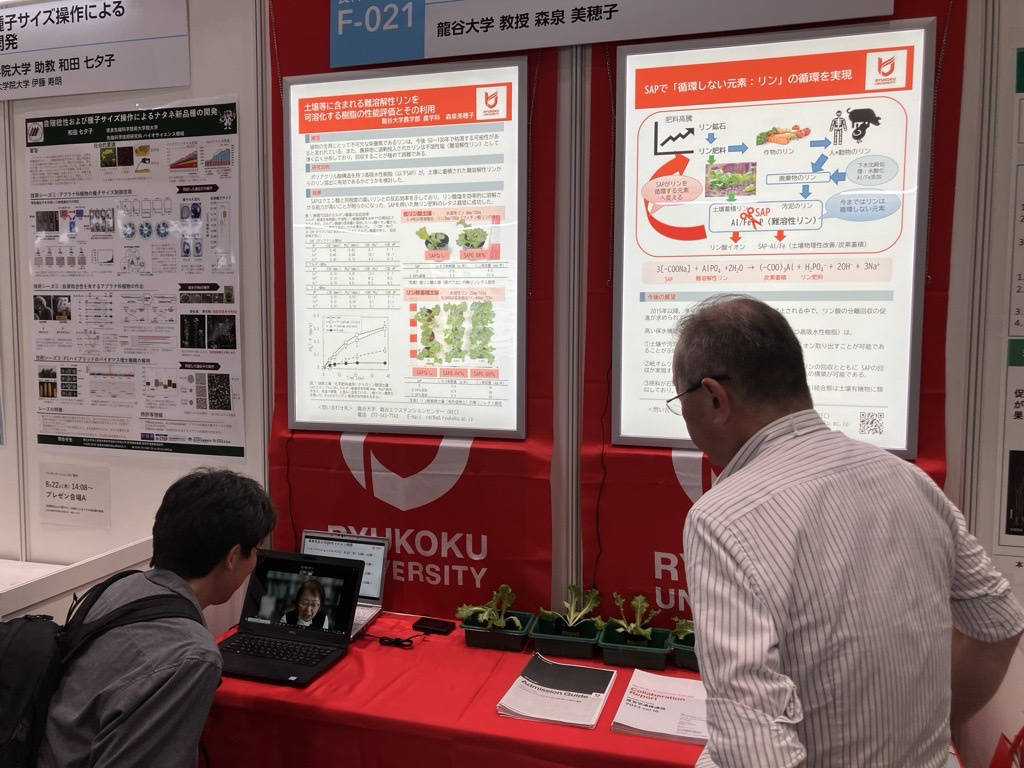

2024年8月22日(木)、23日(金)に東京ビッグサイトで開催された、「大学見本市2024~イノベーション・ジャパン」に出展しました。

本イベントは、国立研究開発法⼈科学技術振興機構(JST)が主催し(共催:文部科学省)、全国の大学や公的研究機関等から創出された研究成果の社会還元、技術移転を促進すること及び実用化に向けた産学連携等のマッチング支援を実施することを目的とした展示会です。

今年度は事前選考により281件の大学等の研究・特許技術シーズが厳選され、各大学、研究室等がブースを展開しました。

本学からは以下の研究シーズが採択され、展示を行いました。

テーマ:「次世代半導体技術で実現する極低消費電力の世界」(分野:情報通信)

担当研究者(教員):先端理工学部 電子情報通信課程 教授 木村睦

テーマ:「負荷変動対応可能なマイクロ波パワーアンプ用整合回路」(分野:情報通信)

担当研究者(教員):先端理工学部 電子情報通信課程 教授 石崎俊雄

テーマ:「難溶解性リンの土壌回収樹脂の性能評価と利用」(分野:食料・農林水産)

担当研究者(教員):農学部 農学科 教授 森泉美穂子

展示会当日は、スタートアップ⽀援・共同研究等を希望する企業の研究開発担当者や経営者、学校関係者等、その他オープンイノベーション及び産官学連携に興味のある方々を中心に、2日間で1万人以上の来場がありました。

イベントHPはこちら

【日時】2024年8月22日(木)、23日(金)

【会場】東京ビッグサイト 南展示棟 南1ホール

【主催】国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)

【共催】文部科学省

【後援】公益社団法⼈経済同友会(同友会)、独⽴⾏政法⼈⼯業所有権情報・研修館

(INPIT)、独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構(JICA)、国⽴研究開発法⼈新エネルギー・

産業技術総合開発機構(NEDO)、独⽴⾏政法⼈中⼩企業基盤整備機構(中小

機構)、東京商⼯会議所、特許庁、⼀般社団法⼈⽇本経済団体連合会(経団連)、

⽇本商⼯会議所

環境省レッドリストで絶滅危惧IB類に分類されるシロヒレタビラは日本固有の淡水魚で、その個体数は河川や農業水路の開発により減少しています。シロヒレタビラの自然分布域内ではアユの漁業放流への随伴導入や個人的な放流による結果として、幾つかの水系に人為的移入が確認されており、これがシロヒレタビラの在来個体群に対して交雑などの影響を及ぼすのではないかと懸念されています。

シロヒレタビラの適切な保全活動の促進に寄与すべく、龍谷大学 生物多様性科学研究センターの伊藤玄 客員研究員と岐阜大学教育学部の古屋康則教授、三重県総合博物館の北村淳一 学芸員、滋賀県立琵琶湖博物館の川瀬成吾 学芸員・田畑諒一 学芸員、NPO法人流域環境保全ネットワーク研究員らの研究グループは、ミトコンドリアDNA解析から、シロヒレタビラの国内の自然分布範囲にわたる系統地理および遺伝的集団構造を推定し、その分布パターンの要因に迫る研究成果をNature Conservation誌(Pensoft Publishers社)にて公表しました。

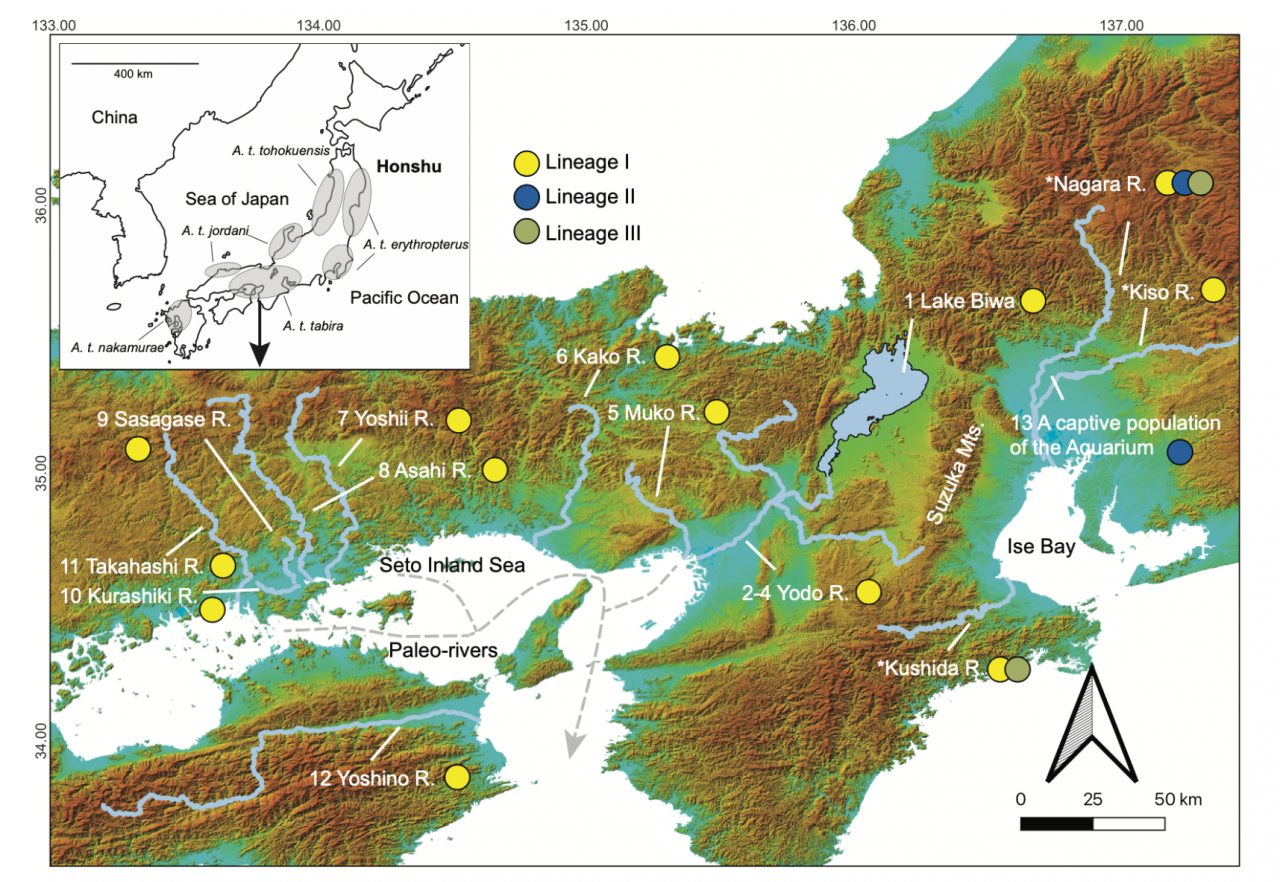

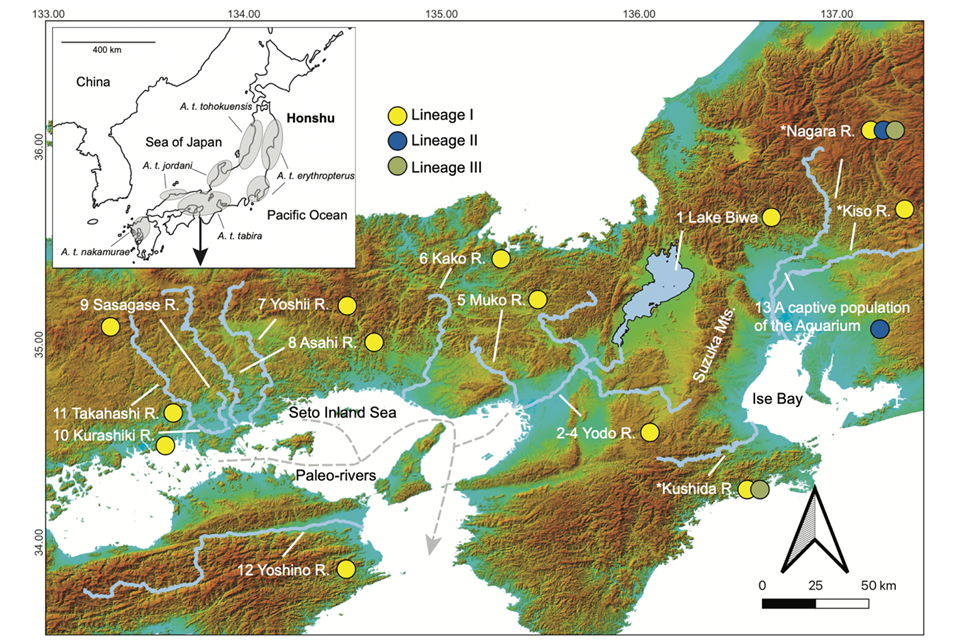

図1. シロヒレタビラの採集地点。2015年から2020年にかけて、瀬戸内海および伊勢湾集水域の10河川の流域12箇所から合計140個体を採集し、シロヒレタビラの自然分布域をカバーした。

本研究で未採集の場所は長良川、木曽川、櫛田川であり、これらの個体群については、先行研究の塩基配列データを引用した(Kitamura et al. 2012; Umemura et al. 2012, アスタリスクの地点)。

さらに「世界淡水魚園水族館 アクア・トト ぎふ」の飼育個体群も本研究の分析対象に含めた。

この標高図は、国土地理院(https://maps.gsi.go.jp/)および国土交通省のデジタル国土情報(https://nlftp.mlit.go.jp)の許可を得て使用している。

今回の共同研究において、主にDNA解析と論文執筆を担当した伊藤研究員は、次のようにコメントしました。

生物多様性科学研究センター・伊藤玄 客員研究員

「シロヒレタビラは絶滅危惧種ですが、観賞魚や釣りのために放流され、外来種としての側面もあります。このような魚類の保全のためには、どの地域ごとに保全する必要があるのかを明らかにする必要があります。また、分布域を網羅した採集も必要でしたが、絶滅危惧種ですので、採集だけでも一苦労でした。しかし、シロヒレタビラを保全したい熱い思いを共有する共同研究者の皆様のお力を得て分布域を網羅したサンプルを集めることができ、“保全単位”と“外来分布”を明らかにすることができました。本研究は、このような苦労の末に成り立っています。本研究が、シロヒレタビラの地域固有性を大切にする気持ちを育み、各地域の保全に役立てられることを心から願っています。」

淀川水系で採集されたシロヒレタビラ(撮影:川瀬成吾氏、2020年4月29日)

シロヒレタビラは、コイ科タナゴ亜科タナゴ類に属する淡水魚類の1種で、水田近くの水路にいる平たい魚を意味する「タビラ」の基亜種です。写真のように雄の臀鰭外縁の婚姻色(繁殖期に現れる平常時とは異なった体色や斑紋)が美しいことから飼育や釣りの対象として人気が高く、近年人為的な移入と見られる確認例が相次いでいます。

国内の淡水魚類を取り巻く環境について、危機感を持って考える必要があります。

【本件のポイント】

【本件の概要】

龍谷大学 生物多様性科学研究センターの伊藤玄 客員研究員と岐阜大学教育学部の古屋康則教授、三重県総合博物館の北村淳一 学芸員、滋賀県立琵琶湖博物館の川瀬成吾 学芸員・田畑諒一 学芸員、NPO法人流域環境保全ネットワーク研究員らの研究グループは、ミトコンドリアDNA②)解析から、シロヒレタビラの国内の自然分布範囲にわたる系統地理および遺伝的集団構造を推定し、その分布パターンの要因に迫る研究成果をNature Conservation誌(Pensoft Publishers社)にて公表しました。

本研究では、シロヒレタビラの遺伝的集団構造を、ミトコンドリアDNAのシトクロムb領域に基づいて解析したところ、先行研究と同一の3つの系統の存在を確認しました。系統Iの自然分布域は瀬戸内海集水域、系統IIおよびIIIは伊勢湾集水域と推定されました。さらに、遺伝的分化グループを探索する集団構造解析(SAMOVA)を用いて、瀬戸内海集水域の個体群を隣接する5つの遺伝的分化グループを発見。瀬戸内海集水域の個体群は、最終氷期に単一の古水系を通じて移動し、その後の海進によって分離され、遺伝的に分化したと推定されました。四国4県にまたがり四国全域の約20%に相当する広さを持つ吉野川水系の個体群は、瀬戸内海を越えた琵琶湖・淀川水系と同じグループに属していることから非自然個体群、すなわち人為的移入によるものであると考えられます。

また、2004年に寄贈されたと伝わる「世界淡水魚園水族館 アクア・トトぎふ」の飼育個体群についても解析を行ったところ、伊勢湾集水域に固有のものと考えられる系統IIと推定。現在、伊勢湾集水域では在来個体群の生息地すべてに系統Iの外来個体群が人為的に移入されていることから、同館の飼育個体群は交雑していない可能性があります。

本研究は、瀬戸内海集水域におけるシロヒレタビラ個体群の新たな遺伝的分化の新証拠を発見し、先行研究と比較して個体数と調査地点を大幅に増加させることで、5つの異なる遺伝的分化グループに分化していることを示しました。研究グループは、瀬戸内海集水域におけるこれらの5つのグループを保全単位として提案します。

【研究の背景】

環境省レッドリストで絶滅危惧IB類に分類されるシロヒレタビラは日本固有の淡水魚で、その個体数は河川や農業水路の開発により減少しています。シロヒレタビラの自然分布域内ではアユの漁業放流への随伴導入や個人的な放流による結果として、幾つかの水系に人為的移入が確認されており、これがシロヒレタビラの在来個体群に対して交雑などの影響を及ぼすのではないかと懸念されています。

先行研究では、伊勢湾集水域に2系統、瀬戸内海集水域に1系統が遺伝的に分布していると考えられていましたが、採集個体数が限られていたため詳細な地域間の遺伝的分化については不明でした。そこで、本研究グループは、シロヒレタビラの適切な保全活動を促進するためには、自然分布域全体にわたる系統地理学的パターンと遺伝的個体群構造を理解することが重要だと考え、今回の研究に着手しました。

1.発表論文

題 目:Phylogeography and genetic population structure of the endangered bitterling Acheilognathus tabira tabira Jordan & Thompson, 1914 (Cyprinidae) in western Honshu, Japan, inferred from mitochondrial DNA sequences

和 訳:日本の本州西部に生息する絶滅危惧種シロヒレタビラの系統地理と遺伝的集団構造をミトコンドリアDNA配列から推定する

著 者:伊藤 玄1 2・小山 直人3・野口 亮太2・田畑 諒一4・川瀬 成吾4・北村 淳一2 5・古屋 康則6

所 属:1龍谷大学 生物多様性科学研究センター 2 NPO法人流域環境保全ネットワーク

3 NPO法人 ニッポンバラタナゴ高安研究会 4 滋賀県立琵琶湖博物館

5 三重県総合博物館 6 岐阜大学 教育学部

掲載先:掲載先:国際オンライン専門誌Nature Conservation誌(Pensoft Publishers社)

リンク:https://doi.org/10.3897/natureconservation.56.111745(2024年8月8日にWEB公開)

2.用語解説

①)シロヒレタビラ(学名:Acheilognathus tabira tabira) ■■以下の写真は転載/加工可能■■

2020年4月29日 淀川水系採集 川瀬成吾氏撮影

コイ科タナゴ亜科タナゴ類に属する淡水魚類の1種で、水田近くの水路にいる平たい魚を意味する「タビラ」の基亜種。タビラは、シロヒレタビラ、セボシタビラ、アカヒレタビラ、キタノアカヒレタビラ、ミナミアカヒレタビラの5亜種に分類される。雄の臀鰭外縁の婚姻色(繁殖期に現れる平常時とは異なった体色や斑紋)が美しいことから飼育や釣りの対象として人気が高く、近年人為的な移入と見られる確認例が相次いでいる。5亜種の形態は重複しているが、各亜種はミトコンドリアDNA(mtDNA)を用いた系統解析により明瞭に区別できる。

②)ミトコンドリアDNA(mtDNA)

細胞内小器官のひとつであるミトコンドリア内に存在するDNAのこと。ミトコンドリアはエネルギー生産や呼吸代謝の役目を持つ特殊な器官で、動植物や菌類などほとんどすべての生物の細胞に見られる。ミトコンドリアDNAは、核DNAに比べて塩基置換の起こる速度が速いこと、母性遺伝であること、その数が多いといった特徴があることから、生物の進化を研究する上で有効なツールとなっている。

■■■ 転載/加工可能な論文中の図(1点) ■■■

図1. シロヒレタビラの採集地点。2015年から2020年にかけて、瀬戸内海および伊勢湾集水域の10河川の流域12箇所から合計140個体を採集し、シロヒレタビラの自然分布域をカバーした。本研究で未採集の場所は長良川、木曽川、櫛田川であり、これらの個体群については、先行研究の塩基配列データを引用した(Kitamura et al. 2012; Umemura et al. 2012, アスタリスクの地点)。さらに「世界淡水魚園水族館 アクア・トト ぎふ」の飼育個体群も本研究の分析対象に含めた。

この標⾼図は、国⼟地理院( https://maps.gsi.go.jp/ ) および国⼟交通省のデジタル国⼟情報(https://nlftp.mlit.go.jp)の許可を得て使⽤している。

問い合わせ先:

・龍谷大学 研究部(生物多様性科学研究センター)

Tel 075-645-2184 ryukoku.biodiv@gmail.com https://biodiversity.ryukoku.ac.jp/

・三重県総合博物館

Tel 059-228-2283 MieMu@pref.mie.lg.jp

https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/MieMu/

・岐阜大学総務部広報課

Tel 058-293-3377 kohositu@t.gifu-u.ac.jp https://www.gifu-u.ac.jp/

・滋賀県立琵琶湖博物館

Tel 077-568-4811 info@biwahaku.jp https://www.biwahaku.jp/

・NPO法人流域環境保全ネットワーク

ryuikinet@gmail.com

https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/detail/024000510