2/24 2023年度第2回講師懇談会・研究会を開催しました

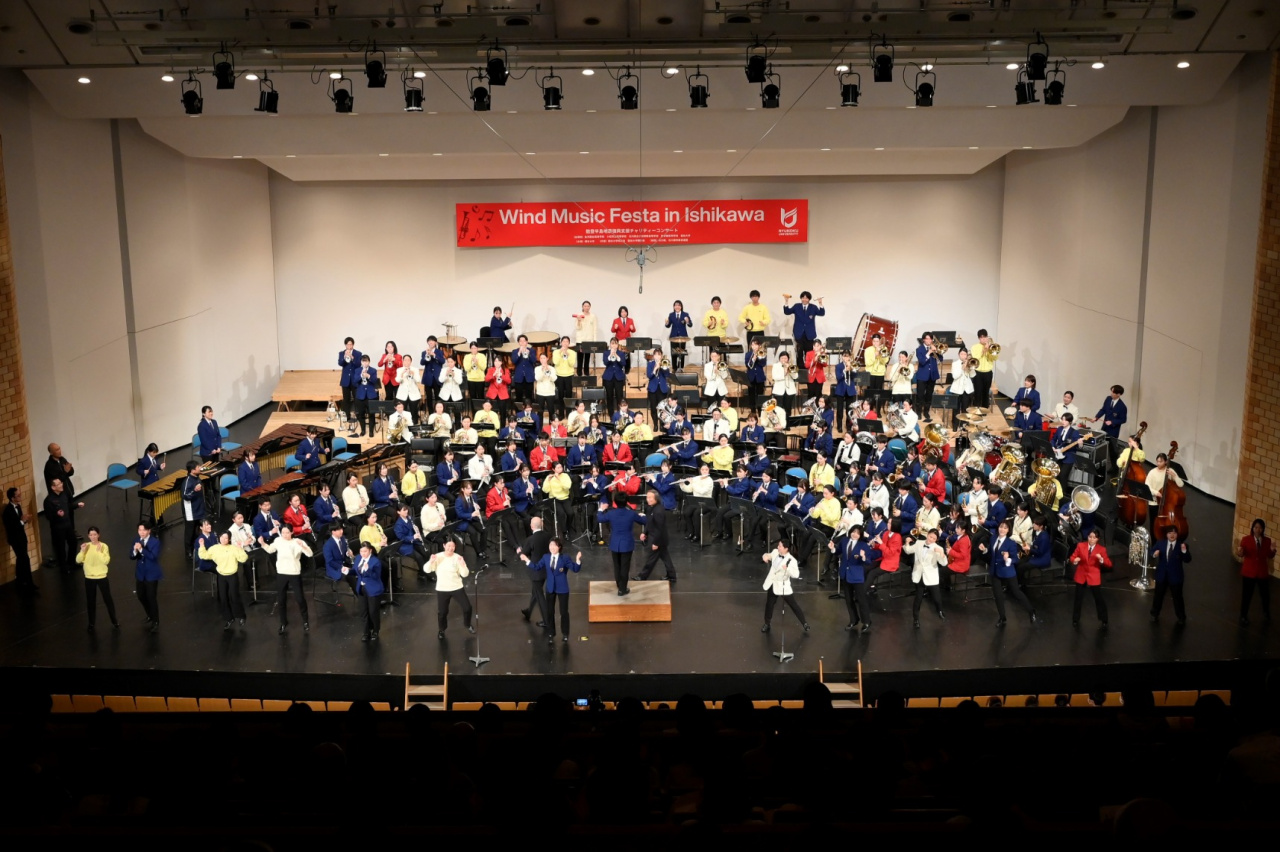

2月24日、2023年度第2回矯正・保護課程 講師懇談会・研究会を本学深草学舎で開催しました。

第1部の講師懇談会(FD研修会)では、授業担当講師をはじめ、矯正・保護課程に関係する本学教職員が参加しました。懇談会では、後期授業終了時に授担当講師に実施した授業アンケートの結果をもとに、各科目の授業実施状況や各講師の授業改善の工夫・課題などを確認し情報共有をしました。そのなかで、特に大人数授業科目やセメスター型授業科目(A・B科目)、複数学部の学生らが受講する授業科目等の授業を進める上での工夫や課題等について、意見交換をしました。

また、年々増えてきている配慮が必要な学生の対応についても、各授業における対応状況や工夫、現状の課題・問題点等について、各自報告してもらい、情報交換をしました。

第2部の講師研究会では、近畿地方更生保護委員会委員長の三本松篤氏を講師にお招きし、「更生保護の新たな展開-地域とともに歩む更生保護-」と題し、ご講演いただきました。参加者は熱心に三本松氏の講演に耳を傾けていました。講演後、活発な質問や議論が交わされました。

上記のとおり講師懇談会・研究会とも大変有意義なものとなりました。