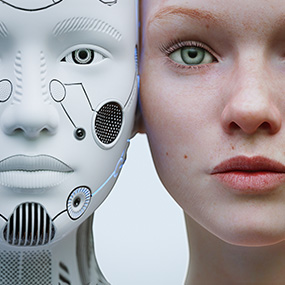

社会と自己の在り方を問うメディア

急速に変化するイマを見つめ、社会課題の本質にフォーカス。

多角的な視点で一つひとつの事象を掘り下げ、現代における自己の在り方(=being)を問う新しいメディアです。

BEiNGに込めた想い

BEiNG=在り方、存在が由来。

また、文字の中心を小文字のiと表記し、時代と向き合う自己(=i)を表すとともに、本メディアにさまざまな気づきや発見が隠れている(=!)という意味を込めています。