アグリSDGsプロジェクト京都「映像(え)が伝わるとは何か」始まる!!

農学部では、課外活動としてアグリSDGsプロジェクト「映像(え)が伝わるとは何か」を実施します。

映像を使いこなすことはもはや現代社会の基本スキルです。経験豊富な映像プロデューサーの神部恭久氏を講師として迎え、映像を用いた情報発信について学ぶ実習です。

ポイントは「自分が伝えたいこと」を「関心のない人に伝える方法」を身につけること。このことは企業活動においても重要性を増しているため、今後の人生で役立つことは間違いありません。

ミシュラン2つ星、そしてグリーンスターを獲得した「草喰なかひがし」の店主、中東久雄氏にご協力いただき、人の味覚や自然環境との関わりについてとことん考え、興味を持った事がらを映像で表現します。

世界的にも前例のない、はじめての形のプロジェクトです。

※プロジェクトが目指すSDGsゴール

4.質の高い教育をみんなに

すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

12.つくる責任 つかう責任

持続可能な消費と生産のパターンを確保する

▪️キックオフMTG

日 付:2020年9月17日(木)12:30~13:35

場 所:9号館大会議室(Zoomによるライブ配信及び、終了後はオンデマンド配信も行います)

・2020年10月3日 第一回@瀬田キャンパス

”他者に伝えるため、自分を掘る”

最初の講義では、中東氏のロングインタビューを聞き、印象に残ったキーワードを書き出す。

それを元に講師の神部氏が「なぜそれに興味を持ったのか」を繰り返し聞いていく。

「食とは」「農業とは」「自然の力とは」一見、抽象的で曖昧なキーワードに隠れた個人的な体験や思いが掘り起こされていく。

▪️2020年10月19日 第二回@京都市

”雑草で心を満たす”

京都大原で、中東氏による”雑草摘み”に立ち会う。畑の脇の荒地からミシュラン2つ星の料理が生まれることを知る。

「野蒜(のびる)」や「蘩蔞(はこべ)」をその場で摘んで食べる。その様子を学生たちがお互いに撮影することで、撮影という行為の受動と能動が自然にスイッチする。

お昼は中東氏の友人、はらだ農園の原田亮佑氏の自宅をお借りして、大原で有機農業に取り組むヴィレッジ・トラストつくだ農園の渡辺雄人氏と一緒に、野菜や漬物、メザシをいただく。

米を昔ながらのかまどで炊く。中東氏は、熱効率の良いかまどのおかげで京都の山は丸坊主にならずに済んだという。

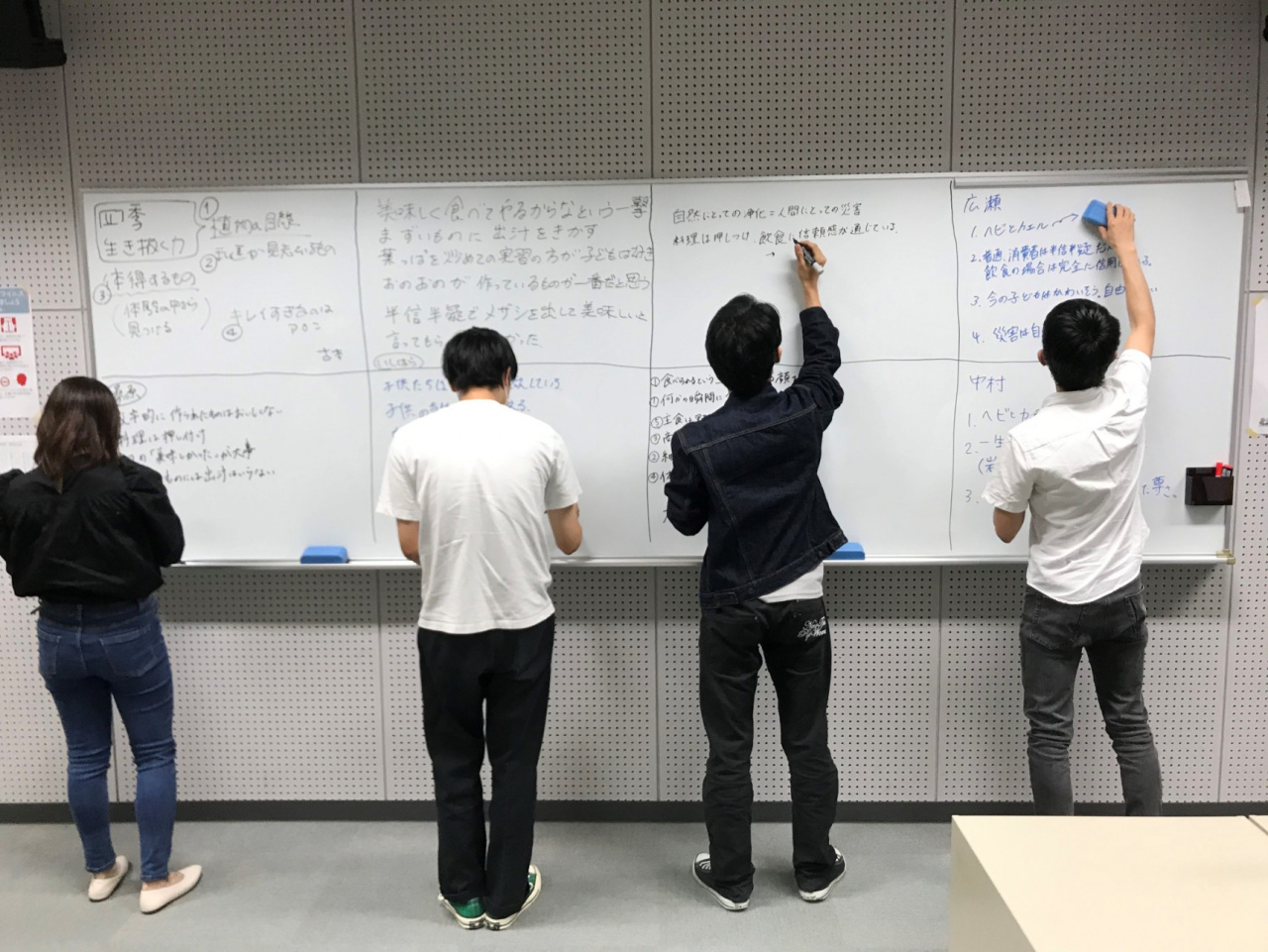

・2020年10月31日 第三回@瀬田キャンパス

”興味の連鎖を編集する”

自ら撮影した映像を編集する実習の1回目。

編集画面のタイムラインは、縦軸に画像と音声、横軸が時間で構成されている。

タイムラインには他にも「作り手の思い」や「見るひとの興味」が隠されていて、二つの波長が一致するほど伝わる映像になると神部氏はいう。

▪️2020年11月21日 第四回@瀬田キャンパス

”心で他者と対話する”

編集実習の2回目。

伝わる表現にするには見るひとの感情に寄り添うことが大切。しかし他者になることは簡単ではない。

神部氏は他者の感覚を知るには「そのテーマに興味がなく、かつ個人的に知っている誰かを思い浮かべて編集し、編集したら当の本人に見せる」のがよいという。

▪️2020年11月30日 第五回@京都市

”苦みも灰汁(あく)も味のうち”

2回目の撮影実習。

自然のままの雑草には、苦味やえぐ味が強いものがある。しかし中東氏は灰汁抜きをしない。

こうした行為のひとつひとつが、深い思考の末にたどり着いたものだ。

”行為”と”思考”を繰り返しながら磨き上げてきた中東氏の哲学。深遠かつ広大な言葉の数々から必要なメッセージを探し出すためのインタビューを学生が行う。

何を聞きたいのか自分ではわかっていても相手に伝えるのは難しい。

ここでも他者感覚を駆使しなければならない。「インタビューに必要なのは想像力」だと神部氏はいう。

▪️2020年12月19日 第六回@瀬田キャンパス

”「作り手」がいて「表現」がある”

作った映像を全員で鑑賞する。

「同じ体験をし、同じ情報に触れておきながら、これほど違った表現になるとは思わなかった」と神部氏が驚く多彩な作品。自分の関心を認め、自分自身を受け入れれば、”誰のものでもない”唯一無二の表現となることを身を以て知る。

・2021年1月9日 第七回@瀬田キャンパス

”「伝わる」という共感、「伝わらない」という共感”

同じ体験から、差異と同時に共感も生まれる。

「伝わって嬉しい」という願い、もっと大切なことは「伝えることがいかに難しいか」を知ること。

歓喜と困難を分け合うことは敬意を育む。感覚と感情を受け入れ、日々の暮らしの豊かさを知り、困難な社会課題に取り組むエネルギーがうまれる。

これがこのプロジェクトの「ゴールの一つ」だ。

※2020年度の活動ダイジェスト

アグリSDGs京都2020「映像が伝わるとは何か」