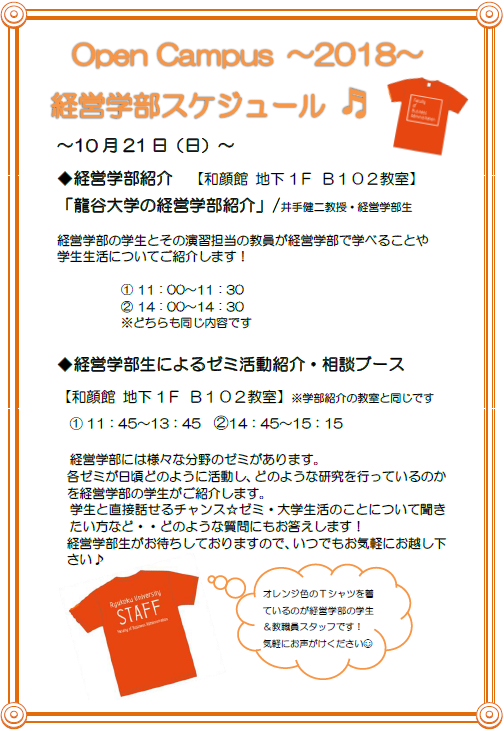

2018年度プログラム科目実施報告会を開催

経営学部では、10月17日(水)に経営学部FD活動として2018年度プログラム科目実施報告会を開催しました。

経営学部では、2008年度以降新カリキュラムとして、「現場で学ぶ経営学」をコンセプトとしたプログラム科目を開設し、理論だけでなく実習教育も重視した教育を展開しています。

今回の報告会では、プログラム科目の実施状況およびその学習効果について各担当者が報告し、同科目の情報共有を図りました。

スケジュール

15:15~ ①「ものづくりの現場」実施報告

報告者:秋庭 太 准教授

15:35~ ②「現代中国のビジネス」実施報告

報告者:木下 徹弘 教授、林 尚毅 教授

15:55~ ③「地域と企業」実施報告

報告者:細川 孝 教授

16:15~ ④「起業論」実施報告【書面報告】

報告者:竹林 浩志 (非常勤講師)

16:25~ ⑤質疑応答

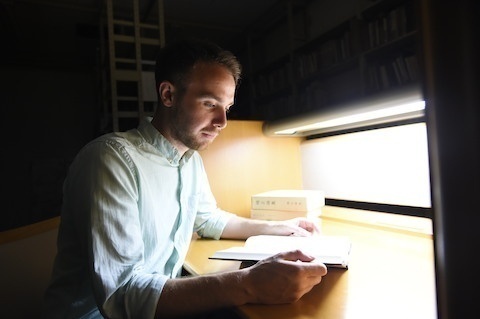

プログラム科目実施報告会の様子

プログラム科目実施報告会の様子

ものづくりの現場 トヨタ産業技術記念館での視察

現代中国のビジネス 三菱東京UFJ大連支店での研修