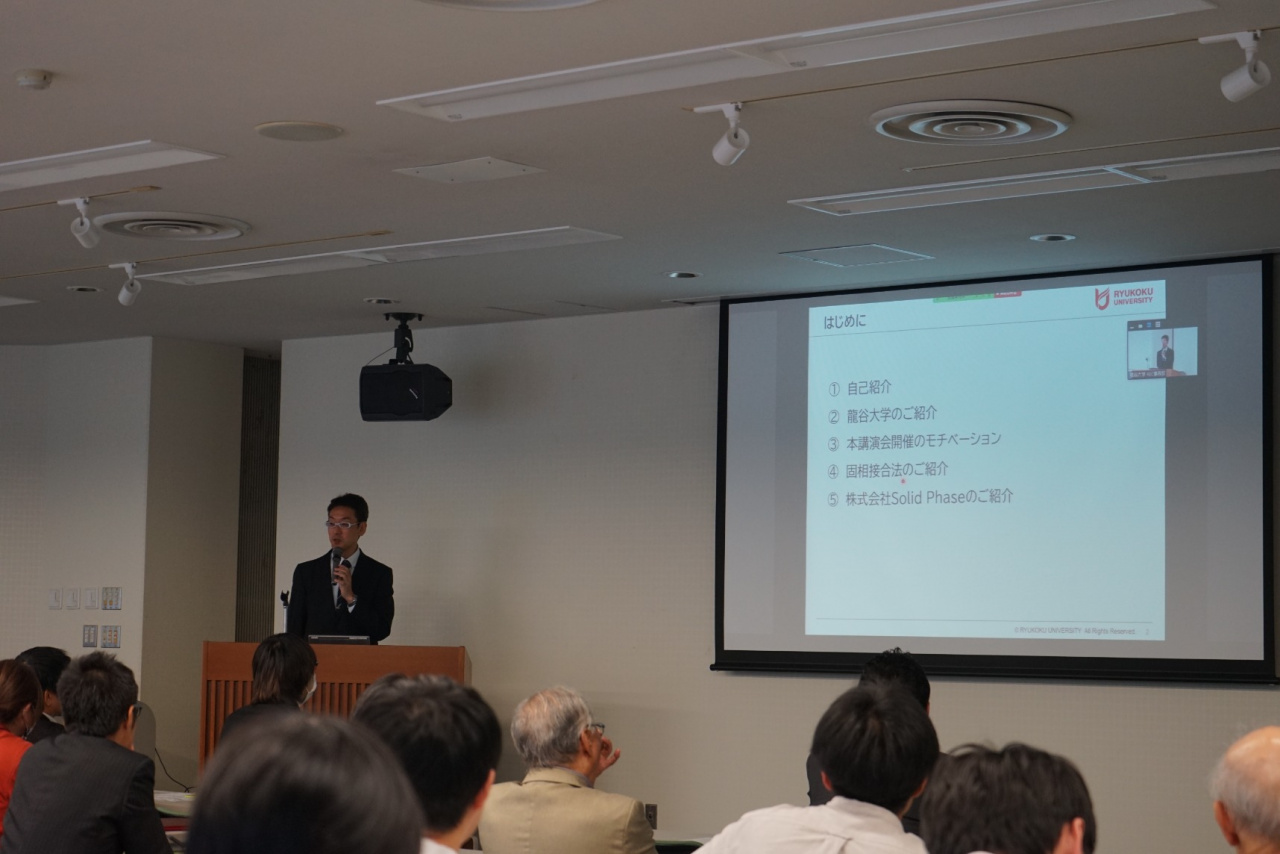

2023年度 第3回 REC BIZ-NET研究会「摩擦発熱現象を利用した固相接合法のご紹介~最新の研究開発動向と社会実装を目指した取組~」を開催

11月8日(水)に第3回 REC BIZ-NET研究会「摩擦発熱現象を利用した固相接合法のご紹介~最新の研究開発動向と社会実装を目指した取組~」をハイブリッド(対面+Web)にて開催しました。

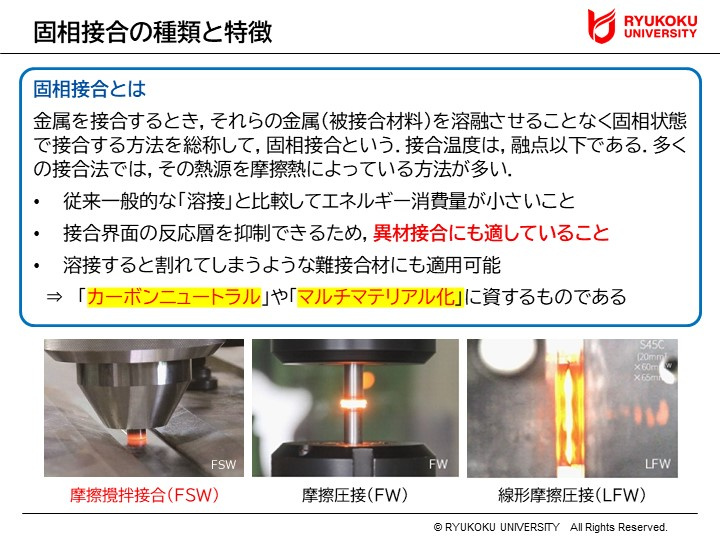

金属を接合する技術の固相接合は、一般的な「溶接」と比較してエネルギー消費量が小さいことに加え、異材接合にも適しています。また、溶接すると割れてしまうような金属材料へも適用することができます。これらの特徴は、製品の「軽量化」「応用範囲の拡大」を加速し、「カーボンニュートラル」へ寄与します。大阪大学接合科学研究所と龍谷大学は、共同研究を通して、固相接合のさらなる社会実装を目指しています。

今回の研究会では、固相接合に関心をお持ちの企業様や接合技術に課題をお持ちの企業様を主な対象とし、固相接合の研究開発動向や社会実装への取り組みをご紹介しました。

講演テーマ①「強度低下のない接合を実現する低温固相接合技術群の確立」

大阪大学 接合科学技術研究所 所長 藤井 英俊 教授

溶接・接合は、モノ作りの基本であり、あらゆる産業分野で用いられています。モノ作りの分野では、「割れ」等の発生によって、溶接できない素材が多数あり、金属製品開発の範囲を大きく制限してきました。我々は、固相かつ低温で行う接合技術を開発し、変態を伴わない「無変態接合」を実現しました。強度低下を起こさない接合(完全接合)の実現により、接合部を考慮した設計が不要となります。

本講演では、これら接合技術について、ご紹介いただきました。

講演テーマ②「京滋地域における固相接合の社会実装に向けた取り組み」

龍谷大学 先端理工学部機械工学・ロボティクス課程 講師 森 正和

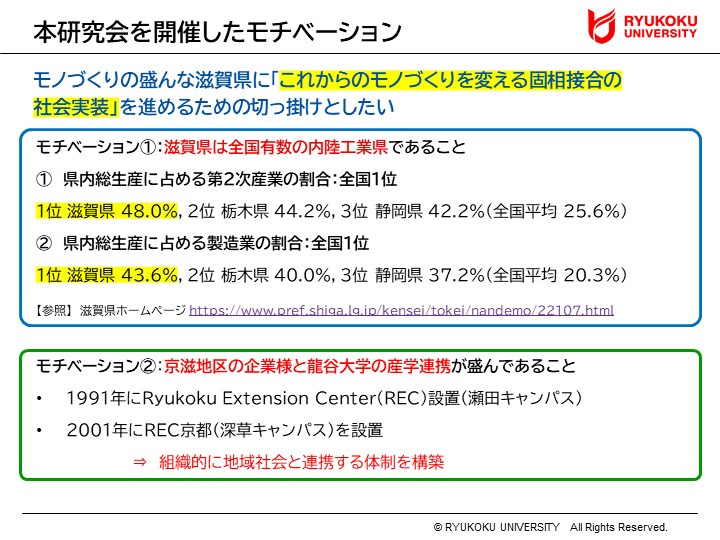

固相接合は、これからのモノづくりに欠かせない技術と考えております。我々は、大阪大学接合科学研究所藤井研究室と連携し、特に、京滋地域における固相接合の社会実装に向けた取り組みを行っています。

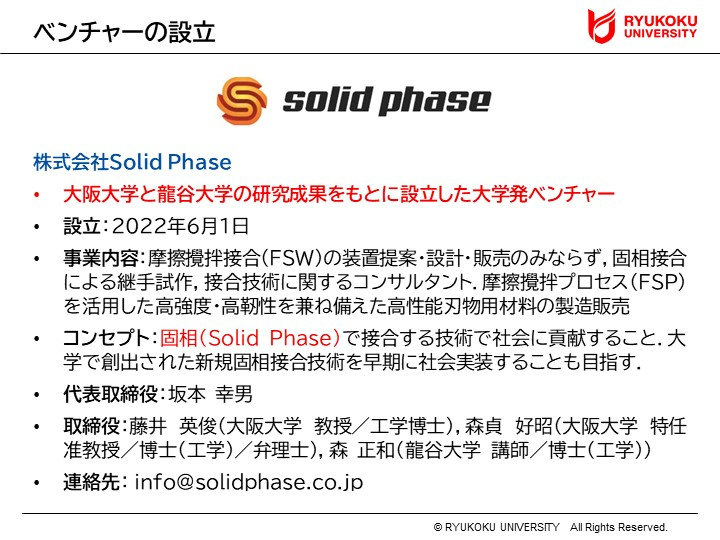

本講演では、共同研究事例の紹介、また、大阪大学と龍谷大学の研究成果を元に創業した株式会社Solid Phaseの事業内容も併せてご紹介いただきました。

各講演後の質疑応答の時間には、対面、オンラインともに参加者から積極的な質問が寄せられ、今回の研究(講演)内容への関心・注目の高さが伺えました。

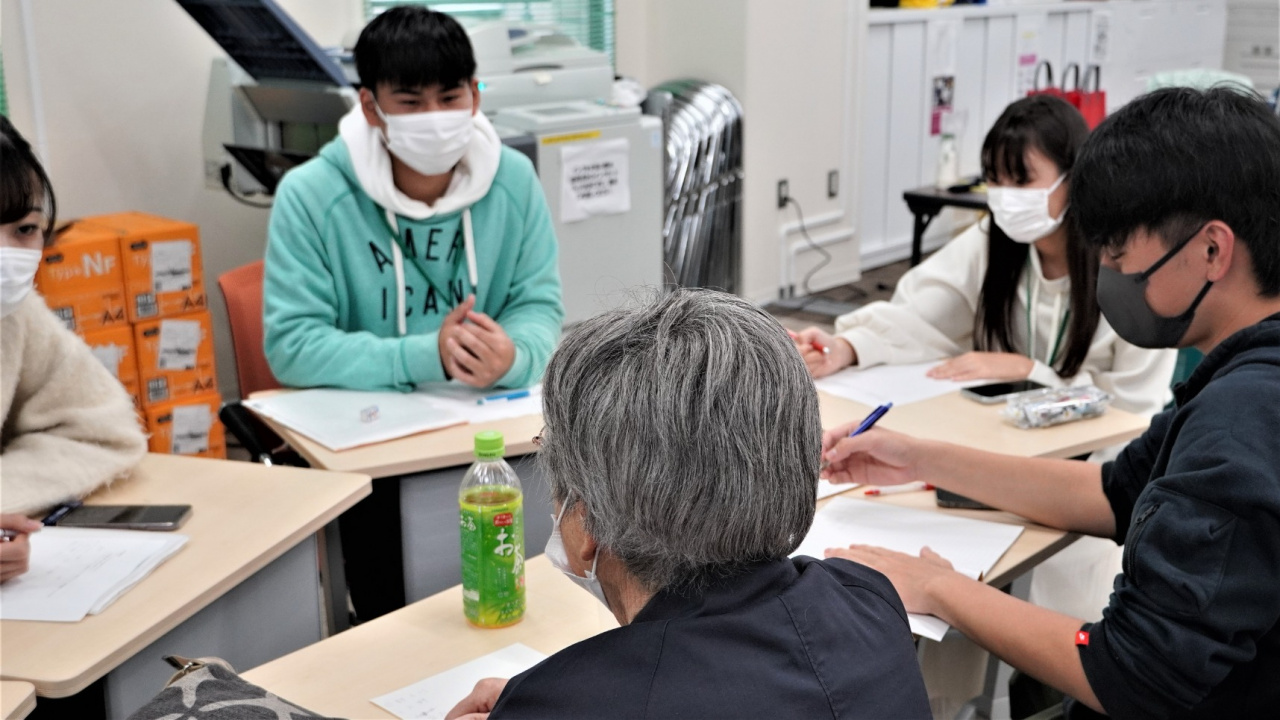

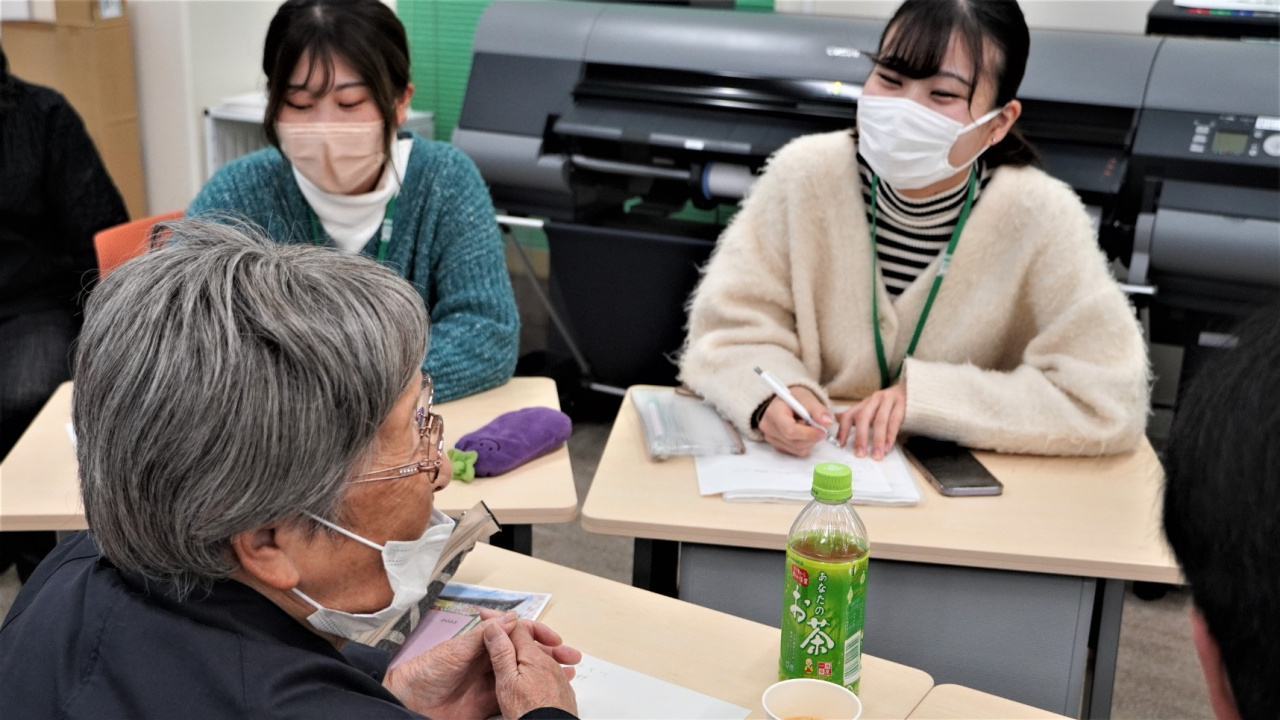

最後は対面参加の方を対象に講師との名刺・情報交換の場を設け、参加者数十名が列を作り、藤井先生、森先生と言葉を交わされました。併せて会場内には森先生によるポスター展示やサンプルの展示コーナーも設けられ、参加者の熱い視線を集めていました。

開催後のアンケートには、研究会の内容に関し好評の声が多く寄せられたと共に講師への質問も届きました。今後、新たな産学連携、産官学連携が期待できる研究会となりました。