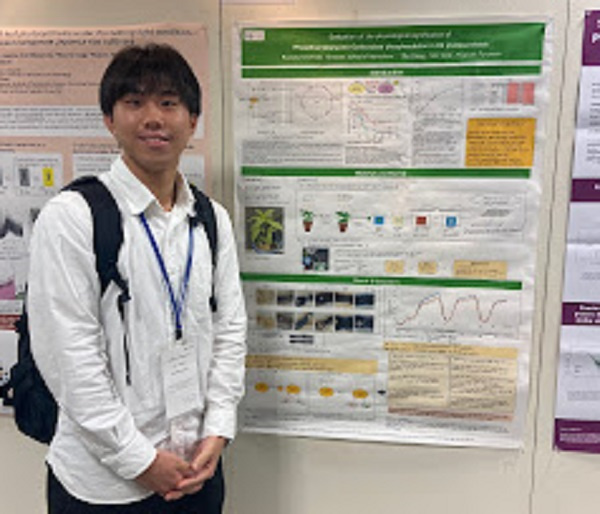

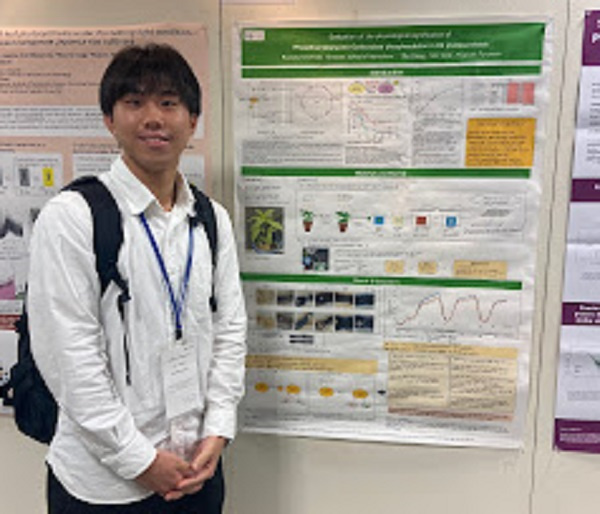

アジアオセアニア国際光合成会議 参加

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

サブカラムで使用しているエントリーリストを表示します| module_id | モジュールIDを指定します |

|---|

<!-- GET_Template id="entry_list" module_id="" -->

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

デフォルトのヘッドラインを表示します| module_id | モジュールIDを指定します |

|---|

<!-- GET_Template id="headline_default" module_id="" -->

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

サマリーを表示します| module_id | モジュールIDを指定します |

|---|---|

| message | リード文を指定します |

【社会福祉学科】松井京都市長との「市民対話会議」(深草支所)に参加しました

2024年6月14日(金)18:30から20:30まで、松井京都市長との地域活動につ...

大津市提携 公開講座 令和6年度「おおつ学」大津人基礎講座(2)

江戸時代、「かわいい・早い・安い」の三拍子揃った肉筆絵画っを旧東海...

ソフトバンクとの連携事業「スマートキャンパス ハッカソン」が始動【瀬田キャンパス推進室・先端理工学部・農学部・社会学部・教学企画部】

2024年6月15日(土)、ソフトバンクとの連携事業「スマートキャンパス ...

6月5日(水)に、 1年生対象科目「基礎演習」において、キャリアセンタ...

学生レポ:アリゾナ大学生との交流<智積院・清水寺>【R-Globe】

2024年6月15日(土)、龍谷大学の協定校であるアリゾナ大学の「Arizona ...

<!-- GET_Template id="summary_imageMain" module_id="" message="" -->

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

物件情報用カスタムフィールド画像を表示するためのサマリーですパラメーターがありません。

<!-- GET_Template id="summary_custom" -->

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

エントリー本文を表示します| module_id | モジュールIDを指定します |

|---|

龍谷大学の各種情報サービスを利用する際に、Microsoft 365の認証を利用しています。

<「Microsoft 365」の認証を利用するアプリケーション等>

・Microsoft Office(Word・Excel・PowerPoint・OneNote・OneDriveなど)

・Google Workspace(Gmail・Google Meet・Google ドライブ・Googleフォームなど)

・龍谷大学ポータルサイト

・全学統合認証パスワード変更

・manaba course

・貸出予約システム など

2024年10月より、セキュリティ強化のため、多要素認証設定を必須化いたします。

多要素認証(※1)のためには、セキュリティ情報(連絡先情報)の登録が必要です。

多要素認証設定が未設定のままでは、ポータルサイト、Gmail、manaba等の各種情報サービスにログインができません。

まだ設定されておられない方は、以下のマニュアルをご確認いただき、必ず設定をお願いいたします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Microsoft 365 を利用した各種認証について .pdf

※ポータルサイトにも掲載しています

ポータルサイト>情報環境>マニュアル>

Microsoft 365 を利用した各種認証について .pdf

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【設定に準備するもの】

スマートフォン、携帯電話、パソコン等をご準備ください。

・スマートフォン

設定時に、アプリのインストールやSMSの受信などを行います。

アプリを利用するときは、Wi-Fi、またはデータ通信が出来る環境で

実行してください。

電話での受信、SMSを利用するときは、別途通話料がかかる可能性があります。

・携帯電話

設定時に、SMSの受信を行います。携帯電話番号の登録を行ってください。

別途通話料がかかる場合があります。

※認証に使用するスマートフォン・携帯電話には、必ず画面ロック等のセキュリティ対策を行ってください。

・パソコン

認証アプリ「Microsoft Authenticator」を登録する場合に必要です。

※スマートフォン・携帯電話をお持ちでない方で、学外から龍谷大学の各種情報サービスをご利用される場合は、情報メディアセンター窓口までご相談ください。

【既に携帯電話番号やメールアドレスを登録している場合】

新入生については原則として、入学手続時の本人の携帯電話番号およびメールアドレスを登録済みです。

登録されている内容により、手続きが異なりますので、ご注意ください。

なお、登録情報の確認・更新や認証方法の追加が必要となる場合があります。

・電話番号を登録されている方

Microsoft 365にサインインした後、「サインインの状態を維持しますか?」という画面が表示されます。「はい」を選択し、各種情報サービスがご利用できます。

・メールアドレスのみを登録されている方

Microsoft 365にサインインした後、「詳細情報が必要」という画面が表示されます。

3 .セキュリティ情報を登録する(Microsoft Authenticator)または、4.セキュリティ情報を登録する(SMS)の手順に従って、登録を行ってください。

(注意事項)

●海外からMicrosoft 365の認証を利用する場合は、必ず認証アプリ「Microsoft Authenticator」の登録が必要です

(特に留学生や留学予定の学生、海外出張を予定されている方はご注意ください。)

●認証アプリ「Microsoft Authenticator」登録後にスマートフォンの機種変更を行う

場合は、変更前のスマートフォンから設定を削除し、新しいスマートフォンで再設定する必要があります。

(※1)【多要素認証について】

多要素認証とは、ID/パスワード入力のほかに、セキュリティコードの入力や、ワンタイムパスワードなどでログインを行うことで、

本人以外の第三者が不正にアクセスすることを防止する仕組みです。

Microsoft 365の多要素認証サービスでは「SMS」でセキュリティコードを受け取ることや「Microsoft Authenticator」というスマートフォン用アプリを利用して承認プロセスを簡易化することができます。

また、セキュリティ向上に繋がるだけでなく、全学統合認証パスワードを忘れたときに自分でパスワード再設定(セルフリセット)ができるようにする ため、登録を必須としています。

【本件のポイント】

【本件の概要】

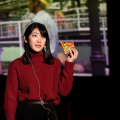

2024年9月23日、深草キャンパスでイベント「サステナビリティDays」を開催しました。

今回のイベントは、京都市の脱炭素先行地域※1)「ゼロカーボン古都モデル」の取り組みの一環として、地域社会におけるグリーン人材育成と脱炭素ライフスタイルの普及を目的に実施されました。

株式会社JEPLAN※2)会長で本学客員教授の岩元美智彦氏による講演会では、龍谷大学学長の入澤崇が「社会課題が深刻化する現代において、今後は新たな価値を創造することに幸福を感じる社会になる。岩元氏のゴミをエネルギーに変えるという話を聞いて、胸を熱くして、是非行動を起こしてほしい」と挨拶しました。

岩元氏の講演では、エネルギーをめぐる多国間の争いが、多くのテロや戦争を引き起こしていると説明されました。そして「ケミカルリサイクル」と呼ばれる役目を終えたポリエステル繊維やペットボトルを半永久的にリサイクルできる革新的な技術を開発し、さらに他業種の企業とともにリサイクルの統一に取り組む事業展開がエネルギーのあり方を変え世界平和の実現に繋がっていくと力強く語られました。学生に向けては、「自分が実現したい社会を強く思い描き、行動変容をつくりだすことで、みんなでワクワクする惑星をつくろう」とメッセージを送られました。

また、岩元氏が2015年にゴミから再生した燃料で走行させたハリウッド映画に登場した車型タイムマシン「デロリアン」の特別試乗体験会は大きな注目を集めました。事前申込で定員に達し、家族連れや学生で賑わい、多くの参加者が未来の社会における資源循環の重要性について楽しく考えるきっかけとなりました。

また、サステナビリティに取り組む多様な企業や学生団体が終日ブースを出展し※3)、サステナビリティに関心を持つ学生や地域の方々参加し、互いに交流を深めるとともに、持続可能な社会の構築に向けた新たな知見やアイデアを得ました。参加者からは、「脱炭素に向けた日常の行動を見直すきっかけとなった」という声が多く寄せられ、地域社会へのインパクトも期待されました。

イベント当日は、のべ約1,000名が参加し、盛況のうちに終了しました。

龍谷大学では、新たに「龍谷大学サステナビリティ基本方針」※4)を策定しました。「浄土真宗の精神」を建学の精神とする大学として、人、社会、地球と共に持続可能な社会の実現に寄与すべく、今後も具体的な取り組みを展開していきます。

※1)京都市脱炭素先行地域:

2050年のカーボンニュートラル実現に向け、2030年度までに民生部門(家庭・業務部門)の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロを目指す地域。(詳細)https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000305694.html

※2)㈱JEPLAN:

資源が循環する社会づくりを目指し、リサイクルの技術開発だけではなく、メーカーや小売店など他業種の企業とともにリサイクルの統一化に取り組む企業。(詳細)https://www.jeplan.co.jp/

※3)ブース出展企業および学生団体一覧:

https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-15250.html#exhibit

※4)龍谷大学サステナビリティ基本方針:https://www.ryukoku.ac.jp/about/activity/global_warming/basic_policy/

問い合わせ先:龍谷大学 サステナビリティ推進室

Tel 075-645-2098 sustainability@ad.ryukoku.ac.jp https://www.ryukoku.ac.jp/about/activity/global_warming/

夏期休暇期間に、令和6年能登半島地震第3回災害支援ボランティアを実施しました。今回は9月上旬に石川県珠洲市・輪島市を訪れました。

今回のボランティア活動で感じた事、学んだ事を参加学生達が自分の言葉で報告します。

地震災害に加え、豪雨による水害も発生しています。ぜひ、活動に参加し、現地に赴いて肌で感じた学生の声を直接聞いていただき、これから私たちが何が出来るのかを共に考え、支援を広げる機会としたいと思っています。

参加を希望する方は、直接、会場にご参加ください。

オンラインでも参加いただくことが出来ます。

■日時:2024年10月9日(水) 17:00~18:30

■会場:深草キャンパス 和顔館1F アクティビティホール

瀬田キャンパス 2号館1F 103教室

※Zoomで両キャンパスを繋いで実施します。Zoomでの参加も可能です。

ミーティング ID: 817 3705 4858 パスコード: 291844

※申込不要・対面参加の方は直接教室にお越しください。

ReTACTION Radioのシーズン2のコンテンツを新規更新しました。

テーマ 理想の姿は、レレレのおじさん?学長が今後の人生でやりたいこと

出演者 入澤学長

https://open.spotify.com/episode/13NqVyanmQiakuBeFUbD3x

<トーク内容>

広島・因島出身/小学生の頃から外の世界が見てみたくなる/中学で島を離れる/お寺が日常/高校で広島市へ/寮生活/受験に興味がなく不登校に/勉強が嫌いではない/受験、受験という文化が性に合わず/担任の先生が「無理して来なくていい」/「本が好きなら読んだ本の感想を言いに来なさい」/その先生が校長に/校長室に登校するように/その後、クラスに復帰/いとこの助言で龍谷大学に/大学になかなかなじめない/ガンダーラの仏教尊像など「異文化接触」に出会う/インドに行くようになる/自分が知っている仏教とは違うものがあった/大学院生で「これを極めよう」/仏教遺跡はその周辺も面白い/日本の学者が無視するものの方が面白かった/紛争地帯に仏教が必要だった/争いはなぜ起こるのか仏教なら提言ができる/仏教の平和思考を伝えることをライフワークに/夢は寮長=レレレのおじさん

ReTACTION Radioとは

本学は、ビジネス系の音声コンテンツを数多く生み出すPodcast Studio Chronicle(代表 野村 高文氏 音声プロデューサー/編集者)とのコラボレーションで、Podcastでの新番組「ReTACTION Radio(リタクション・ラジオ) ~知とビジネスと仏教の交差点~」(以下、ReTACTION Radio)を配信しています。

「ReTACTION Radio」は、本学教員へのインタビュー形式で様々な学問分野の知見を探りながら、それがどのように社会に実装されているか、日本を変えていくのかを語っていくPodcastです。

「仏教SDGs」を軸に、「利他」の哲学をもって、サステナブルな社会に貢献する研究・活動を紹介するウェブマガジン「ReTACTION」(URL:https://retaction-ryukoku.com/2021年6月開設)の音声コンテンツ版として位置づけています。

ReTACTION Radioは以下からご聴取いただけます。

●Spotify https://open.spotify.com/show/4vAdKDTK8A18FAM8IKhHHO

●Apple Podcast https://podcasts.apple.com/us/podcast/id1740669630

●Amazon Music https://music.amazon.co.jp/podcasts/e6e489cf-817b-457c-ac4b-e6bf2e29abd2

ReTACTION Radioは、毎週火曜日に新規コンテンツを配信予定です。

<!-- GET_Template id="body_default" module_id="" -->

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

サブカラムで使用しているカテゴリーリストを表示します| module_id | モジュールIDを指定します |

|---|

<!-- GET_Template id="category_list" module_id="" -->

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

カテゴリーエントリーサマリーを表示しています| module_id | モジュールIDを指定します |

|---|

2020年度、コロナ禍において、授業運営に尽力している教員の方々や、学生の学修意欲向上に努めている教職員の方々を対象として、優れた取組を称賛するため「龍谷ICT教育賞」を創設しました。 2021年度の募集を開始します。自薦・他薦は問いません。ご応募お待ちしています。 (1)応募期間 2021年7月8日(木)~10月8日(金) (2)応募対象者 以下の①、②のいずれかに該当する個人またはグループ ① 2020年度第2学期(後期)開講科目および2021年度の開講科目を担当する全教員 (非常勤講師を含む) ② ICTを活用し...

日米合同ティーチイン・日本国憲法と死刑執行 ~再審請求中の死刑執行は、憲法に違反しないのか~東京(6/13)・京都(6/16)にて米国研究者らを招へいし開催

【本件のポイント】 ・「再審請求中の死刑執行」についてこれまであまり議論されてこなかった憲法との関連 からの議論を企図しています ・既に上記問題について研究、議論の進んでいる米国より、死刑問題の第一人者を含む著 名な研究者、実務家を招聘します ・国会議員会館(東京)でのレクチャー、龍谷大学(京都)でのシンポジウムによって一 般市民から代議士の参加を見込んでいることから本問題について幅広く周知し、議論す ることが期待できます 2017年の7月と12月に、再審請求中の死刑確定者3名が執行されました。日本では、...

政策実践・探究演習(国内)人とまちが育つ「話し合い」創造プロジェクト 京丹後フィールドワーク【政策学部】

2022年3月11日(金)にPBL人とまちが育つ「話し合い」創造PJ(話し合いPJ)が京丹後市大宮町でのヒアリングツアーを行い、受講生4名、引率2名(只友教授、サポートスタッフ)が参加しました。今回は、地域の代表者、移住者、行政の3者へのヒアリングを通し、大宮町の現状やこれからについて学ぶことを目的に行われ、PJの役割について考える機会になりました。 「tabel table」では料理をいただきながら、孫ターンされたハミルトン順子さんからお話を伺いました。ハミルトンさんは子どもの頃に大宮町にある祖母の家で遊んでいた思い出...

You, Challengerイベントプレゼンテーション動画を公開中(経済学部・大原ゼミ)

“You, Challenger”Projectは、各学部のゼミ等が行っている特色ある取り組みの過程や成果を、学内外に広く発信する事業です。 経済学部の大原盛樹ゼミが目指すのは、日本の未来のための"Contributor”です。独自の研究・分析を通じて、社会に「知的貢献をする人」「新しいアイデアを提供する人」になることです。現在、日本は国内市場の縮小と高齢化が問題となっており、今後の日本企業には、海外市場での販売と経営の強化が必要です。中でも、本ゼミでは、急速に発展を続ける中国やインドを代表とするアジアの新興国市場に注目をし...

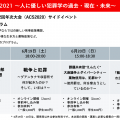

【龍谷コングレス2021】戦争と犯罪 〜グアンタナモ収容所で何が起きたのか?そして、いまは?〜/犯罪学研究センター主催

龍谷大学 犯罪学研究センターは、下記イベントを6月19日(土)に主催します。 【>>お申込みページ】 ※お申し込み期限:6月18日(金)まで アジア犯罪学会 第12回年次大会(ACS2020)サイドイベント 龍谷コングレス2021 〜人に優しい犯罪学の過去・現在・未来〜 戦争と犯罪 〜グアンタナモ収容所で何が起きたのか?そして、いまは?〜 〔企画の趣旨〕 世界の犯罪学を見渡せば、戦争という人類最大の「犯罪」とそれに関連する被害者の問題は、犯罪学者が見過ごすことのできない大きな課題とされてきました。ところが、日本...

<入試説明> 2020年度入試のポイントを紹介します。自分にあった入試方式を確認しましょう。 <龍谷必勝講座> 人気予備校講師による英語対策講座。解説では出題傾向をふまえ、解答テクニックや受験勉強のコツなども伝授! <個別相談> 出願方法・併願方法など、入試に関する相談を入試担当者が個別相談に応じます。 <スケジュール> 14:30~14:50 入試説明 15:00~16:00 英語必勝講座 ※対策講座終了後、個別相談を受け付けます。

全学人権講演会/宗教部公開講演会 講師 西村 宏堂 氏 詳細が決まり次第お知らせします。

■11月20日(水) 8:30~9:00 学長法話 学長 入澤 崇 先生 深草学舎 顕真館 8:30からのお勤めに引き続き学長法話がございます。 どなたさまも、ご自由にご参加ください。

第22回法科学研究会 (犯罪学研究センター「科学鑑定」ユニット)

龍谷大学 犯罪学研究センター 科学鑑定ユニットでは、「目撃者記憶に聴取者が与える影響:識別手続き場面を想定した実験的検討」に関する第22回法科学研究会を、来る11月22日(金)に開催します。 …・・・・・・…・・・・・・…・・・・・・…・・・・・・…・・・・・・… 講師:福島由衣 博士 (日本大学文理学部人文科学研究所研究員/龍谷大学犯罪学研究センター嘱託研究員) テーマ:「目撃者記憶に聴取者が与える影響:識別手続き場面を想定した実験的検討」 日時:2019年11月22日(金)18:00開始 会場:龍谷大学 深草キャンパス ...

「ともに生きるということ」 講師 内手 弘太 文学部講師 場所 深草学舎 顕真館 オンライン配信予定 https://youtu.be/Enfu3BdAxHI

テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。テキストが入ります。

■履修<履修登録手続編>重要 履修<履修登録手続編>(通し)「時間割の組み方、登録の仕方、注意事項など」 20分 ※以下の動画は履修<履修登録手続編>(通し)を分けたものです。 1.履修登録の準備 基本事項の確認 「基本事項を確認しよう」 3分半 2.履修登録の流れ 「履修登録の流れ」 1分 3.時間割 必修編 「時間割を組んでみよう 必修科目編」 2分半 4.時間割 教養科目編 「教養科目で残りの科目を決めよう」 4分半 5.予備・事前登録 「科目を決めたら登録しよう 予備・事前登録」 2分半 6.本登録 「本登録しよう...

国際学部 履修<履修登録手続編> ■履修<履修登録手続編>重要 履修<履修登録手続編>(通し)「時間割の組み方、登録の仕方、注意事項など」 20分 ※以下の動画は履修<履修登録手続編>(通し)を分けたものです。 1.履修登録の準備 基本事項の確認「基本事項を確認しよう」 3分半 2.履修登録の流れ「履修登録の流れ」 1分 3.時間割 必修科目編「時間割を組んでみよう 必修科目編」 2分半 4.時間割 教養科...

<!-- GET_Template id="category_entry_summary" module_id="" -->

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

コメント

サブカラムで使用してるリンク集のリストを表示します| module_id | モジュールIDを指定します |

|---|

<!-- GET_Template id="link_list" module_id="" -->

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

作成者KDL藤川

作成日2017/04/26

作成者KDL藤川

作成日2017/05/12

作成者KDL藤川

作成日2017/05/12

作成者KDL藤川

作成日2017/04/26

作成者KDL藤川

作成日2017/04/26

作成者KDL藤川

作成日2017/05/12

作成者KDL藤川

作成日2017/05/12

作成者KDL藤川

作成日2017/04/26

作成者KDL沖

作成日2017/05/08

作成者KDL沖

作成日2017/05/08

作成者KDL藤川

作成日2017/05/15

作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

作成者KDL藤川

作成日2017/05/01

コメント

フッターで使用されているナビゲーションを表示します見出しはモジュールのカスタムフィールドで設定できます