ブラウザからレイアウト自由自在

Layout Module

ここにメッセージを入れることができます。

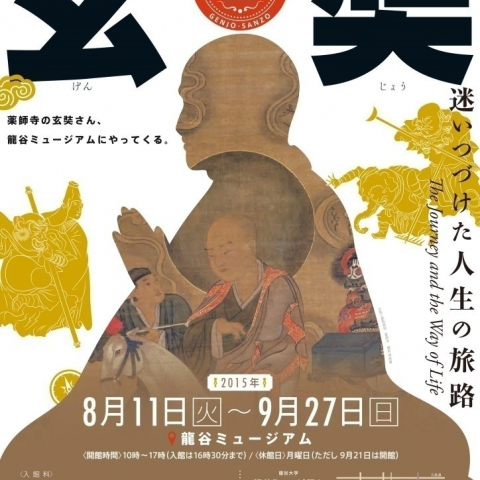

2015年開催の企画展「三蔵法師 玄奘」のビジュアル・アイデンティティーが イタリアの国際的デザイン賞「A’ Design Award & Competition」を受賞!【龍谷ミュージアム事務部】

龍谷ミュージアムが2015年に開催した企画展「三蔵法師 玄奘 ~迷いつづ...

Zoomで行う2020年度第1回 龍谷大学法情報研究会【犯罪学研究センター協力】

龍谷大学法情報研究会は、犯罪学研究センターの「法教育・法情報ユニッ...

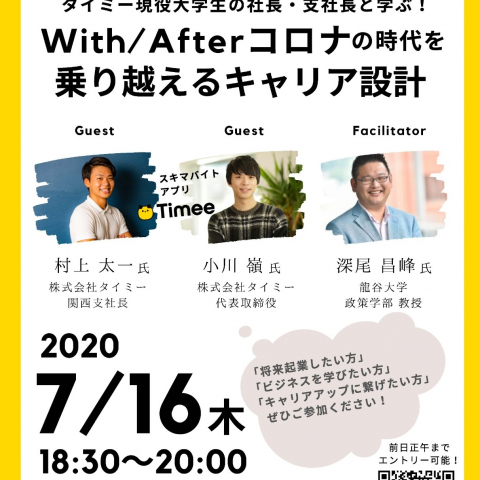

2020年度 プレゼン龍×SDGs 特別講演会「With/Afterコロナの時代を乗り越えるキャリア設計」を開催【REC】

★注意★ 本講演会はオンライン(Zoom)にて開催します。 視聴用のZoomのU...

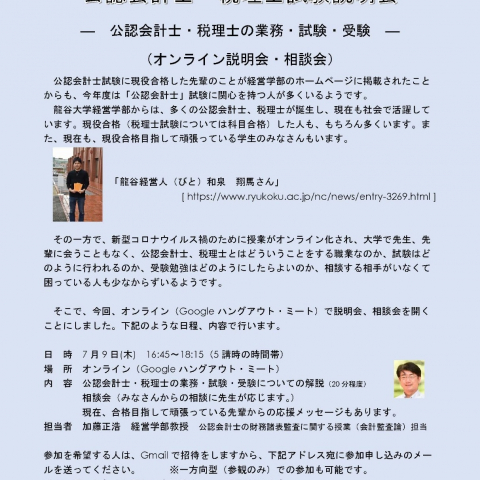

公認会計士・税理士試験説明会(オンライン説明会・相談会) ― 公認会計...

6月29日に「解剖生理学実験」を実施しました。 「解剖生理学実験」は「...