ブラウザからレイアウト自由自在

Layout Module

ここにメッセージを入れることができます。

Zoomで行う「公民」での「国語的」模擬裁判授業_立命館宇治高等学校(公開授業)【犯罪学研究センター協力】

犯罪学研究センターの嘱託研究員である札埜和男准教授(岡山理科大学・...

Zoomで行う「探究」での「国語的」模擬裁判授業_創志学園高校(公開授業)【犯罪学研究センター協力】

犯罪学研究センターの嘱託研究員である札埜和男准教授(岡山理科大学・...

【新型コロナ現象について語る犯罪学者のフォーラム】死因究明と新型コロナ〜PCR検査のトリアージ〜

犯罪学は、あらゆる社会現象を研究の対象としています。今回の「新型コ...

「龍谷大学まちラボFAN」の取り組みと新メンバー募集について~リモートワークでもできることは沢山!!~【REC】

「龍谷大学まちラボFAN」の取り組みと新メンバー募集について~リモート...

2020年4月、経済学部に新たに着任した教員をご紹介します。 ■経済学部 ...

2020年度 創立記念・親鸞聖人降誕会法要(ライブ配信)のご案内

降誕会とは、親鸞聖人のお誕生をお祝いする法会です。また、龍谷大学が...

「龍谷大学校友会報」の発送方法について、校友会ホームページの[お問い合わせ・連絡先変更]から変更することができます。

2021年3月に発行した「龍谷大学校友会報92号」はご覧になられましたか。

オンラインでの初のホームカミングデーをはじめ、龍谷賞・校友会賞受賞者、各界で活躍する校友情報などが満載です。ぜひ、ご一読ください。

※前号の校友会報91号に同封したアンケートで、紙媒体での発送もしくはデジタル版配信の希望を伺いました。

発送方法の変更を希望される方は、校友会ホームページの「お問い合わせ・連絡先変更」から変更することができます。

ご不明な場合は、校友会事務局までお問い合わせください。

校友会ホームページ [お問い合わせ・連絡先変更] → 連絡先情報変更受付フォーム

☆「龍谷大学校友会報92号」

1面 オンラインホームカミングデー開催

2面 1面のつづき 校友短信

3面 第31回龍谷賞受賞者 第20回校友会賞受賞者 校友Who’s Who

4面 校友からの便り 経営者登場 シリーズ龍谷大学の歴史実証⑯

5面 校友クローズアップ 校友最前線

6面 海外で活躍する校友 若手校友のお店紹介

7面 全国支部長会 各学部同窓会 クラブ・サークル 支部の活動 校友の著書

8面 仏教に学ぶ 校友のお店

龍谷大学校友会報92号(2021年3月15日発行)

経済学部では、専攻科目「地域産業活性化プロジェクト:京都老舗と創意工夫」(担当:田中 利和 准教授)において、龍谷大学と「京都老舗の会」が連携し、京都府内の老舗経営者の方々を特別講師に迎え、講義をおこなっています。

今年度は新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点から、オンラインでの配信による講義を実施しています。5月27日(木)は、グンゼ株式会社代表取締役社長 廣地 厚氏に「グンゼのサステナブル経営」について、お話いただきました。今回は、龍谷大学の教職員および学生の聴講希望者を対象にオンラインで公開するかたちで実施しました。

講演では、グンゼの創業から連綿とつづく精神、時代の流れとともに歩んできた事業の変遷、社会的課題に対する取り組み、持続的な社会を目指した今後の展開などをお話いただきました。現在の事業紹介では、アパレル事業のインナーウェアー、機能ソリューション事業のメディカル材料、ライフクリエイト事業のスポーツクラブなど、様々な形で、私達の身の回りの生活にも存在していることを知ることができました。高い技術と事業を編むことで、人や環境と持続的にともにありつづける企業の形について、多くを学ぶことができました。

質疑応答の時間では、学生たち個人の疑問に一つずつ丁寧に応えていただき、学生たちは対話を通じて理解を深めたと同時に、さらなる関心や疑問、今後の自分自身の将来や行動についても考える「お題」もいただくことができました。

この講演を新たな出発点として、グンゼ綾部本店へのフィールドワークを計画しています。今回の講義を踏まえ、再び企業の皆さまの協力を得て、現場でのダイナミクスを体験し、よりグンゼの創意工夫について探求していきます。そして、今年度の最後に調査研究企画書として、学生たちの「創意工夫」についてまとめあげていきます。

今回の特別講演実施にあたりさまざまな変更や調整がありました。こちらの提案に快く応じていただいたグンゼの皆さまはじめ、京都老舗の会、龍谷大学の関係者の皆さまに、深く御礼申し上げます。

龍谷大学政策学部では、地域の問題や事例に基づき、具体的な問題解決に向けてチームで学修をすすめるPBL科目である「政策実践・探究演習」を開講しています。科目では、地域における調査研究および政策実践を行い人類的および地域的課題を発見し、その課題を他者と協働して解決することのできる協働社会づくりに不可欠な人材育成を行っています。

今般、地域の文化・歴史団体、深草支所により立ち上がった「深草地域の文化『保存・継承・創造』プロジェクト実行委員会」に本科目が連携・協力し、深草地域の昭和以前の古写真等を地域住民の方から収集、デジタルアーカイブ化を行い、特設HPや普及啓発の映像等で公開します。収集した写真は今後の深草地域でのワークショップ、まち歩き企画、シンポジウム等でも使用し、地域住民の方々にご覧いただく機会を設けます。

また、集まった写真をもとに、まちの変遷を当時の生活の営みと合わせながら「過去はこうでこのような思いを持っていた。そしてその当時を今振り返るとどう思うのか。さらにそれを踏まえ将来はどうあってほしいか」というストーリーを実際に写真の持ち主からお聞きすることで「暮らしと文化」の普及活動、そしてそれをもとにしたコミュニケーションの場を地域に提供する予定です。

1.募 集 期 間:2021年6月7日(月)~9月10日(金)

2.応 募 方 法:所定の応募用紙を同封し郵送

〒612-8421 伏見区深草向畑町93-1 深草支所まちづくり推進担当 デジタルアーカイブ担当宛

応募用紙ダウンロード https://www.city.kyoto.lg.jp/fushimi/page/0000284979.html

3.募集テーマ:「将来に遺したい深草地域の暮らしと文化」

4.募 集 対 象:昭和以前(昭和を含む)に撮影・作成された深草地域の「写真」「地図」「古絵図」

「絵はがき」「引き札」「ポスター」及び「動画の記録媒体(フィルム等)」の現物(原本)

5.応募概要等:他、詳細は以下【募集要項】参照

問い合わせ先:政策学部教務課 今井 075-645-2285 Mail: seisaku@ad.ryukoku.ac.jp

先端理工学部 三木健教授らの国際研究グループが数理モデリング・揮発性有機化合物測定を統合した分析手法を開発しました。有害藻類制御や生態系評価分野への波及が期待されます。

【本件のポイント】

湖の植物プランクトンに広く見られるツボカビの寄生について、プランクトンの集団の中にツボカビ寄生の集中する個体が存在することを発見しました。さらにこの集中的感染パターンが生じる機構を明らかにするための分析手法を開発しました。今回の結果は、淡水生態系においてツボカビ感染症が介在する物質循環の評価精度の向上や、有害植物プランクトンの発生制御、さらには有用微細藻類の感染症流行防止対策への応用が期待できます。

【研究チーム】

龍谷大学 先端理工学部/三木健 教授

近畿大学 農学部/米谷衣代 講師

横浜国立大学 環境情報研究院/鏡味麻衣子 教授

ライプニッツ淡水生態学・内水面水産研究所(IGB,ドイツ)/Hans-Peter Grossart教授・Silke Van den Wyngaert博士

【概要】

ツボカビ(ツボカビ門に分類される真菌類)は自然界、主に淡水の生態系に広く分布し、種によりプランクトンや花粉などの有機物に寄生し、生命をつないでいます。15年ほど前には両生類に寄生するカエルツボカビ感染症として注目されましたが、近年はツボカビの自然界における生態学的役割の解明とその応用に関心が集まっています。

本研究では、植物プランクトン(以下、プランクトン)に寄生するタイプのツボカビを扱いました。ツボカビはプランクトンに寄生すると、その細胞質を吸い取って成長し、水中を泳ぐ胞子である遊走子を放出してまた新たな宿主を求めます。そのため寄生されたプランクトンは死に至ります。このように致死的な寄生を引き起こすツボカビは、プランクトンの増減を決める要因であると同時に、湖におけるエネルギーの流れを担う重要な菌類です。ツボカビに寄生されたプランクトンは死に至る前に同じ種類のツボカビに何度も繰り返し寄生されること、つまり「多重感染」することが広く知られていました(図1)。しかし、多重感染の程度や機構に注目した研究はいままでありませんでした。

図1.植物プランクトンのイタケイソウの仲間(Ulnaria sp.)に寄生したツボカビ(Rhizophydiales sp.)が成熟し、胞子嚢(のう)になったところ。細胞の左端付近に二つの大きな胞子嚢が見られ、細胞の右側にも小さな胞子嚢が少なくとも4つ見られます。これらの胞子嚢の数から少なくとも6回の寄生が生じたことが分かります。周りに見える粒々は水中を泳ぐツボカビの遊走子(胞子)。

(写真提供:横浜国立大学・瀬戸健介博士)

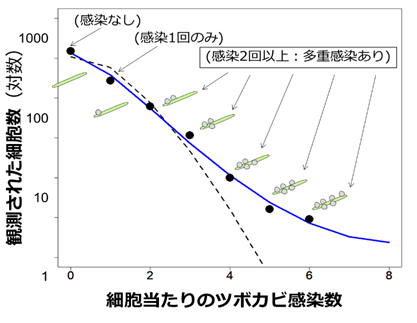

今回、寄生実験において観測された多重感染の数は、プランクトンとツボカビの接触がランダムに繰り返されたときに想定される数(図2の破線)よりも大きく、一部のプランクトン個体に寄生が集中していることが明らかになりました(図2)。多重感染度の高い個体は新たな寄生を引き起こす力が他の個体よりも大きいと予想され、感染症拡大の新たな起点になる可能性があります。このような特別な個体の存在は人間や動物における様々な感染症でよく知られた現象ですが、植物プランクトンを起点とする湖の食物連鎖では初めての発見です。

この集中的な感染パターンをより良く理解するために、「一度寄生した個体はさらに寄生しやすくなる」という新しいメカニズムを取り入れた数理モデルを構築したところ、寄生実験における多重感染数を定量的に再現できることがわかりました(図2の青線)。さらに、プランクトンから放出される香り物質(揮発性有機化合物、VOC)の成分比には、〔ツボカビ寄生の有無〕や〔プランクトンの種〕によって違いがあるため、その差がプランクトンとツボカビの〔接触しやすさ〕や〔寄生しやすさ〕に影響を与えている可能性も示唆されました。そうであるならば、寄生されたプランクトンが放出する特有の香り物質により、ツボカビが引き寄せられることで多重感染するとも考えられるのです。

図2.イタケイソウにおける多重感染数の分布.植物プランクトンとツボカビの接触がランダムに繰り返されたとしても多重感染は起きますが、ランダムな接触から想定されうる場合(図の破線の曲線)よりも、数多くの多重感染(黒丸が実際に観測された細胞数)が観測されました。この観測パターンは、今回開発した数理モデルによって得られた新たな分布関数(青線)でよく説明できることが分かりました。

多重感染の発生機構についての今後の更なる研究により、湖における物質循環の評価精度の向上や、ツボカビによる植物プランクトンへの致死効果の応用が期待できます。たとえば、アオコの原因となる藍藻類、貝毒を産生する渦鞭毛藻類などといった有害・有毒植物プランクトンに寄生するツボカビが発見されており、その抑制に有効かもしれません。また、バイオ燃料やサプリメントなどの応用分野において注目を集める有用微細藻類の大量培養におけるツボカビ感染症流行防止対策などの重要な知見になりえます。

■発表論文について

英文タイトル:Non-random patterns of chytrid infections on phytoplankton host cells: mathematical and chemical ecology approaches

和 訳:数理生態学・化学生態学アプローチを用いた、植物プランクトン宿主細胞へのツボカビ感染の集中感染パターンの発見と分析

掲載誌:Aquatic Microbial Ecology (https://doi.org/10.3354/ame01966)

U R L :https://www.int-res.com/abstracts/ame/v87/

(オープンアクセスCC-BY 4.0 International)

著 者:米谷衣代、三木健、Silke Van den Wyngaert、 Hans-Peter Grossart、鏡味麻衣子

ツボカビに狙い撃ちされる植物プランクトン -集中的多重感染- 先端理工学部 三木健教授らの論文が“Aquatic Microbial Ecology”に掲載【研究部・先端理工学部】 の続きを読む