ブラウザからレイアウト自由自在

Layout Module

ここにメッセージを入れることができます。

おうち体操に幻の「ラジオ体操第3」はいかがですか?(社会学部安西将也教授のMog-labの記事を紹介)【学長室(広報)】

食と農の楽しさを伝えるWEBマガジン「Mog-lab」(もぐらぼ)に、社会学...

【報告】アンケート調査の中間報告【ボランティア・NPO活動センター】

2020年度に、ボランティア・NPO活動センターが設立20周年を迎えるにあた...

【新型コロナ現象について語る犯罪学者のフォーラム】COVID-19現象をめぐるフェイクニュース

犯罪学は、あらゆる社会現象を研究の対象としています。今回の「新型コ...

「龍谷大学オンライン授業のまとめ」がアップされております。オンライ...

Prof. Masahiro TSUSHIMA Professor, Faculty of Sociology, Ryukoku Un...

第17回「CrimRC(犯罪学研究センター)公開研究会」を開催【犯罪学研究センター】

2020年3月、犯罪学研究センターは、第17回「CrimRC(犯罪学研究センター...

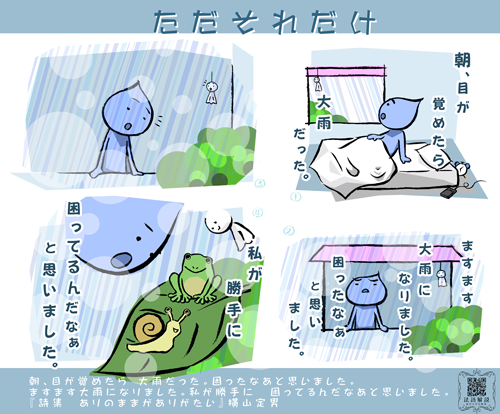

今回の言葉は横山定男さんの「ただそれだけ」という詩を漫画にしてみました。

☆.。:・✶.。:*・☆.。:*☆.。:*・✶.。:*・*・☆.

「ただそれだけ」

朝、目が覚めたら 大雨だった。

ますます大雨になりました。

困ったなぁ と思いました。

私が勝手に困ってるんだなぁ

と思いました。

☆.。:・✶.。:*・☆.。:*☆.。:*・✶.。:*・*・☆.

梅雨入りして、これからじめじめとした気候になります。

学生の皆さんも、なんとなくやる気の出ないことが多い時期かもしれませんね。

大抵の人にとって雨は嫌なものでしょう。

でも、私がどんなに嫌いな雨でも、カエルやカタツムリにとっては恵みの雨。

雨が降っているという事実には、本当は良いも悪いもないんですね。

私たちはそれぞれの立場でその事実を見て、それぞれに感じとって、それぞれに好きとか嫌いとかいう判断をしてしまっています…

あるがままに見れば、雨はただの雨。

とはいえ、雨が嫌いな人がいきなり雨が好きになるわけでもありません。

好きになれなくても、雨が降ったとき、

「雨って嫌だなぁ…。」だけで終わるか、

「雨って嫌だなぁ…。でも…」と自分以外の目線を想像できるか、

そこには大きな違いがあるのではないでしょうか。

大学は様々な見方、様々な価値観を学ぶことができる場所です。

梅雨の雨を喜ぶ命もいるのだと知ると、ほんの少しだけ雨の日の受け取り方が変わるように、様々な見方や価値観に触れていくことで、世界の見え方が少しだけ変わっていく。

学んでいくことで、そんな小さな変化が自分の中に起こっていくとしたら、とても素敵なことですね。

(漫画作成/解説 宗教部 保田正信)

☆.。:・✶.。:*・☆.。:*☆.。:*・✶.。:*・*・☆.

●一人で悩まないで

学内外に相談できるところは沢山あります。

一人で悩まず、相談してください。

龍谷大学 宗教部 オフィスアワー ~お坊さんと話してみませんか?~

龍谷大学 こころの相談室

厚生労働省 こころもメンテしよう ~若者を支えるメンタルヘルスサイト~

その他の法語解説はこちらから

【掲示法語一覧】

法語PDFファイルダウンロード

寺院での掲示伝道などにご活用ください

↓↓↓

多数のご応募を頂き、誠に有難うございます。

6月2日(水)を持ちまして、本研究会の受付を締め切らせていただきました。

エントリーいただきました皆様には、ご視聴用URLを、申し込み時にご連絡いただきましたEメールアドレス宛に送付させていただきます。

以後の申し込み、ご不明点等のお問い合わせにつきましては下記のアドレスまでお願いいたします。

お問い合わせ

龍谷大学世界仏教文化研究センター

MAIL: grrc-toiawase@ad.ryukoku.ac.jp

第1回 「里山サロン」をオンラインで開催

第1回 里山サロンは、2021年5月28日(金)15:30~17:00にオンラインで開催し、森のある大学 龍谷大学里山学研究センター博士研究員の太田 真人氏が、「環境DNAを用いた水路連続性と魚類分布の把握」と題する発表を行いました。

2021.6.3更新

大学生活で、性的指向や性自認など、性に関する悩みや困っていることについて相談できる「ジェンダー・セクシュアリティ相談(GS相談)」を開設しています。GS相談は原則として予約制です。相談の日程や場所を調整の上、相談員(教職員)が相談に応じます。本学の学生と教職員が対象で、自分自身のことだけでなく、困っている友人のことや、相談を受けた場合の対応方法などについてもお気軽にご相談ください。

相談を希望する場合は、事務局(宗教部)に来室するか、メールで予約してください(ポータルサイトで詳細を確認してください)。個別の事情等によって希望に沿えない場合もありますが、より良い答えを導き出せるよう一緒に考えましょう。

【相談例】

(本人からの相談例)

・授業やサークル活動などで、性的指向や性自認に関する嘲笑的言動に困っている。

・大学で、自認する性別にもとづいた名前で呼ばれたい。

・トイレや更衣室、健康診断などの配慮をしてほしい。

(本人以外からの相談例)

・友人から相談されているが、どうして良いかわからず悩んでいる。

・学生から対応を求められ、誰に相談して良いかわからない。

【お申し込み・お問い合わせ】

お申し込み方法などの詳細は、龍谷大学ポータルrusis(ページ下部にリンクあり)の「お知らせ」に掲載していますので、確認の上お申し込みください。

事務局:宗教部(深草学舎 顕真館)

主催:龍谷大学人権問題研究委員会

龍谷大学ポータルサイトrusis