(発表)新型コロナウイルス感染者の発生状況(第12報)

今般、本学の学生18人が新型コロナウイルスに感染していることが判明しました。

詳しくは、以下のプレスリリース全文をご覧ください。

https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-6468.html

ここにメッセージを入れることができます。

文学部人権問題研修会「トランスジェンダー学生への対応について」の開催【文学部】

2019年9月18日(水)に龍谷大学文学部人権問題研修会を開催しました。...

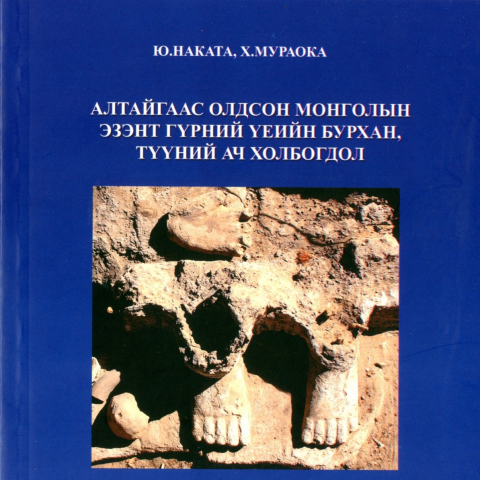

中田裕子 農学部講師らの研究グループがモンゴル帝国時代の仏像発見に関する書籍をモンゴルで出版【研究部】

2016年9月、本学農学部食料農業システム学科中田裕子講師らの研究グルー...

龍谷大学法学会 特別講演「自動運転におけるジレンマ」【犯罪学研究センター協力】

ドイツ、コンスタンツ大学よりリアーネ・ヴェルナー教授をお招きして、...

東日本大震災から8年 今年度、宮城県石巻市で実施した東日本大震災復興支援ボランティアの活動報告会

【本件のポイント】 ・8月12日~16日と9月11日~14日に宮城県石巻市で復...

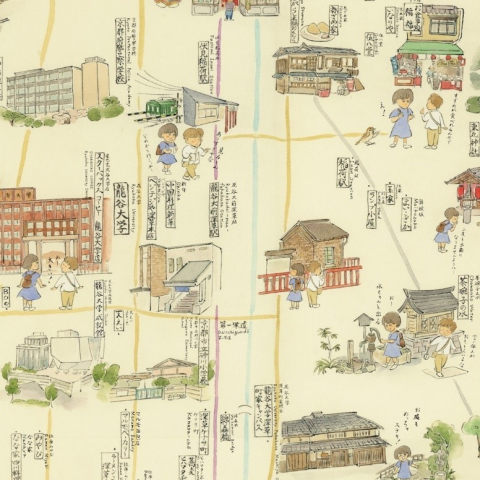

京阪電車「深草」駅を「龍谷大前深草」に名称変更します。記念式典および、記念の地域交流イベントを開催、記念プロジェクト「深草・稲荷まちあるきマップ」を公開 10月1日(火) 龍谷大前深草駅にて

【本件のポイント】 ・京阪電車「深草」駅は、2019年10月1日(火)に「...

今般、本学の学生18人が新型コロナウイルスに感染していることが判明しました。

詳しくは、以下のプレスリリース全文をご覧ください。

https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-6468.html

1 発生の経緯について

11月7日(土)、龍谷大学の硬式野球部合宿施設(滋賀県大津市)に居住する学生の新型コロナウイルス感染が確認され、保健所の調査・指導の下、合宿施設に居住する同部員やスタッフを含む合計110名がPCR検査を受けました。11月9日(月)16時現在、18名が新型コロナウイルスに感染していることが判明いたしました。

なお、感染者はいずれも軽症か無症状との報告を受けています。

2 本学の対応について

現在PCR検査の結果が全て判明していないことから、学生の安全を最優先し、本学では11月10日(火)から11月15日(日)までの間、全キャンパス構内への学生の立ち入りを原則禁止いたします(対面での授業は休講とし、オンライン授業は通常通り実施します)。安全確認ができ次第、学生の入構禁止措置を解除いたします。

なお、硬式野球部は、11月7日(土)以降の活動を停止して、感染者以外の部員・スタッフを含めて、11月21日(土)までの間、全員の外出禁止措置をとっています。

また、現在保健所と連携して、感染が判明した学生の行動履歴や濃厚接触者の確認などを進めています。本件について、新たな感染者が確認された場合は、別途お知らせします。

今後本学におけるさらなる感染拡大の防止に向けて、保健所などの関係機関と協力・連携して対応にあたっていくことにしています。全国的に再び新型コロナウイルス感染拡大の傾向が見られており、本学としては学生、教職員に、さらなる感染拡大防止の意識と慎重な行動を働きかけていきます。

感染者の人権尊重、個人情報保護の観点から、充分なご理解とご配慮をお願いいたします。

問い合わせ先 : 龍谷大学 学長室(広報)

Tel:075-645-7882 メールアドレス: kouhou@ad.ryukoku.ac.jp

11月1日、千葉ポートアリーナにおいて講道館杯全日本柔道体重別選手権大会兼全日本選抜柔道体重別選手権大会が行われました。今大会、本学からは52㎏級に武田亮子(営4)、中内柚里(法4)、48㎏級に中馬梨歩(文1)が出場しました。

武田は決勝戦で元世界チャンピオンの志々目愛選手(了徳寺大学職員)を破り、見事優勝しました。これは創部初の快挙になります。また同階級の中内も3位に入賞し、52㎏級の表彰台に龍大生2名が立ちました。

武田亮子選手(左から2番目)、中内柚里選手(右から2番目)

【講道館杯詳報】

新型コロナウイルスの感染拡大以降、柔道では初めてとなる全国大会が行われた。

<52㎏級>

中内は初戦から第1シードで元世界チャンピオンの志々目(了徳寺大学職員)と対戦。ケンカ四つの相手に対し、開始から不十分な組手での攻防が続き、お互いに指導が与えられる。延長戦に入り、ペースを上げてきた相手の技を一瞬受けてしまい中内に指導。中内がここから強引に仕掛けていくも中々決めきれない。最後は延長5分43秒にお互いに指導が与えられ累積で中内の反則負けとなる。

中内は敗者復活戦にまわる。初戦は柴田(大阪府警)。開始から中内の組手を嫌い変則に構える相手に指導が与えられず何故か中内に指導が与えられる。しかし、その後は落ち着いて寝技で相手を抑え込み一本勝ちで勝利する。

3位決定戦は全日本強化選手の前田(三井住友海上)。開始から中内が大外刈りを仕掛け僅かにポイントには至らなかったが見せ場を作る。その後は先手で仕掛けてくる相手に指導を奪われるが落ち着いてチャンスを待つ。そして延長戦に突入し27秒、渾身の大外刈を見事に決め技あり奪取。中内が強敵を退け、見事シニア大会初の表彰台を決めた。

武田は第3シードでスタート。初戦は1回戦を勝ち上がってきた郡司(岩手県警)。開始から組み手を嫌がる相手にプレッシャーを掛け続け、指導を奪っていく。最後は延長戦で指導3つ目を奪い反則勝ちで危なげなく初戦を突破する。

準決勝は第2シードの前田(三井住友海上)。最初の山場を迎える。序盤に一瞬の隙を突かれ抑え込まれるも逃れる。その後はお互いに攻め合い指導1ずつを奪い合う展開。そして本戦も残り僅かで入り込んだ袖釣り込み腰で強引に投げ切り、本戦終了のブザーと同時に技ありを見事奪い勝利。これまで2度準決勝の壁に阻まれてきたが初の決勝進出を決める。

決勝の相手は初戦で中内を破り順当に勝ち上がってきた志々目。

試合は開始から激しい組み手争いが続く中、先に相手に指導が与えられる。ここから相手がペースを上げプレッシャーを強めると武田に場外の指導が与えられる。しかし、武田もここから攻撃を加速させ本戦の終了間際に指導を奪い返し、指導1をリードしたまま延長戦に突入する。そして、最後は開始から5分47秒、攻撃の手を緩めなかった武田が3つ目の指導を奪い反則勝ちで悲願の初優勝に輝いた。

これまで2度敗れてきた志々目に対し3度目の挑戦で初勝利。

そして学生最終学年で国内最高峰の大会で悲願の日本一に辿り着いた。

コロナ禍で練習が長期休止し、再開後も様々な制限がある中、できる限りのことを必死に取り組み、最高の結果を残した彼女たち。

ここから更に成長し、パリ五輪で活躍する姿を見せて欲しい。

<中内柚里選手のコメント>

「4年間の練習の成果を発揮でき、成長を感じれた試合でした。自信のある強みが増え、試合に安定感が出てきたと思います。それでもシニアの中で勝っていくにはまだまだ力不足な所が沢山あるので、今回の試合で出た課題としっかり向き合って更にレベルアップしていきたいと思います。3位という結果に満足せず、来年は優勝するという目標に向かって努力していきます」

<武田亮子選手のコメント>

「今回は今年最初の試合であり、四年生として最後の全国大会でした。コロナで練習ができない時期もあり大変なこともありましたが、その中でも龍谷のみんなと乗り越えて練習ができたので自信を持って試合をすることができました。次はチームで最後の試合である関西学生があるので、みんなで良い結果を出せるように頑張りたいと思います」

学生の皆さんへ

<2022年,2023年,2024年3月卒業・修了予定生(学部3,2,1年次生、短大1年次生、修士1年次生)対象>オンラインイベント開催のお知らせです。

龍大生×他大学生×企業の「ホンネ」交流座談会イベント「企業とのホンネ座談会」を

12月9日(水)にオンライン(Zoom)で開催します。

選考とは関係のないこの場だからこそ、ホンネで話せることがあるかも…。

就職活動や将来のことで不安なことや気になっていることは、企業の担当者の方に直接聞いてしまいましょう!

詳しいイベント内容や参加企業については、「龍大就職ナビ(龍ナビ)」のイベント情報からご確認いただけます!

「ホンネ座談会」で検索!

参加申込締切は12月4日(金)までです!

ホンネトークをしたい!聞きたい!という皆さまのご参加、お待ちしています…!

実践真宗学研究科では、春期入学試験の受験を検討しているみなさんを対象とした進学ガイダンスを、開催いたします。

ホームページにて、実践真宗学研究科紹介動画も掲載しておりますので、ご覧ください。

是非、実践真宗学研究科の受験を検討をいただきますようにお願い致します。関心のある方は、文学部教務課(大宮)までお電話いただきますようにお願いいたします。

<実践真宗学研究科進学ガイダンス>

1 対面による進学ガイダンス

日 時: 2021年1月7日(木) 12時30分~13時10分

質問方法: 対面にてご説明をいたしますので、お気軽にお越しください。

場 所: 龍谷大学大宮学舎 西黌1階 102教室

(お問い合わせ先)文学部教務課(大宮)075-343-3317

※新型コロナウイルス感染拡大に伴い開催できない場合は、お知らせいたします。

2 実践真宗学研究科合同研究室開放日

日 時: 2021年1月7日(木)~1月8日(金) 12時30分~17時00分

<実践真宗学研究科ホームページ>

URL 実践真宗学研究科ホームページ にてご確認ください。

<実践真宗学研究科 紹介動画>

URL 実践真宗学研究科 紹介動画

・設置趣旨と3つの特徴

・大学院生の活躍と修了生の進路先

・Voice 院生の声 ~臨床実習を終えて~

<実践真宗学研究科 入学試験情報>

〇 春期試験(一般入試・社会人入試・指定校入試)

・出願期間:2021年1月6日(水)~1月22日(金)

・試 験 日:2021年2月21日(日)

・合格発表:2021年2月27日(土)

〇学内進学奨励給付奨学金申請期間

申請期間1月6日~1月12日

※文学部教務課(大宮)へお問い合わせください。

<実践真宗学研究科チャンネルについて>

実践真宗学研究科に所属している大学院生がHPやパンフレットの+αの大学院の情報をYouTubeにて発信しています。よろしければご覧ください。

YouTube 実践真宗学研究科チャンネル