食料農業システム学科まとめサイト

Agriculture is Life

人の「いのち」をはぐくむために不可欠な「食」、それを支え、人びとの豊かな暮らしに貢献する「農」。農学部では、この2つの観点から、それぞれの役割や意義を体系的に結び付けた教育を行っています。

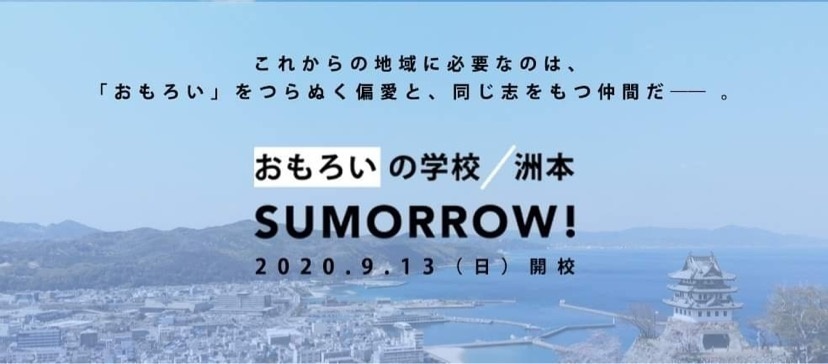

【食料農業システム学科】では、「食」と「農」を支える地域と経済の仕組みを学びます。このページでは、食料農業システム学科に関連するWEBページや動画をご覧いただけます。

<先輩の姿>

◆農が拓く未来。

植物が好き。スポーツが好き。生き物が好き。一人ひとりの学びの動機は違うけれど、「農」を通して、興味を追求し、知識と技術を身に付けてきた。

新たな世界をこれから拓く在学生や卒業生たちを紹介しています。

〇食料農業システム学科 尾藤 瑠星さん(香川県立坂出高校出身)

〇食料農業システム学科 杉谷 彩夏さん(島根県立大田高校出身)

〇食料農業システム学科 田中 奈月さん(京都府立木津高等学校出身)

◆資格・就職

〇資格・就職に関するページはこちら

◆You at Ryukoku University<教員研究紹介>

~カカオ農家の貧困解消を、食料農業システムの視点で考える。~

食料農業システム学科 坂梨 健太 講師

◆Eye100<農学部教員・学生の目線で、大学生活を体験>

①「コーヒーの摘み取り」

食料農業システム学科 中村 涼輔さん(奈良県奈良育英高校出身)

②「地域の支えあいのもとに、今年も干し柿作りに挑戦」

食料農業システム学科 仲 智弘さん(奈良県立香芝高校出身)

③「ラオス・スタディーツアー」

食料農業システム学科 今堀 元喜さん(大阪府追手門学院大手前高校出身)、

大滝 裕人さん(京都府立洛西高校出身)

④「地域の伝統をまなび、受け継ぐ-干し柿の取り組みー」

食料農業システム学科 浅見 瑞穂さん(京都府立南陽高校出身)、

池堂 由夏さん(兵庫県立西宮今津高校出身)

⑤「基礎演習最終課題のプレゼン」

食料農業システム学科 田中 成 さん(京都府立莵道高校出身)

⑥「私が考える持続可能な農業」

食料農業システム学科 古川 こむぎさん(京都府立北稜高校出身)

<教員・研究紹介>

◆教員紹介

◆研究室紹介

◆公表論文

2020 How and to what extent has the demographic dividend affected

China’s economic growth? 竹歳 一紀

2019 植物染料「青花紙」による和菓子の色付け 落合 雪野

2019 日本の地方に暮らすアフリカ人 坂梨 健太

2019 ドイツの農業ヘルパーと社会保険制度―家族経営のセーフティーネット―

淡路 和則

2018 滋賀県の環境こだわり米の認証要件に対する消費者評価 山口 道利 他2名

その他多数

龍谷大学農学部を知ろう

◆農学部SNS

Twitter、Instagram、Facebook、教員ブログ

◆食と農の楽しさを伝えるWEBマガジン「Mog-lab」