ブラウザからレイアウト自由自在

Layout Module

ここにメッセージを入れることができます。

観光の役割と可能性とは 「多文化理解・多文化共生・地域活性化と観光に関する特別講義」の実施について 6月19日(火) 16:45~18:15 龍谷大学深草キャンパス

【本件のポイント】 ・2020年のオリンピック・パラリンピック大会の開催...

センターでは、学生や市民活動に関わっている皆さんの活動を応援しよう...

京都の龍谷大学と、東京の「MARUNOUCHI Bike & Run」が連携し、夜行バスで上京する就活生を支援 (地方大学と都心のランニング・ステーションとの連携は全国初)

【本件のポイント】 ・ 就職活動が本格化し、東京で就職活動を行う龍谷...

障がい学生支援では、障がいの有無に関わらず全ての学生が、「つまずき...

湖南市と龍谷大学の産学官連携による特産品開発事業 「エンサイの栽培プロジェクト」「養蜂プロジェクト」に関する湖南市民向け説明会を開催します 6/17(日)

【本件のポイント】 ・2017年度から、湖南市と龍谷大学は産学官連携によ...

新任教員の紹介 (11) (教養教育 丹野 研一 先生)【文学部】

2018年4月に文学部に新たに着任した教員を紹介します。 教養教育 丹野 ...

SDGsという国際目標の定義,

さらにSDGsが国際協力に及ぼす影響,

そしてSDGsを日本において実現することの意味合いについて

外務省 国際協力局地球規模課題総括課(経済協力専門員)の 吉橋 明日香氏 お招きして考えます。

(使用言語:英語(通訳なし)/Language : English)

Ryukoku University Intercultural Studies Society Lecture < Conducted through Professor Fumihiko SAITO’s "Sustainability Studies” Course >

October 31st (THURS) 9:00~10:30

@WAGENKAN B105【Students from any Faculty/Graduate School may attend】

Language : English

Guest Speaker : Ms. Asuka YOSHIHASHI

Global Issues Division, International Cooperation Bureau,

Ministry of Foreign Affairs

What are the international aims of the SDGs?

What impact do SDGs have on international cooperation?

What implications are there for realizing SDGs in Japan?

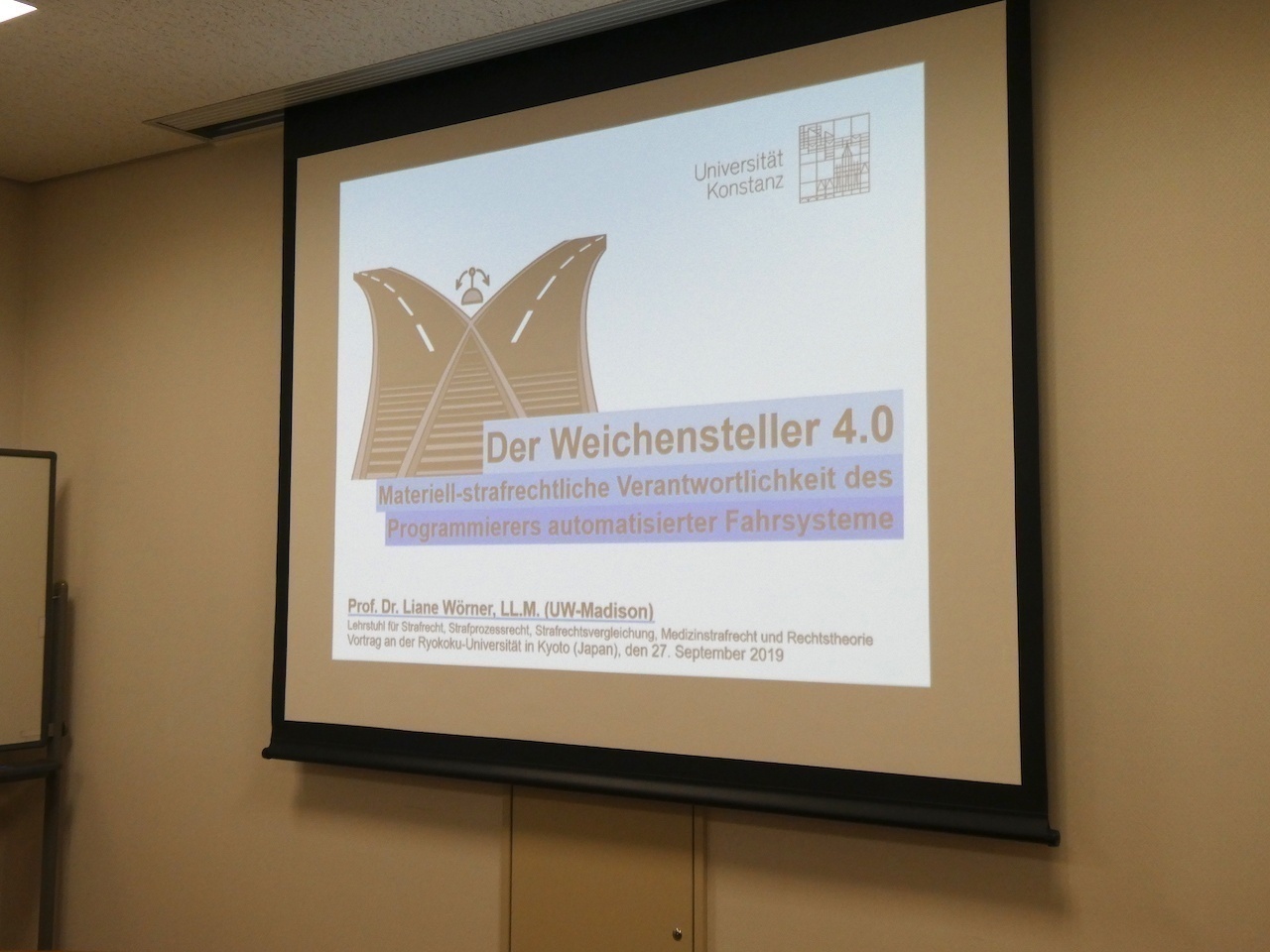

2019年9月27日、「龍谷大学法学会 特別講演」を本学深草キャンパス至心館で開催し、本学の法学部の教員・学生を中心にあわせて約20名が参加しました(犯罪学研究センター協力)。

講師にドイツのコンスタンツ大学より、リアーネ・ヴェルナー教授*1をお招きし、「転轍手(Der Weichensteller)4.0 自動化された運転システムのプログラマーの実体的系法的責任」というタイトルで「自動運転*2とディレンマ状況」をテーマに講演していただきました*3。

【イベント概要>>】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-4108.html

ドイツは一部の州で自動運転のバスの試行運転が行われるなど*4、自動運転の分野において世界のトップランナーの一つに数えられる国です。現在のドイツにおいて、何が問題となっているのでしようか。

はじめに、ヴェルナー教授は、2016年のテスラ車*5、2018年のウーバー車*6の事故を挙げ、これらの事故がきっかけで、刑事責任の問題に広く一般の関心が向けられるようになったといいます。しかし、自動運転システムの下で、いかに刑事責任が配分されるべきかについては、争いがあると述べます。それは、ある一方を選べば他方を犠牲にせざるを得ないような状況の中から一つを選ぶしかないという「ディレンマ状況」に対応するために、自動運転のシステムを作成するプログラマーは、何を優先させるべきかという問題です。ヴェルナー教授は、まず、古典的な事例(Der Weichensteller1.0)*7 を確認したうえで、自動運転のシステムを作成するプログラマーの事例(Der Weichensteller4. 0)を批判的に考察していきます。

リアーネ・ヴェルナー教授(ドイツ・コンスタンツ大学)

通訳を担当する金 尚均教授(本学法学部)

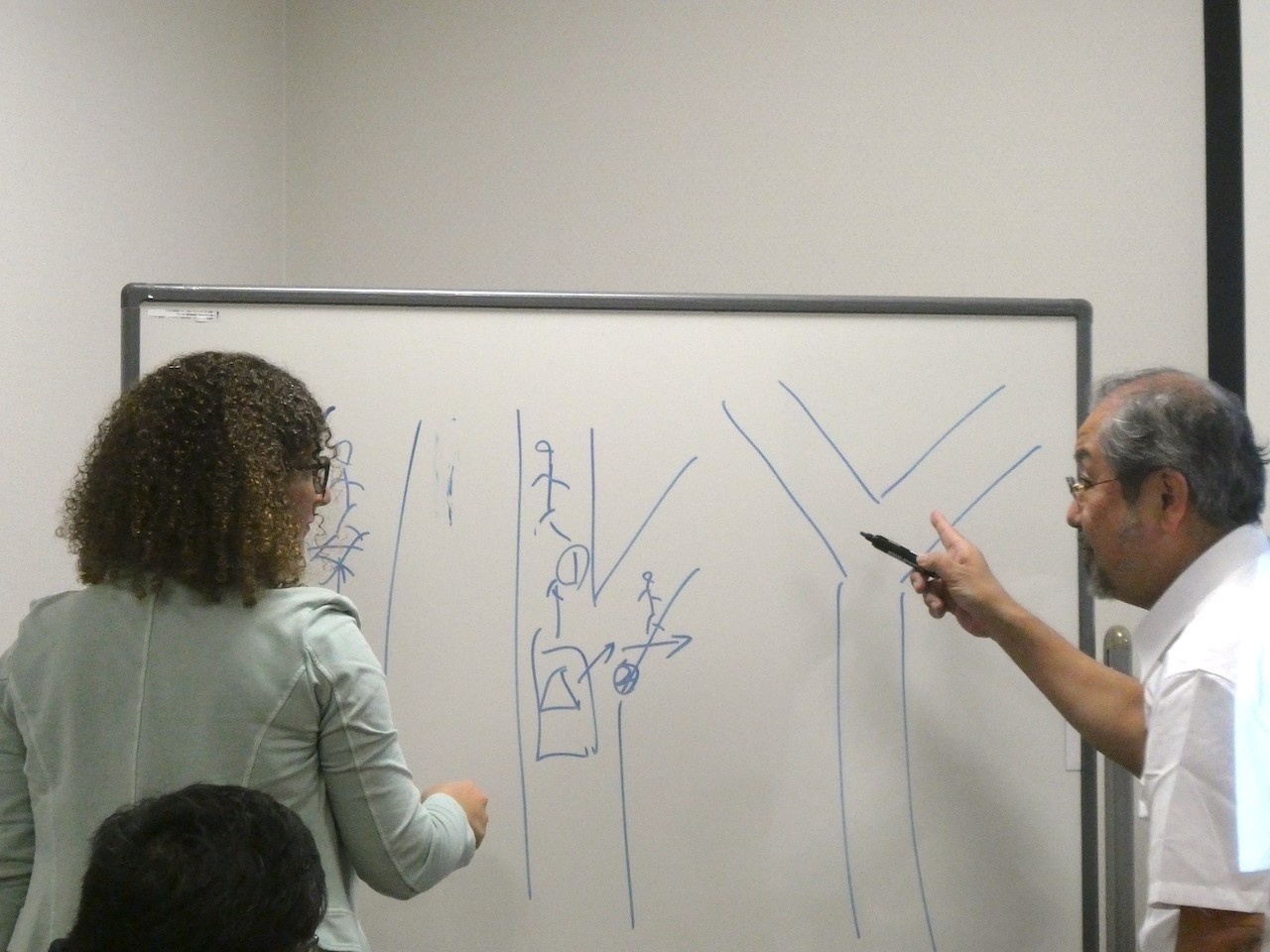

ヴェルナー教授が、解釈論上の解決の前提条件として提示するのは「人間の尊厳」です。ディレンマ状況の解決には「ヨーロッパ的な人間像ないしそれに応じて規定された人間の尊厳に関する理解に依拠」しなければならないと述べます。ドイツにおける理解では「人間の生命の比較衡量を許さない」という条件が含意されています*8。このような前提に立った場合、ドイツにおける緊急避難の規定34条(正当化的緊急避難)、35条(免責的緊急避難)によって、ディレンマ状況に関するプログラミングをしたプログラマーの責任や違法性は阻却されるでしょうか。ヴェルナー教授は、要件の一つひとつを例示とともに検討しながら*9、結論として「プログラマーは緊急避難による不可罰を主張できない」と述べました。このような結論に対し「『許された危険の法理』*10を援用したり、救助される利益をランダムに決定する装置を導入することで無関係の第三者を犠牲にしたりすることは、パンドラの箱を開けるようなものである」と重ねて主張。最後に「すべての人がそれでもなお自動運転を目指すのか。生命の保護に関する根本問題を個別事例ごとに解決し、また実証的なアンケート結果に基づいて解決して良いのか *11、自らに問わなければならない」と締めくくり、講演を終えました。

リアーネ・ヴェルナー教授による講演のようす

資料翻訳を担当した玄 守道教授(本学法学部)

その後の質疑応答で、玄 守道教授(本学法学部)から「ドイツ基本法の『人間の尊厳の不可侵性』について、そのような憲法を持たない他国でも同様の話が展開する可能性があるのか。また、グローバル・スタンダードとなるようなプログラムが必要なのではないか」という質問が挙がりました。

これに対しヴェルナー教授は「カントに由来する『人間の尊厳は不可侵である』という考えは、ヨーロッパ人権条約を見ての通り、ヨーロッパにおいては浸透している。これに対し、アメリカは功利主義的な考え*12で、この考えで作られたプログラムが欧州に持ち込まれた場合に受け入れられるかどうかは、懐疑的あると考える」と返答。つづけて「メルセデス・ベンツの工場では、全車にGPSを搭載して走行環境をITでつないで共有できるようにしている。それによって様々な制御システムが構築できることを期待してのことだ。一方、アメリカの場合は、1台1台の車を特定するレベルでのGPS把握については、プライバシーや検閲の観点から難色を示すであろう」と説明し、「各国の法文化の違いのすり合わせには、まだまだ課題が山積している」と述べました。

個別の状況について考察

石塚伸一教授(本学法学部・犯罪学研究センター長)から記念品の贈呈も

─────────────

【補注】

*1 Prof. Dr. Liane Wörner:

リアーネ・ヴェルナー教授(ドイツ・コンスタンツ大学HP)

https://www.jura.uni-konstanz.de/woerner/personen/prof-dr-liane-woerner-llm-uw-madison/

*2 自動運転:

自動運転とは、車に搭載された何らかのシステムによって運転を制御することである。どの範囲までシステムを用いてサポートするかによって、1から5までレベルが分けられている。人間が運転操作を行わないで完全にシステム側で管理し自動車を運転する「完全自動運転」はレベル5とされ、前の車について走る(ACC)や自動ブレーキなどの「運転支援」は、レベル1相当とされる。運転手本人の責任が問われるのは、レベル2までであり、それ以上のレベルはシステム側の責任となる(レベル3については、運転手に帰責が及ぶ場合がある)。

参考:官民ITSロードマップ2018 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20180615/siryou9.pdf

*3 講演テーマに関する参考資料:

Von Prof. Dr. Liane Wörner, LL.M. (UW-Madison), Konstanz

Der Weichensteller 4.0 Zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Programmierers im Notstand für Vorgaben an autonome Fahrzeuge

http://www.zis-online.com/dat/artikel/2019_1_1263.pdf

(Zeitschrift fur Internationale Strafrechtsdogmatik,1/2019, S. 41 - 48)

*4 ドイツにおける試行運転:

ドイツでは2017年に初めて自動運転バスの試験運行が行われ、2019年10月7日 ドイツ南部バイエルン州バートビルンバッハで、国内初の自動運転による公共バスが運行した。

参考記事:

「乗り心地は? ドイツ初の自動運転バス、新路線を走行」(AFP BB news,2019年10月9日)

https://www.afpbb.com/articles/-/3248451

「いち早く「無人バス元年」へ…ドイツ、自動運転バスの試験続々!」(自動運転LAB. ,2019年8月19日)

https://jidounten-lab.com/x_germany-autonomous-bus

* 5 テスラ車の自動運転による事故:

2016年5月に起きたアメリカで初の「自動運転による死亡事故」。テスラ「Model S」に乗車していた運転者は、オートパイロットモードの状態で、長時間にわたってハンドルに手を添えずに走行した(その間、幾度か、車載システムからは警告が発せられていた)ところ、信号のない交差点を通過していたトレーラートラックと衝突して死亡した。このケースは、一義的な責任は運転手にある「レベル2の自動運転」の事故であり、アメリカ国家運輸安全委員会(NTSB)の報告によると、車には欠陥がなかったとのことである。

https://www.ntsb.gov/news/press-releases/Pages/PR20170619.aspx (NSTB)

*6 ウーバー車の自動運転による事故:

2018年3月にアメリカで、ウーバー・テクノロジーズが自動運転の公道試験中(レベル4に相当する自動運転のテスト)に、自転車を押しながら車道を渡っていた歩行者と衝突したケース(被害者は死亡)。アメリカ国家運輸安全委員会(NTSB)の調査の結果、緊急ブレーキが作動する設定になっていない、セーフティドライバーに警告を発する仕組みが備えられてないない、テストドライバーが事故発生時に携帯電話でテレビ番組を視聴していた、などの事実が明るみになった。この事故を受け、アリゾナ州は、ウーバーに対し、州内で自動運転車運用の無期限停止を命じた。

https://www.ntsb.gov/news/press-releases/Pages/NR20180524.aspx (NSTB)

*7 ドイツ刑法学の古典的事例:

カール・エンギッシュが定立し、ハンス・ヴェルツェルによって具体化されたドイツ刑法学の古典的事例は、以下の通り。

「谷底で2、3両の貨車が勢いよく列車へと向かっていく状況で、事故が起きたことに気がついた鉄道職員は、そのまま放っておくと列車内の多数の乗客の命が危険に去れされると考え、唯一の側線へと移動させるため(しかしそちら側には数名の保線作業員がいる)、転轍機(分岐器。一線から他線へ鉄道車両を転線させる装置)を保線作業員の命が危険にさらされることを知りながら、ギリギリのところで操作した。結果、列車内の多数の乗客の命を救ったが、保線作業員は貨車と衝突して死亡した」

*8 ドイツ連邦共和国基本法における間の人尊厳の不可侵性:

ドイツ連邦共和国基本法(ドイツにおいて憲法と同等に扱われる法)の1条において、人間の尊厳の不可侵性を規定している。ドイツ連邦憲法裁判所が2006年2月15日、自爆テロを目的にハイジャックされた航空機を連邦空軍などが撃墜できるように規定された航空安全関連法の条項は違憲であり、無効にすべきだとの判断を下した事例にもヴェルナー教授は言及した。https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2006/02/rs20060215_1bvr035705en.html (BVerfGE 128、325-326)

*9 補足:

*3のヴェルナー教授の論文を参照。また、参考文献として下記

冨川雅滿『「ロボットと法」シリーズの論文紹介(3・完)-4 : アルミン・エングレーダー「自動運転自動車とジレンマ状況の克服」』千葉大学法学論集第32巻1・2号(千葉大学法学会、2017)157頁〜185頁

http://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/104157/

アルミン・エングレンダー(翻訳:田村 翔)「ジレンマ状況における自動走行車−トロリー問題4.0−」ノモス43巻(関西大学法学研究所、2018)117頁〜124頁

http://www.kansai-u.ac.jp/ILS/publication/nomos.html

*10 許された危険の法理:

「すべての危険を禁ずれば社会は静止する」という標語の下に、法益侵害の危険を伴う行為の遂行を、社会有用性を根拠にして、一定の条件の下に許容するという考え方。

*11 関連するものとして興味深い記事:

全卓樹「トロッコ問題の射程」南国科学通信/あさひてらす(朝日出版ウェブマガジン、2019年7月26日)

https://webzine.asahipress.com/posts/2237

*12 補足:

ヴェルナー教授の指摘するところでは、英米法領域においては、ディレンマ状況は、大抵「トロッコ 問題」として議論され功利主義的なアプローチがとられている。

「トロッコ 問題(trolley problem)」は、フィリッパ・フットが提起した「ある人を助けるために他の人を犠牲にするのは許されるか?」という倫理学の思考実験。ここでは、法的な責任は問われず、あくまでも道徳的に見て「許される」か、「許されない」かが問題とされる。